世界讀書日那天,上豆瓣,看到關注的友鄰發廣播吐槽樊登讀書的營銷宣傳。實際上,更早些時候,在朋友圈也看到一家獨立書店的老闆發動态,質問自己的書店究竟做錯了什麼,為什麼會被樊登讀書“盯上”,并在他們的直播當中進行宣傳。

而另一方面,也有一些人會在朋友圈中每天樂此不疲地分享自己聽書的體會,這些書涉獵範圍很廣,有心理學、社會學、管理學、文學等等,但大都被解讀消化之後,以一種淺顯易懂的理論,将其過濾幹淨,再交還給讀者(聽衆)。到最後,可能隻剩下教你如何管理下屬、如何去和異性搭讪、如何時間管理、《紅樓夢》的悲劇性及其反思等等。

是以,一直以來,樊登讀書在吸引了大量“信徒”的同時,似乎又被一些讀者看不上,這是一個蠻有意思的現象。

去年,一位高中時期的朋友給我打來電話,跟我講自己所學專業與求職過程中的鴻溝、講自己精神上和物質上的貧瘠、講自己的焦慮和迷茫。臨了,他問我,能不能給他推薦一些書讀,因為他覺得讀書會讓他明白很多東西,在面臨現實問題時,不至于現在這樣茫然無措。那一刻,我不知道該怎麼回答他,我隻想罵樊登讀書。

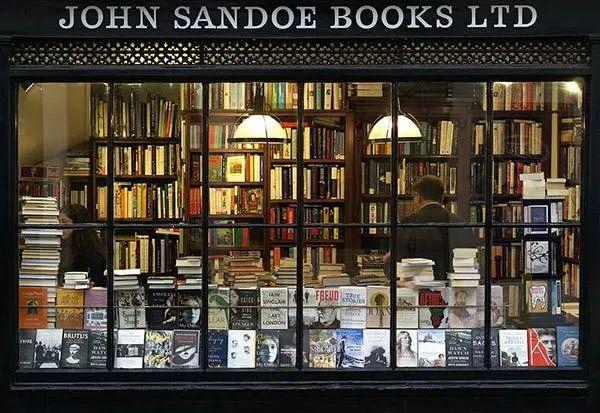

在他的認知裡,讀書是一定“有用”的,人讀書是為了能夠切實解決一些現實性的問題,其實這也是絕大多數人的普遍心态,是以造就了如樊登讀書一般的聽書平台在國内爆火。而上文所提到的獨立書店,在店内顯眼處有四個大字“無用之書”,老闆認為,這裡的書都是無用之書,是以不要指望從書本裡找到對現實世界的回答,這等同于緣木而求魚。

為什麼熱愛閱讀的讀者會讨厭志在普及“閱讀”的樊登讀書呢?原來一個志在“有用”,一個強調“無用”,這根抵于二者對于讀書的态度上所産生的分歧,同樣是讀書,卻折射出兩種截然不同的人生觀念。

這樣的讨論,在電影《茲山魚譜》中也有一些涉及,盡管并非影片的全部核心。這部電影講的是在1801年,北韓王朝文臣丁若铨因信奉“異端邪說”——基督教,卷入政治鬥争,而後被發配到王朝的邊緣地帶黑山島度過餘生的故事。在黑山島上,他同天資聰穎的漁民昌大建立了一段亦師亦友的關系,丁若铨教導想要靠讀書出人頭地的昌大讀經史子集,昌大告訴丁若铨各種魚類的知識,好讓他集結成書。

故事很簡單,在王朝相對黑暗的時期,文人士大夫在政治上很施展拳腳,畢生所學的知識又能用在何處呢?這樣的情境和情緒,作為中國的觀衆,并不難體察。在中國古代曆史上,有太多名人文士被貶谪到遠離京都的蠻荒之地,甚至在那裡寂寂無聞地度過餘生。

儒家講究經世緻用,學一定要有所用,可如果用不了,難道就不要學了嗎?是以古人會将儒釋道的理念融會貫通,教導人們如何出世、如何入世、如何在混亂失序的時候明哲保身,如何在王道湯湯的時候成為國家棟梁。同樣,在《茲山魚譜》最開始時,王對丁若铨說:“政治其實就是圈套,位高權重者,尤其要學會忍耐,終有得到重用的那天。”是以,彼時大部分讀書人,即使再落寞,再百無一用,也都等着學有所用的那一天,并未完全失去希望。

但是這部影片,卻處于一個全然看不到學有所用的絕望之中。丁若铨在政治上根本沒有翻身的希望,畢身都将在黑島度過;昌大囿于出身和家境,偶有機會出去做官,但目睹所學與所見的鴻溝,仍然退回島上,以打魚為生。

期間,昌大與丁若铨還發生龃龉,昌大認為丁若铨熟讀經史子集,卻用餘下的生命編纂一本根本“無用”的魚類百科,完全是不務正業。而丁若铨反問昌大讀書是為了什麼?為了做官嗎?根本不夠資格。

這是一個對于讀書、對于求知目的的一個終極拷問:為了什麼?在影片的結尾,昌大從見山是山,到見山不是山,最終又回到了見山是山的境界中來,實際上,影片肯定了讀書的非功利性。

影片有結局,現實卻沒有。實際上到了今天,關于這個問題的争論依然存在,隻不過讀書更加普及之後,關于讀書的意義不是為了做官,而是是否“有用”。是以,我們能夠看到樊登被一些人擁護,又被一些人鄙夷。

梁文道在一期節目中談到他對工具書的一些看法,說他以前覺得書是有三六九等之分的,可是有一次在機場候機,看到一個懷孕的準媽媽聚精會神地捧着一本育兒書在看的時候,頓時覺得其實書是不應該如此劃分的。而是一些書,被一些人所需要,這就夠了。

樊登讀書是這樣,可也不僅僅是這樣。

我反感樊登圖書等一系列解讀聽書的内容,最根本在于它太過确定,太過言之鑿鑿。因為其閱讀群體源于自身物質、精神上的焦慮,急需一個确切的答案,是以其閱讀的功利性就變得十分明顯。這樣所導緻的一個最直接的結果就是,閱讀一本解讀戀愛心理學的書,他會簡略成戀愛的方法技巧指南;閱讀《紅樓夢》,他會告訴你人物性格弱點及收獲的經驗;閱讀博爾赫斯呢?我真不知道能讀出個什麼來……

總而言之,這種閱讀的方式,會根據讀者的需要,将一本書中非功利的内容剔除,然後将滿足需求的内容觀點灌輸給讀者,如此一來,便是“讀”完了一本書。而總會忽視了,閱讀的非功利性,恰好是閱讀這一過程中非常美妙的時刻。更枉論直接的觀點輸出,簡明了當的答案,真的是閱讀的最終訴求嗎?閱讀過程中的思考和疑問,恐怕遠比結論更加重要。

寫到最後,想起大四臨畢業時,同父親和他朋友吃飯。席間,總免不了聽到一些長輩們給予的人生建議。當得知我學文科時,父親的朋友有些詫異:學這個有什麼用?能掙錢嗎?然後又如同恍然大悟一樣:噢,還可以考公務員啊!

我并不想做聲,隻是感到一絲厭惡,也是因為他太過笃定,進而失去想象力,看不到其它任何可能性。