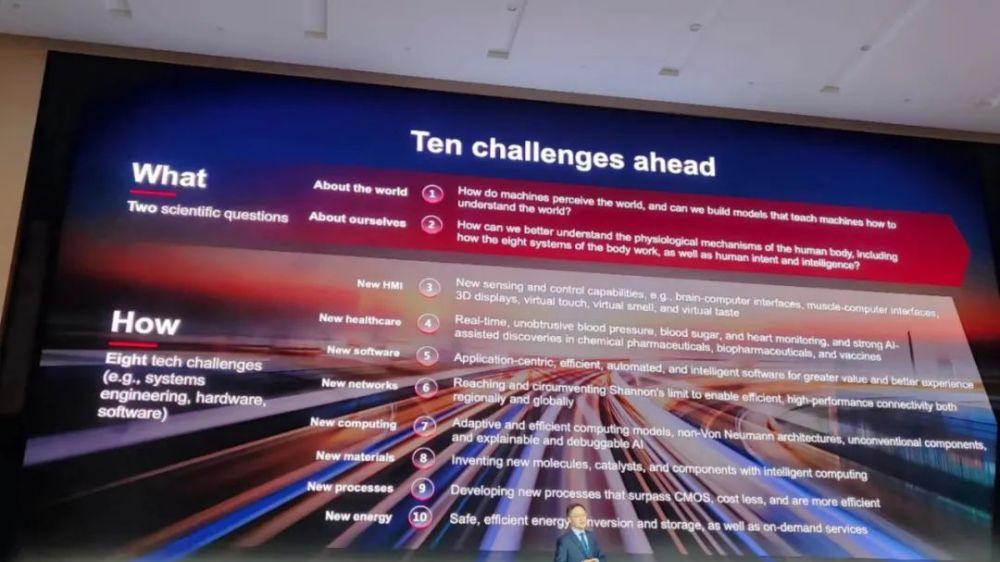

4月26日,華為戰略研究院院長周紅在2022年華為全球分析師大會上提出了八大前沿技術挑戰。

“面向未來,我們要敢于向前端基礎研究尋求答案。”周紅表示,在基礎科學研究上,除了支援以科學家興趣驅動的“波爾象限”創新外,華為希望與夥伴一起探索“巴斯德象限”創新,這樣既能拓展科學認知,也能創造應用價值。

當天,華為輪值董事長胡厚崑也對當下華為所面臨的挑戰一一回應,在談到創新時,他表示,華為的創新源于人才,華為再次向全球釋出“天才少年”招募令,不限學曆,不限學校,五倍薪酬。“很多朋友問我五倍薪酬的基數是多少?其實沒有基數代表着更大的想象空間。”

尋求“有品質”生存

1987年,年滿43歲的任正非帶領團隊成立華為公司,利用兩台萬用表加一台示波器,在深圳的一個“爛棚棚”裡起家創業。目前,華為已從由默默無聞的小公司成長為通信領域的全球上司者。

但自從進入“美國實體清單”後,華為所依賴的“全球供應鍊系統”頻頻受到挑戰,晶片等核心技術的受限也讓這家企業開始了漫長的補胎自救。三年時間,華為的各項主營業務發展如何?在技術的限制下,華為應該如何前行都成為本次分析師上備受關注的話題。

“過往華為面臨的困難并沒有減少,今年環境變化帶來的問題也很多,但華為依舊尋求有品質地生存。”胡厚崑在分析師大會的首日演講中提到,目前的挑戰主要在于全球疫情、大宗商品價格上漲、匯率波動等。

對于如何“高品質的發展”,胡厚崑在媒體采訪時提到了三個方向:“第一是保障産品解決方案的競争力、服務的連續性不能出問題,目前客戶滿意度管理上投入了更多的資源,希望随時發現困難,解決問題;第二個方面,品質要展現在穩健營運上,活不下來一切都是空的,對于低品質的交易會放棄,華為現在的業務結構更多元化,每一個業務都要聚焦,實作有品質的發展,如果不能實作有品質的發展,就會面臨關閉;第三點考慮是面向未來,加大持續投入,提供資金保障優化創新路徑。”

同時,胡厚崑也直言,目前華為的創新環境也遇到難題,“先進的器件和制程無法獲得,通過單點技術領先很難,技術創新路徑要調整,現在更關注的是在系統創新上尋找突破點,包括技術理論、軟體架構上尋求突破等。”

“危機中既有危險,也孕育着機會。”胡厚崑表示,去年華為終端業務的新戰略是有效果的,一方面“1+8”政策,手表、手環、平闆、智慧大屏等出貨量都有不錯增長,另一方面,采用軟體加硬體做法,搭建鴻蒙系統的裝置已經有2.2億個,這些令華為對未來發展充滿信心。

其他業務上,胡厚崑表示,今年雲服務提出了一切皆服務的理念,基礎設施即服務,經驗即服務,從方向來看是對的。此外,華為汽車業務今年一定會有新的智能汽車産品釋出,無論是智選模式還是Inside模式的車型。

而面對是否自建晶片工廠的問題時,華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤予以否認。

“晶片制造涉及一個很長的鍊條,任何一家公司,包括華為公司,都不可能自己來解決這個問題。真正解決問題需要全球産業鍊共同努力,産業鍊脫鈎、分裂不利于全球發展,會造成技術進步緩慢、成本增加,這些成本最後會轉嫁到消費者身上。”汪濤表示,無論是在中國還是在海外,半導體制造業各種能力都在提升,預計晶片短缺可能在幾年之内得到解決,華為期待看到這樣的結果。産業鍊發展了,華為公司的問題也就解決了。

未來八大前沿技術挑戰

談及華為的創新,胡厚崑表示,近幾年來,華為雖然面臨經營上的困難,但在研發上的投入,沒有減少反而在增加,從過去年收入占比10%,提高到去年的22%。

25日,華為再次面向全球釋出天才少年召集令。胡厚崑表示,華為招聘資訊中,開出了行業平均收入5倍以上的薪酬,希望招到數字、計算機、實體、材料、晶片、智能制造、化學等領域的人才。“5倍薪酬是一件充滿想象力的事情”。

華為“天才少年”項目正式對外公布是在2019年6月。彼時,任正非在華為公司EMT(經營管理團隊)内部的講話中提到,“今年(2019年)我們将從全世界招進20-30名天才少年,明年我們還想從世界範圍招進200-300名。這些天才少年就像‘泥鳅’一樣,鑽活我們的組織,激活我們的隊伍。”

除了天才少年外,華為在科學家等人才培養上也連續投入多年。

根據公開資料,華為至少擁有包括700多個數學家、800多個實體學家、120多個化學家,還有15000人在從事基礎研究,以及6萬多産品研發人員。同時,華為還與全球300多所高校、900多家研究機構和公司有合作,實施了7840個項目,已投資18億美元,簽署了對外付費的研發合作合同達1000多份。

這些基礎人才支撐着華為對未來技術的探索。

周紅表示,在各種需求驅動下,全球數字化正以指數級速度增長。面向未來,華為提出了未來八大前沿技術。

這些技術包括了在人機接口上如何發展新的感覺和控制能力;在健康上如何連續地、無感覺的測量人的血壓、血糖和心電,能不能通過AI強人工智能幫助發明新的化學藥、生物藥和疫苗;在軟體上如何發展以應用為中心,面向價值與體驗的高效率自動化和智能化軟體;在通信上如何接近和擴充香農極限,實作區域級和全球級的高效、高性能連接配接;在計算上如何發展适應性與高效率的計算模式、發展非馮·諾伊曼計算架構與非傳統部件、發展可解釋和可調試AI;在材料上如何通過AI幫助發明新的分子、催化劑和器件;在制造上如何發展出超越傳統CMOS制造的技術,達到更低成本、更高的效率;在能源上能不能發展出安全、高效的能源轉換和儲能,提供按需服務。

“我們現在對于未來的所有想象可能都是保守的,是以我們要更加勇敢。希望能和學術界、産業界一起,重構基礎理論、重構架構、重構軟體,共同探索、開創未來。”周紅說。