所謂詩莊詞媚,是就詩詞各自的題材和風格而言的,詩詞兩體的這種差異,幾乎已成為常識。這種常識反過來又會影響到人們對詩詞各自應用場域的認識,蘇轼遭遇的一場訴訟就證明了這點。

蘇轼在烏台詩案中被指控用以諷刺新法的文體全是詩,而沒有一首詞。顯然,在事關政德的場合,隻有莊重的詩才能勝任,妩媚的詞隻有退避了,可能詞都從來沒有進入辦案人員搜集證據的範圍。烏台詩案是蘇轼一生中的大事,材料非常多,本文不拟對前因後果辭費,另從一個比較有意思的視角予以考察。

日本學者内山精也《傳媒與真相:蘇轼及其周圍士大夫的文學》一書認為詩案很大程度上與新興的雕版印刷媒體有關。北宋仁宗朝以來,雕版印刷業全面繁榮,此前的作家(比如歐陽修)基本是去世後才刊印詩文集的,而蘇轼是第一個實作了同時代文學與印刷媒體合作的詩人。蘇轼得到了印刷傳媒的強力加持,言論影響力大為提高。當時的禦史台之是以要彈劾蘇轼,可能不止是因為他寫了許多批判朝政的詩歌這個事實,更是因為那些詩歌被各種媒體刊載并廣泛傳播這個社會現象,從朝廷的角度看,影響非常惡劣!烏台詩案是以成為第一件以出版物為罪證的案件。

烏台詩案之後,蘇轼被貶黃州。從元豐三年到七年,蘇轼居留黃州五年,有學者指出,此一時期蘇轼的創作呈現出明顯的“詞多詩少”現象,本文拟用王文诰輯注、孔凡禮點校《蘇轼詩集》(中華書局1982年第一版)和鄒同慶、王宗堂《蘇轼詞編年校注》(中華書局2002年第一版)統計蘇轼黃州詩詞的數量,對此說法加以驗證。

據《蘇轼詩集》,蘇轼存詩2623首,其中編年詩2352首,黃州詩170首,占編年詩的7%,占詩作總數的6.5%;據《蘇轼詞編年校注》,蘇轼存詞331首,其中編年詞292首,黃州詞78首,占編年詞的27%,占詞作總數的24%。從另一個角度看,蘇轼編年詩創作年限自1059至1101年,凡43年,以編年詩總量計算,平均每年寫詩55首,黃州期間每年寫詩34首;蘇轼編年詞創作年限自1064至1100年,凡37年,以編年詞總量計算,平均每年寫詞不到8首,而黃州期間每年寫詞達16首。綜上,居黃期間,從絕對數比較,詩仍多于詞,但把黃州放到蘇轼整個創作生涯來看,可以認為“詞多詩少”的說法是有道理的。

出現“詞多詩少”現象的原因,是可以合理推測的。蘇轼因烏台詩案,成了心有餘悸的驚弓之鳥,對寫詩有了心理障礙,在黃州期間寫與友人的書啟尺牍中,他常常對求詩者說“不複作”“不敢作”,還總結出“人生識字憂患始”這樣的教訓。但對詞卻不一樣,不但自己寫,還與友人唱和寄贈,蘇轼對詩詞态度不同,其實還是緣于“詩莊詞媚”的觀念,當然蘇轼不認為詞一定媚,但詞終究是遊戲的、消遣的、不會惹禍的,是以“作小詞不礙”。

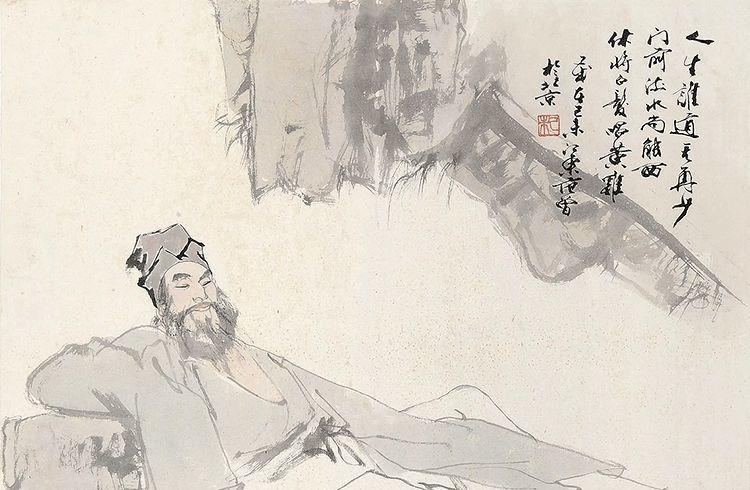

雖然如此,黃州詞背後仍舊影綽着烏台詩案。黃州詞寫夢很多,如“人生如夢”(《念奴嬌》)、“萬事到頭都是夢,休休,明日黃花蝶也愁”(《南鄉子》)、“世事一場大夢,人生幾度秋涼”(《西江月》)、“笑勞生一夢,羁旅三年”(《醉蓬萊》),這些夢恐怕更多是對現實的幻滅吧。“揀盡寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”(《蔔算子》)的“缥缈孤鴻”則把受到傷害後的疏離驚悸、忐忑不安、冷寂疑懼的敏感心理刻畫入微。面對傷害和幻滅,人能做的其實不多,或者是從現實抽離,“小舟從此逝,江海寄餘生”(《臨江仙》),或者是以曠達的心理暗示重建日常的價值,“一蓑煙雨任平生,也無風雨也無晴”(《定風波》)、“殷勤昨夜三更雨,又得浮生一日涼”(《鹧鸪天》)。元豐七年得知遇赦量移的消息,蘇轼寫于黃州的最後一首詞還在說“歸去來兮,吾歸何處”(《滿庭芳》)。真正擺脫烏台詩案的影響,重建起心靈秩序,是在蘇轼離開黃州之後了:“此心安處是吾鄉”(《定風波》)、“飽吃惠州飯,細和淵明詩”(黃庭堅《跋子瞻和陶詩》)。

元豐七年春天,宋神宗親筆诏書,把谪居黃州的蘇轼調到汝州。黃州到汝州這一路走得不容易,先是王朝雲所生的幼子蘇遁卒于途中,又因路費短缺一家人在常州、泗州留滞了很長時間,春節都是在泗州度過的。蘇轼去泗州的一座寺廟裡洗澡,寫了兩首《如夢令》,這個詞牌此前叫《憶仙姿》,因其最初是詠劉晨阮肇天台遇仙的傳說的,蘇轼嫌原名俗,給改成了《如夢令》:

(一)

水垢何曾相受,細看兩俱無有。寄語揩背人,盡日勞君揮肘。輕手、輕手!居士本來無垢。

(二)

自淨方能淨彼,我自汗流呀氣。寄語澡浴人,且共肉身遊戲。但洗、但洗!俯為人間一切。

在離開黃州的當年年末,寫這樣的關于洗澡的詞,應該是有象征意義的,是要暗示把烏台詩案以及黃州期間自己身上被塗抹的污垢祛除吧?在東坡把《憶仙姿》改作《如夢令》時,是不是也想起了他在黃州期間寫過的那些夢。

◎本文原載于《中華讀書報》(作者張徵羽),圖源網絡,圖文版權歸原作者所有,如有侵權,請聯系删除。