随着國内油價持續高位運作,國内新能源汽車市場“被動”迎來了提前火熱,在過去的3月份,國内新能源汽車市場表現依然火爆,尤其是新能源汽車漲價前夕,很多消費者“壓線”購車,為國内新能源汽車貢獻了不小的銷量資料。

3月份,國内新能源汽車零售銷量達到44.5萬輛,相比去年同期同比大增137.6%,而伴随着銷量火熱,3月份國内新能源汽車市場滲透率來到了28.2%的高位水準,整體市場表現強勢。

但是如果将市場細分化,其中還是有很大差異,具體表現在,3月,自主品牌中的新能源車滲透率為46%;豪華車中的新能源車滲透率為32%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅為4.3%。可以說當整個國内新能源汽車市場向前“狂奔”的時候,合資品牌已經明顯“掉隊”了。

當然這樣的資料也展現在銷量排名層面,乘聯會給出了2022年3月國内新能源汽車廠商銷量排行榜,銷量排行榜顯示,在3月國内新能源汽車銷量前15位的廠商中,隻有兩家大衆的合資品牌,而且排名倒數第一和倒數第二,除了這兩家之外,其他的廠商全是自主品牌廠商和特斯拉這樣的獨資廠商。總體來說,從自主品牌和合資品牌的對比來看,自主品牌在新能源這一塊,至少目前是徹底碾壓了合資品牌。

現在的狀況,其實和燃油車時代就形成了強烈的對比。在合資品牌興盛的那段時間,或者說直到目前,很多消費者購買燃油車産品,選擇合資品牌車型的機率還是比較大的,但是到了新能源汽車時代,消費者對于國産新能源汽車似乎非常熱衷,對合資品牌新能源車産品反倒是不屑一顧,這一點從銷量資料上完全可以展現出來。是什麼樣的緣故,讓合資品牌在燃油車和新能源汽車領域遭遇了“冰火兩重天”?

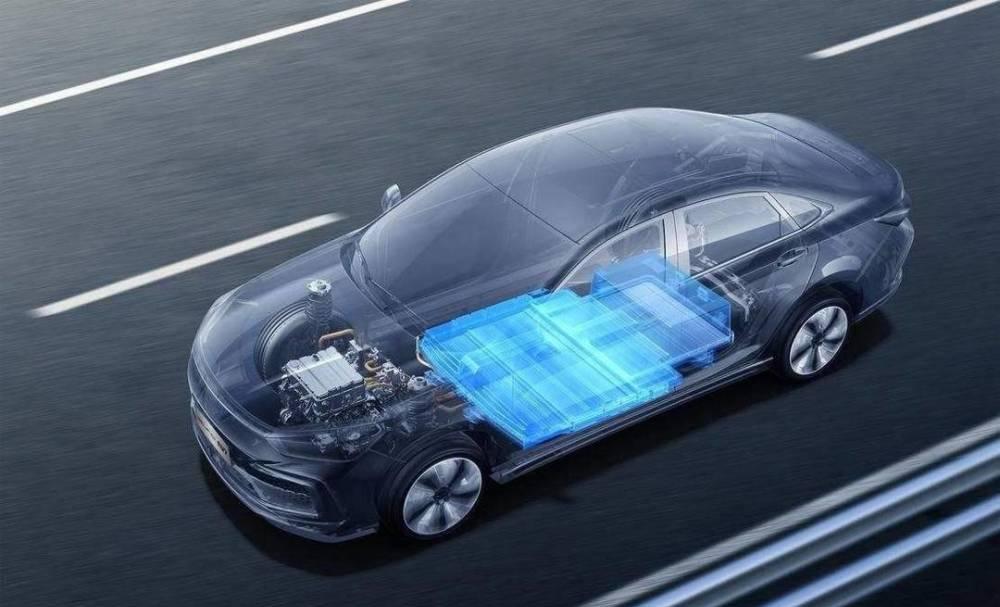

在我們看來,造成這種狀況的一個重要的原因,就是新時期的汽車核心技術,已經分散化了,怎麼說呢?就是在新能源汽車時代,各個廠商實作新能源汽車運作的方式并不單一,比如同樣是既可以用油,也可以用電,就用插電式混動和增程式電動兩種,插電式混動技術,各個廠家的思路又不盡相同,但是造出的産品,都能實作有電時用電,沒電時用油的目的。

而類似這樣的技術,分别掌握在不同的廠商手裡!在燃油車時代,合資品牌占有了大量的燃油車核心技術,技術上的壟斷性和相對優勢,是合資品牌産生品牌優勢和價格優勢的核心,但是這種技術上的優勢,在新能源汽車時代,已經不掌握在合資品牌手裡了,而是分散到大量的自主品牌和造車新勢力手裡。

在核心技術不掌握在合資品牌手裡的時候,其實合資品牌在新能源汽車時代就喪失了品牌優勢,再加上國産車在智能化這一塊比合資品牌更加激進,導緻對比之下,合資品牌變成了要核心技術沒核心技術,要智能化沒智能化,和燃油車時代,正好掉了個個。

而技術地位的變化,并沒有引起合資品牌們的關注,我們看到雖然很多合資品牌廠商都在推出新能源汽車,這些新能源汽車相比于同等級别的國産電動車或者特斯拉電動車,續航裡程短、百公裡加速時間長,但是價格卻要高出很多。

比如豐田之前推出的C-HR EV,一款續航隻有400公裡,車長僅為4405mm的小型純電SUV車型,售價高達22.58萬元—24.98萬元,而且這款車還是一款典型的“油改電”車型。

而比亞迪旗下的宋PLUS EV車型,純電續航裡程達到了505公裡,車長達到了4705mm,售價也才18.08萬—19.78萬元,關鍵是,這款車型是真正意義上的純電平台産物,對比之下,就顯得C-HR EV成本效益非常之低,而這樣的情況,在合資品牌新能源汽車中,比比皆是。

合資品牌們不願意放棄在國内汽車市場的“既得利益”,也就是比自主品牌和國産車高一頭的定位,導緻在技術已經沒有優勢的情況下,而在堅持比較高的價格,這對于合資品牌來說,長此以往,一定會斷送了其在新能源汽車領域的“前程”,這樣的趨勢已經非常明顯了。

在我們看來,其實合資品牌想要在新能源汽車有所建樹,隻需要降價就可以了,如果大衆、豐田等合資品牌将新能源汽車的價格降到和自主品牌和造車新勢力同級别車型差不多的價格,其實機會還是很大,但是已經習慣了高高在上的合資品牌,尤其是優勢合資品牌,顯然并不願意這麼幹。

從長遠的角度來說,當下燃油車雖然仍是國内車市的主力,而這一塊又是合資品牌的“大主場”,但是新能源汽車已經是趨勢了,如果合資品牌依然不能放下身段,繼續高價位的操作,那麼等到自主品牌和特斯拉将市場“坑位”占滿的時候,合資品牌想要回過頭來搶占市場,恐怕就晚了。