“林黛玉文學”火了。

林妹妹應該也沒有想到,200多年後,自己會登上微網誌熱搜。

當然,她應該也不太清楚,微網誌為何物。

曾經端莊典雅、多愁善感的林妹妹,在200年後的今天,化身“林怼怼”,她怼人的電視劇片段被二次創作,滿屏的彈幕直呼“過瘾”。“真真這個颦丫頭的一張嘴,叫人恨又不是,喜歡又不是。”

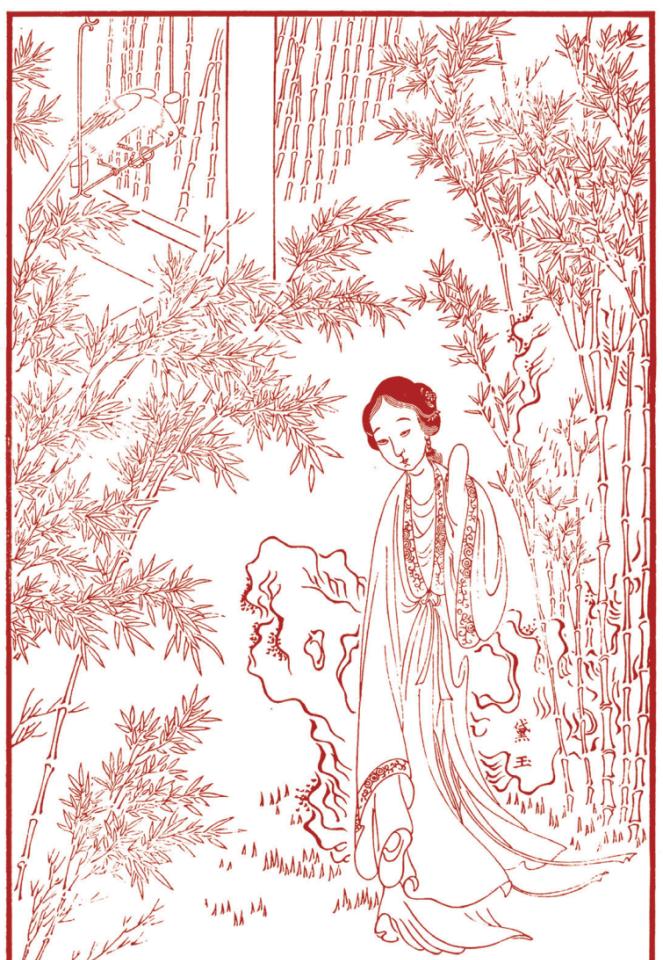

▲黛玉 原畫作者:(清)改琦

林妹妹的“怼言怼語”,被大家活學活用到各種場合:

“周一綜合征”發作時——

“我大抵是熬不到周末了,單單周一就讓我心煩。”

男朋友不回消息——

“等你回個消息,難為你費心了,哪裡就等死我了呢。”

老闆大半夜釘釘你——

“橫豎就拿那麼一點工資,還要24小時使喚人了”

淘寶賣家遲遲不發貨——

“我知道我配不上發貨,大家都發貨了,不像我,連催的時候都小心翼翼……”

但偶爾也有意外情況,比如催發貨的時候遇上比自己還戲精的客服。

▲圖源網絡

這波突如其來的熱度,就像林妹妹說來就來的眼淚一般,不講道理。而也正是借由此,《紅樓夢》經典文學形象林黛玉穿越幾百年,滲透到人們的現實生活中,成為一個令人津津樂道的網絡文化現象。

對于紅學界的專業人士而言,“林黛玉文學”的出現并未讓他們驚訝。長期研究網絡語境下紅學傳播文化的中國紅樓夢學會理事夏曉甯曾表示,這種方式沒有什麼不好。至于網友為何會選擇林黛玉,夏曉甯認為,這個人物更能引起現代讀者的興趣,她自我、真性情、有才情。“大部分網友都還是出于喜歡她的這種語言體方式,覺得可愛、有趣、真實、過瘾,符合當下年輕人想怼人還想怼得特别、怼得有才情有文化的心理。”

▲雅結海棠社 設計者:蕭玉田

中國藝術研究院紅樓夢研究所編審陶玮也認為:“《紅樓夢》是一部内涵豐富的經典,每個時代的讀者對《紅樓夢》都會産生具有時代特征的獨特了解,甚至對于每一個人而言,不同年齡階段讀《紅樓夢》又都會有不一樣的注重面和不一樣的體會。”

▲歸省慶元宵 設計者:蕭玉田

“林黛玉文學”的興起,也是當今網絡化輿論環境讓名著活起來的一種特殊方式。名著不再是高高在上的陽春白雪,而是每個人都樂得去模仿的流行符号。

除了模仿林妹妹的“黛言黛語”,其實,我們還可以更深度地感受她的深閨生活。這不——

那一日正當四月二十三,早飯後,寶玉攜了一套稀罕物,正細細把玩,隻聽背後有人說道:“你在這裡作什麼?”寶玉一回頭,卻是黛玉妹妹來了,寶玉道:“好妹妹,我正得了一套精巧物件兒,想着要送與你,可巧你便來了。”一面說,一面遞了過去。

這套稀罕物是什麼呢?原是一套郵票、手賬本、香膏和金屬書簽。

黛玉仔細一看,郵票上畫的正是那日自己初進賈府的情景,還有湘雲眠芍、晴雯撕扇、元春省親……足足有25張,便道:“莫不是惜春那丫頭,把園子裡的景都畫下來了,也真真是難為她了。”

而那本手賬,更是精奇,将折拉頁展開,竟是畫着自己與薛寶钗、賈元春、賈探春、史湘雲、妙玉、賈迎春、賈惜春、王熙鳳、賈巧姐、李纨、秦可卿十二人的畫像,黛玉笑道:“有了這手賬,以後想對個詩,不愁找不到人了。”

寶玉道:“好妹妹,還有更妙的呢。”這手賬在熒光燈下一照,空白處竟顯現出字來,“玉帶林中挂,金簪雪裡埋……”

那枚金色書簽也甚為精巧,上面镌刻“假作真時真亦假,無為有處有還無”,放入手賬本中極為雅緻。

此時,黛玉拿起那罐紅色的香膏細細琢磨,隻見香膏名為“群芳髓”,外封畫着一株绛珠仙草,“怎麼這仙草如此熟悉,好像在哪兒見過。還有這香味兒也似曾相識,甚是好聞。”

黛玉越看越喜歡,嘴上卻道:“這稀罕物,是單給我一個人的,還是别的姑娘都有?”

掃碼get同款

值班編輯 康嘻嘻 校對 李立軍