一

1948年10月末的一個黃昏,中國人民解放軍包圍了傅作義部防守的古都北平,攻城戰役一觸即發。就在這炮聲隆隆、人心惶惶的時節,城内一家普通人家的客廳裡,幾個男人卻在談論與眼前的戰争、時局完全無關的一件事,即如何編寫一部真正适合于大衆的字典。借

助客廳混暗的燈光,熟人們能夠依稀辨出這幾個人叫周祖谟、吳曉鈴、張克強、金克木、魏建功。他們是同僚,都是北京大學的教授,他們都是當時中國一流的語言文字學家。相比城外決定民族命運的炮聲來說,幾位學者在談論如何編寫一部小字典,無疑是件小事。但放在整個中國曆史和文化發展的長河中看,這的确又是影響深遠的一件“大事”。這件事的發起者,正是這間屋子的主人,那位名為魏建功的學者。

魏建功,1901年生人,師從中國語言學大師、北大教授錢玄同先生,對音韻學、文字學、訓诂學、古典文獻學都造詣深厚,對于傳統文化的改造也是極具先鋒意識。他對“五四”新文化運動所倡導的“國語運動”極為認同。所謂“國語運動”不外乎兩個方向,即“言文一緻”和“國語統一”。“言文一緻”指書面語不用古代文言,改用現代白話;“國語統一”是現代白話要以北京話為全國通用的國語。從不滿三十歲開始,魏建功就積極推廣這項運動,并展示出驚人的專業才華群組織才能。27歲時,他被任命為國民政府教育部“國語統一籌備委員會”七名常委之一。1945年,他又被委派到剛剛脫離日本人統治的台灣島,在那裡大力推行國語運動達三年之久,使得台灣成為全國最早推行“國語”的地區。1948年10月,他回到了兩黨兩軍即将決戰的祖國大地,靜靜地等待着一個新社會的來臨。當然,他的心情是很不平靜的。

在魏建功眼中,始于20世紀初的“國語運動”成果是可喜的。至少,人們用白話文來書寫、交流已經逐漸成為一種社會習慣。言文一緻,已經成為讀書人的主流意識。但面對着日益普及的白話環境,卻一直沒能出現一部廣泛适用的國文工具書。常見的字典在收詞上往往存在着重文輕語、脫離白話環境的語言實際,釋義輾轉傳抄,缺乏國文科學分析等弊病。以出版于1948年的《國音字典》為例,其中對于“刀”的注釋:1、供切割斬削之利器。2、古錢币名,作刀形故稱。3、小船。如“誰謂河廣,曾不容刀”,見《詩經》。這個注釋有兩點弊端:首先,釋義仍用文言表達,而非社會上逐漸流行的白話;其次,對于“刀”的後兩種釋義,完全是屬于古漢語語境,在實際的大衆語言中幾乎無人使用。

對于一般中等教育程度的知識分子,尤其是更多剛剛脫離文盲狀态的群眾來說,迫切需要一部新穎、鮮活、簡單實用的辭書來作為他們日常學習的“無聲老師”。在魏建功等人看來,這部書的出現,将直接影響一個民族對母國文字的認知,也将進一步影響一個國家整體國民素質的狀态。以此說來,當年魏家客廳的那個小型聚會,其意義與城牆外的炮聲是同等重要的。當事人之一的金克木先生在多年之後,深情地回憶到,“我們在魏家的大廳屋中草拟新字典的構想。……城外傳來的炮聲仿佛給我們打擊節拍。我們當時想不到所拟字典的前途,但有一個信念:中國的未來系于兒童和文盲,危險在于無知。語言文字是普及教育的工具。字典是語言文字的工具。我們不會别的,隻能咬文嚼字。談論字典等于談論中國的前途。炮聲使我們的信心增長。”

就在魏建功等人仔細讨論這部未來字典的體例和結構時,還有一個人也在籌劃這件事情。他就是大陸著名的出版家、文學家、教育家葉聖陶。葉聖陶關注國文工具書,首先是從一個老資格出版人的角度。早在1947年8月主持上海開明書局的時候,他就對其書店出版的《夏氏字典》(夏丏尊、周振甫編)表示疑惑,“無多出色,且不便于初學。雖将出版應市,恐未能暢銷。”他曾建議另作小字典,并動手作字典樣張數個,商定體例,後來因故放棄。以一個出版人的敏銳眼光,葉聖陶察覺到字典因為“不便于初學”而無法赢得市場。而在數年之後的日記裡,他對這個問題闡述得更為清晰。1952年7月,新字典依然未面世,但社會需求卻已經空前旺盛,“迩來學文化之風甚盛,農民經土改之後,要求識字,祁建華速成識字法推行,工廠與部隊紛紛傳習。識字之後,自需看書,看書乃要求字典。”當人們從市面上挑出兩種字典讓葉聖陶審讀鑒定的時候,他發現毛病依舊,“然餘觀此二冊,毛病頗多,或不能予讀者明顯之概念,或語焉不詳,雖不雲錯,亦未全對,或用語艱深,不易使讀者領會。總之,初學者得之,固以為得所依傍,實則未能解決問題,或僅在解決與不解決之間。市上小字典當在百種以上,大家抄來抄去,猜想皆此類耳。出版家喜出小字典,視為商品,未能多為讀者着想。”顯然,作為一個極富社會責任感的出版家,葉聖陶和魏建功等語言文字學者關注到了同樣的問題,即面對母國文字的急速普及,缺乏實用的國文工具書已經成為一道必須突破的“瓶頸”。

二

中國大地上炮聲甫息,硝煙漸逝。魏建功成為了建國後北京大學中文系第一任系主任,而葉聖陶也作為中央人民政府出版總署副署長兼人民教育出版社社長,開始與魏建功在同一個城市生活。此時的新政權,百廢待興,各種崗位上對于具備一定教育程度的勞動者極度需求。由此,正如上文葉聖陶在日記中所說,神州各地釋放出了巨大的學習熱情,人們紛紛要脫盲、要識字、要學習文化。舊式的字典自然“不便初學”,而且對于建立的社會主義政權,舊式字典中所附帶的陳舊價值觀念也不容再流行。這樣,編寫一部全新的普及型字典,成為了一件勢在必行的大事。

編寫出版字典的策劃人群組織者,當然非葉聖陶莫屬了。他有着出版家和政府官員的雙重身份。而字典的主編重擔,則衆望所歸地落到了魏建功身上。這一段故事,也是很有傳奇味道的。當葉聖陶在1950年3月征詢魏建功是否願意編字典時,這位大學者喜不自禁,一口答應。隻是他擔憂自己所擔任的北大系主任一職,必然要牽制精力,不知如何擺脫。葉聖陶也很幹脆,很快修書一封,懇請當時的北大主事者撤銷魏建功系主任一職,隻保留其教職。于是,魏建功得以“無官之身”投到葉聖陶帳下。不過,剛卸去堂堂北大系主任的他,又被任命為一個小機構的上司,即新華辭書社社長。這個曆史上鮮為人知的機構,附屬于當時的出版總署編審局,規模很小。在其存在的兩年多時間内(1950-1952年,後成為人民教育出版社辭書編輯室),它大多數時間隻進行一項業務,即編寫以它命名的《新華字典》。當魏建功飄然一身上任的時候,辭書社人馬匮乏,隻有他口袋裡揣着的八頁淡黃色竹紙。那紙上,楷書工整,謄寫着他這兩年來與金克木等友人一起商讨拟定的《編輯字典計畫》。《計畫》概括了這部新型工具書應當具有的十大特色:就實際語言現象編定;以音統形;以義排詞;以語分字;以用決義;廣收活語言;由音求字;由義選詞;适合大衆;精選附錄。事實證明,這幾張竹紙上的設想,幾乎都在具體操作中一一實作。《新華字典》編纂體例的藍本,早在新中國誕生之前,就已經在學者們的腦海中醞釀成熟了。

參與新華辭書社首版《新華字典》編寫工作的,最多時也不過十來人。但對于這樣一部意義重大的字典,每一位參與者都極其投入。以資格最老的魏建功為例,年過半百的他一邊堅持在北大授課,一邊抽出時間趕到社裡主持字典編纂。由于時間緊,他還常常将稿子帶回家裡審改。至于報酬,一分錢也不要,完全是義務性的。編纂過程是集體負責制,每一個字都單獨寫在一張小卡片上,編寫人在卡片上撰寫條目,蓋上圖章以示責任。然後大家互相傳閱,把意見也寫在卡片上,蓋上圖章。這樣,卡片在傳閱讨論後,彙總抄出的就是這個字在字典中的條目。按理說,有這樣一個專業的團隊,憑借這樣的敬業精神,編出一部高品質的字典指日可待,但事實卻并非如此簡單。

“新華辭書社”的工作于1950年8月正式展開,原計劃一年内将《新華字典》完稿出版,未能如願。後推遲,要求1952年6月修訂完工,年底出版,依然落空,再度延期。直到1953年12月,第一版《新華字典》才終于殺青付梓。1951年夏天,字典初稿本已按時完成,當送達終審者葉聖陶手中時,這位專家型的上司肯定“辭書社所編字典尚非敷衍之作,一義一例,均用心思”,但還是感覺其普及性明顯不夠,“唯不免偏于專家觀點,以供一般人應用,或嫌其繁瑣而不明快”,此外初稿還有思想性不夠、科學性欠缺等問題,決定延期出版,進行修改。誰知道,這一改就又是兩年多。征求專家、讀者意見,修訂;再征求意見,再修訂。連葉聖陶自己也揮筆上陣,以他出版家、文學家、教科書編寫專家的手眼,對字典的初稿和修訂稿逐字逐句仔細推敲,“有的地方像改作文一樣進行修改”。

其實,我們也不必對魏建功為首的新華辭書社衆多學者們感到遺憾,他們對于《新華字典》的最終出版是居功至偉的。隻是所有人對于這部新式字典的編撰難度和時間,最初都估計不足,以緻一延再延。編寫這樣一部大衆性的普及辭書,對于學者來說并非易事,因為除了講究科學、準确外,還須講究系統、平衡和簡明。要知道,辭書編撰本身就是一門專門的學問,需要一個摸索的過程。就連後來親身參與修訂的葉聖陶也深深體會個中滋味,“編撰之事确亦至難,每改一次,以為無病,而他日重看,又見疵颣,欲求精審,談何容易。”到《新華字典》編纂後期,中國著名語言學家呂叔湘看到字典的樣本,依然認為問題不少。葉聖陶把這意見轉告給了主編魏建功。我想這兩位新式字典的強力倡導者,此時可能唯有相對苦笑。這幾年,他倆除了繁重的業務和行政工作外,為這部字典都花費了巨大精力,但結果卻依然未盡人意。還是魏建功先生通達一些,他說:《新華字典》是一部完全創新的字典,經過幾年的努力總算脫出了舊字典的窠臼,“不如其他字典之抄來抄去”“好歹算是一個好東西。”要想做到精純正确,隻有等将來有機會再進一步修訂了。葉聖陶也隻好預設了這個結果。他們都累了。

三

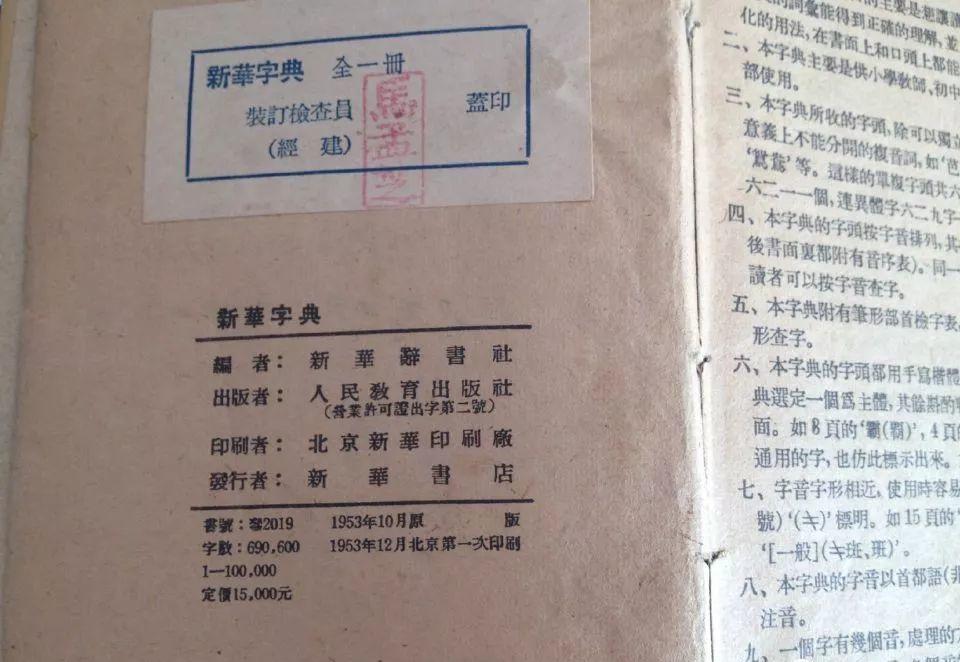

1953年12月,首版《新華字典》由人民教育出版社出版,北京第一次印刷。書名由魏建功題簽。版權頁上說首次印了十萬冊,但葉聖陶日記上寫的是500萬冊,半年之内售罄。1957年,《新華字典》開始轉到商務印書館出版。五十多年來,它12次修訂,近200次重印,發行量累計已高達4億,創造了中國乃至世界圖書出版、發行史上的衆多之最。

今天看來,《新華字典》經過數十年的打磨,近百位學者的心血澆灌,已經堪稱一部辭書精品。但這一切,都肇基于當初編者自己并不太滿意的第一版。其實從那時候起,《新華字典》就劃清了它與以往任何漢國文辭書的界限,成為第一部完全以白話釋義、白話舉例的字典。以上文所舉的“刀”字為例,首版《新華字典》的注解是:1、用來切、割、斬、削的工具:一把菜刀、刀刃、單刀、镟刀;2、紙張的機關(數目不定)。明白如話,實用簡練,與五年前(1948年)出版的所謂《國音字典》,在文風、内容上已有天壤之别。

應該說,首版《新華字典》是漢語言曆史長河中一個醒目坐标。在“國語運動”推行40多年之後,以北京音為民族共同語,以白話文為書面表達文字,這些已經深入人心的成就第一次以字典的形式确認下來,并以更強大的影響力廣為傳播。而它似乎也無愧于它的名字——“新華”,通篇散發着新時代的氣息。由于編撰者特别注重了“廣收活語言”“适合大衆”,這部字典比較真實地反映了民間漢語言鮮活的狀态,能夠讓廣大群眾攜至街頭巷尾、田間地頭,實用親切。而在國民基礎教育未能普及、文盲半文盲數量巨大的過去數十年裡,一部《新華字典》無異于一所沒有圍牆的“學校”。它為這個民族整體文化素質的提升,作出了巨大貢獻。

《新華字典》還在不斷修訂、重印和發行,它将永遠伴随着我們這個國度的每個讀書人,因為它是随着時代常新的。同時,我們也不應該忘記魏建功、葉聖陶等一批偉大的奠基者,他們挾帶“五四精神”的遺風,懷着國文革新的崇高理想和為新中國文教事業服務的滿腔熱情,為世代國人們留下了這部小書,更留下一段動人而悠長的回憶。

(吳海濤 文)