在“知識與制度轉型”的近代,大量西方舶來品或直接、或經日本傳至中國。知識的爆炸,正合國人急欲改造的需要;新舊體系之間的過渡,也給新知提供了發揮空間。于是,國家、社會和個人不同程度地接納乃至創造新知,這個過程給後人留下了大量可探讨的具體話題。

在時代危機的刺激下,“幸運”的舶來品能得到官方支援而迅速推廣,諸如教育、西醫、農學等。相比之下,有些舶來品就沒這麼“幸運”,比如催眠術。催眠術傳播到中國,與其他新知的傳入大緻發生在同一時期,但是處于國家關注的邊緣,甚至遭受抵制和打壓。《近代中國的催眠術與大衆科學》回到曆史現場,梳理和反映了這種新知在傳播中面臨的尴尬。作者張邦彥先生敏銳地尋得角度,既然催眠術遭到上層忽視,那麼正好給考察“大衆”如何“自下而上”地發揮主體作用提供了機會。作者關懷“大衆科學”,問題意識強烈,精心鋪陳史實、加以相關理論,建構“大衆”如何形塑“科學”的曆史叙事,不僅再現了近代催眠術的曆史沉浮,對于今天的讀者來說,也有在曆史視野中揭開催眠術神秘面紗的作用,令閱讀過程充滿收獲感。

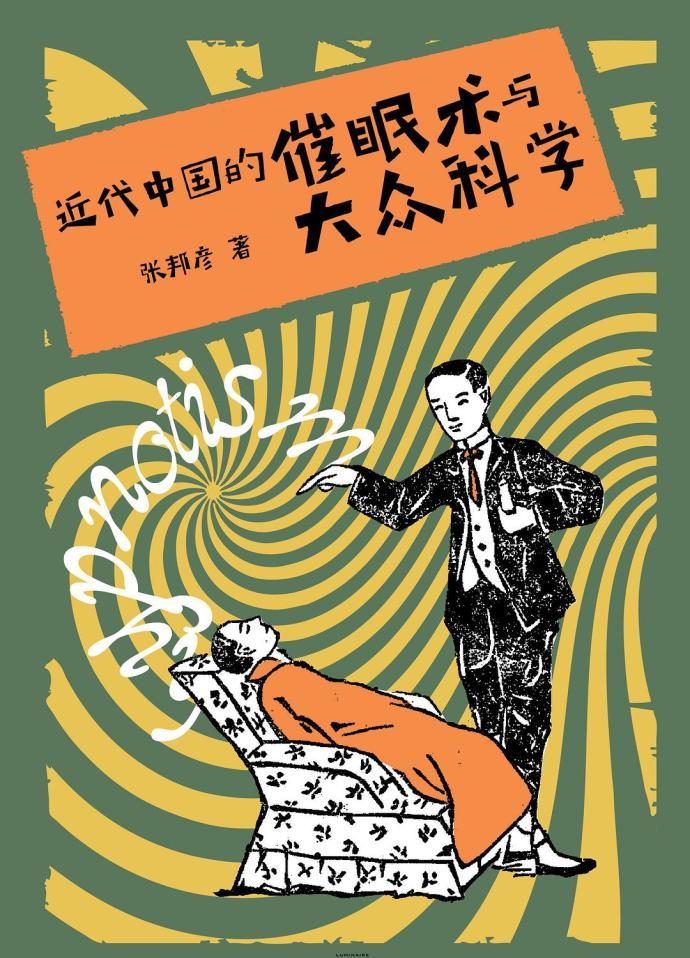

張邦彥著,《近代中國的催眠術與大衆科學》,上海人民出版社,2021年11月

筆者閱讀學習這本書的感想是,催眠術的尴尬在于“學”不如“術”。這是從當事人的角度來說的,相比之下,筆者對當年那批催眠術倡導者的實際言行更感興趣。判斷一種新知是否成“學”,應該有一些标準,比如是否有成熟的知識系統、學術共同體組織、專門的從業者,以及能否純粹地(至少以此為追求)在知識體系内追求積累和更新。照此來看,清末民初的催眠術确實先天不足,正如作者在導論部分指出的,西方催眠術的發展經曆了超一個世紀的知識演化,而東亞的催眠術則是在19世紀後半期壓縮地湧入。那些積極投身催眠術的先驅者并非學院派人士,大多數隻有在日本留學的經曆,甚至求學經曆已不可考;他們賴以傳播的理念,多是來自日本轉介的二手知識;他們的活動缺乏官方、大學等支援,隻能自行組織,直到1937年個别團體才得到官方立案。

他們“為賦新詩”,付出了積極的努力,比如自發成立學會、著書立作,以示與“江湖術士”有别,積極地規範催眠實驗、個案報告的形式與程式,以此強化自己的“科學”面貌。作者尤其在第四章追溯了催眠術、靈學與心理學的互動影響、共同演化,上升到了學科交叉影響的高度,試圖證明,催眠術倡導者嘗試建立統合催眠術和靈學的解釋架構,他們的主張與靈學既交融又劃界,反過來影響了“學院科學”,在“科學”與“精神”的兩極分化中,他們甚至“隐隐道出了第三種聲音”。

但是從實際表現來看,催眠行為更偏向成“術”,也就是催眠的應用性、工具性壓過了學理性。一方面是催眠術本身用于治療的屬性使然;另一方面也有這些倡導者的主動建構和不得已,他們可能做不到埋頭研學,而是要考慮吸引閱聽人、自我包裝、迎合商業需要等現實因素,比如他們借用“博士”等專業頭銜,反映出他們需要向專業身份靠攏;他們也會與官方合作,将催眠為國家工具服務,比如第70頁提到的,鮑芳洲曾接受上海軍事當局委托,利用催眠術擷取供詞。而在其他人眼裡,催眠往往與政治手段、犯罪手段、表演、靈異等相關,這些都在閱聽人層面強化了催眠的“術”屬性。“術”之高下,有時候全賴用術之人的品行動機,也難怪催眠一度受到壓制和排斥。都說“真理越辯越明”,催眠術在科玄論戰中“持續在場”,卻“缺席辯論”,正如作者指出,催眠術倡導者“經常不精确地使用科學概念,且許多猜測與實驗都站不住腳”,催眠術後來的沒落,與他們自身知識體系的硬傷恐怕是離不開的。

第110-111頁的三張插圖十分有趣,或可反映這一問題。三張圖來自三份催眠學文獻的頁面,即日本古屋鐵石的《高等催眠學講義錄》、鮑芳洲的《催眠學函授講義》、唐心雨的《最新實驗催眠學講義》。可以看出這三頁十分雷同。《近代中國的催眠術與大衆科學》就此指出,國内的催眠術倡導者“擅長于将日文資源有系統地轉化為學會的自制講義,并仿照日本慣用的教材體例……有時候我們甚至會發現兩個學會的講義内容有高度重疊”。

不過作者似乎并沒有進一步對比文本,僅提了一句“很可能皆參考”。其實鮑芳洲甚至其他人不僅是“參考”,很大機率是在照搬。在日本國會圖書館數字收藏網站可以看到古屋鐵石《高等催眠學講義錄》第二卷的全文,以及第六卷的目錄。對比目錄和部分頁面,可以推斷,鮑芳洲是在日本期間,将古屋的多卷本講義彙內建了一本書,署上自己的名字出版。古屋鐵石的講義錄出版于1912年,鮑書出版于1915年,發行位址在日本神戶,時間地點邏輯亦符合。

古屋鐵石《高等催眠學講義錄》第二卷扉頁(來自日本國會圖書館)

古屋鐵石《高等催眠學講義錄》第二卷目錄(來自日本國會圖書館)

鮑芳洲《催眠學函授講義》封面及版權頁

鮑芳洲《催眠學函授講義》原書沒有目錄,古籍網上有目錄的文字版,對比可以看出,與古屋鐵石《高等催眠學講義錄》目錄基本重合

鮑芳洲《催眠學函授講義》關于“催眠術之原理”的部分頁面,對照古屋鐵石《高等催眠學講義錄》高度相似

在古屋鐵石《高等催眠學講義錄》第六卷目錄裡還可以看到,原書附有“會員實驗報告集”,即日本各地親身參與者的實驗報告。這種做法恐怕也是《近代中國的催眠術與大衆科學》第135—143頁所提及“實驗報告”的濫觞。該書“參考文獻”僅列出了古屋鐵石《高等催眠學講義錄》的第二卷,沒有第六卷。

古屋鐵石《高等催眠學講義錄》第六卷部分目錄(來自日本國會圖書館頁面)

上述情況反映了國内催眠術倡導者早期“為賦新詩”的情形。鮑芳洲這本隻是參考日本文獻的諸多中方著作之一,如果能對這些文獻做進一步文本對比,或可啟發另一些問題:國内這批催眠術倡導者在轉介日本的二手知識時,是否有改造或創新,是否有本土化、在地化的努力?上述高度重合的情況是初期才有,還是貫穿始終,他們初期和後期的知識結構是否有明顯變化?甚至還可以思考,西方催眠術學說經日本傳至中國,或者直接傳至中國的過程中,國内這些倡導者有沒有做出揚與棄?這些細節如果充實的話,對于豐富和完善“下層”努力的叙事應該是有幫助的。作者在第四章第158—159頁已經提到,在20世紀20年代以後,催眠學會與日本依舊保持聯系,但是對日本的理論依賴越來越少,一些機構開始與歐美靈學機構積極接觸,他們從日本、歐美汲取的理論養分并不相同,不過這方面并未展開。

《近代中國的催眠術與大衆科學》能夠将“缺乏系統性、連貫性、一緻性”的史料拼湊起來,克服史料本身缺陷,描繪出近代中國催眠術的圖景,實屬不易。有些史料本身存疑,作者自己也提了出來,比如“中國精神研究會”自稱有近十萬會員,這個資料就頗為可疑,作者在第105—106頁對此有分析。這或許反映了一個問題,催眠術倡導者留下的材料,難免有自我标榜的意圖,若無足夠其他史料來旁證,由這些“自述”拼湊出的“下層”努力,與“真實”之間多少要打點折扣。此外,這些催眠術倡導者絕大多數身世已不可考,關于他們的生平所知無多,這留下了一些遺憾。像近代提倡鄉村教育者甚多,但是其中參與者的知識結構、行為動機差異頗大,導緻活動水準參差不齊。依此類推,倡導催眠術乃至演繹“大衆科學”的不同個體,難免有類似情況。比如鮑芳洲、餘萍客等幾位要角都來自廣東中山縣,這背後地域因素是否發生了作用,此外他們的具體動機如何,彼此之間是否有理念分歧,這些都留下了想象的空間。

全書對年代的表述似未統一,如第28頁的“1880年代”應為“19世紀80年代”,其他第68、101、138、139、153、220、221頁等也有類似情況。

參考文獻分史料、論文、專書三部分。其中“史料”部分數量最多也較為籠統,或可根據文獻性質再做更細的分類并排序。還有就是,引用自《心靈》《心靈文化》等民國期刊上的文章都專門列出來了,但是引用自《人民日報》《光明日報》《申報》《大公報》《教育世界》《家庭良友》等報刊的文章沒有列出來,僅列了報刊名字。