文 | 嗷嗷胡

《電動車續航究竟多少夠用?》——關于這個議題的讨論,中文網際網路上随手一搜比比皆是。正的反的長的短的,怎麼說的都有,公說公理婆說婆理。不過這最新的一次,發言者的咖位有點非比尋常。

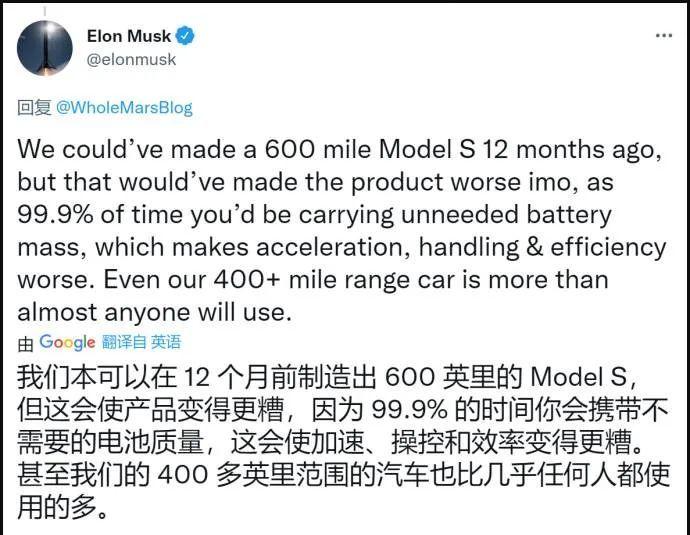

馬斯克前些天在某社交網站上暴論:1000km續航?呵呵,我們去年就能造出來,但我覺得沒必要,你們用不上。

這句話,對于才剛開始零星出現“續航1000km”電動車的國内車市,有種凡爾賽式的刺耳。如果發言的是大衆、豐田,多半會被扣上《傳統車企急眼了 吃不到葡萄說葡萄酸》之類的标題。然而馬斯克這樣講,人家有長續航名滿業界的特斯拉,就誰也說不出什麼不是。

大型馬式凡爾賽現場

發言者title很重磅,不過理由也沒啥新鮮:因為電池太重啦,太重會影響這個那個啦,現在400英裡(644km)都已經遠遠夠用啦……

有意思的是,馬斯克此番論調,是回應網友的提問:“Lucid第一個搞出了續航500英裡電動車,元芳你怎麼看?”而就在去年10月,Lucid Motors的CTO剛剛發表過一個“暴論的平方”:電動車續航?150英裡(241km)就夠了。

600英裡/1000km(近似,下同)、400英裡/640km、150英裡/240km,我們已經有了三個潛在答案。

此1000km,非彼1000km

在繼續“夠不夠用”這個話題之前,有必要先厘清“标準”問題。因為國内自主車企已經實作的“CLTC标準1000km續航”,與馬斯克和Lucid所比拼的400英裡、500英裡、600英裡,完全不是一碼事。

馬斯克所說的600英裡/966km,顯然指美國EPA标準下的600英裡。Model S至今為止搭載電池電量最大為100kWh,其最長續航版本的EPA裡程為405英裡/652km。而本次的背景闆Lucid Air最大搭載118kWh電池組,最長續航版本的EPA裡程為520英裡/837km,這也是第一個EPA續航突破500英裡的車型(才引發了這次讨論)。

特斯拉目前極限,大差不差最高就是400英裡

衆所周知,目前全球主要市場的幾大續航标準中,美國EPA是最為嚴苛的一個。

倘若不限定非得是EPA循環條件下的續航,早在2017年就有一輛Model S跑出了1080km的單次充電續航。而這樣極端的嘗試成功,顯然不能被認為是真的擁有了“1000km續航”能力。我們平日裡經常聽到的“某某電動車成功行駛了xx km”新聞事件,多半就是類似的“刻意”續航。

這樣的極限續航嘗試,經常被車企用來作宣傳用。本來這是無可厚非的,但經不住無汽車常識看客們的以訛傳訛。2020年,現代用三輛Kona(國内叫昂希諾EV)均跑出了>1000km的單次續航,似乎是嫌一個不夠,拿三個來證明。

而在歐洲WLTP這樣相對于北美EPA壓力更低的測試循環中,Kona EV的續航成績就隻有1026km的大概一半。在官方資訊中,現代也坦誠相告:測試是在模拟繁忙的城市交通環境下進行。這個“1000km續航”中基本不存在高能耗的高速行駛,也很可能罕有不利于動能回收的那類制動動作。

從去年十一開始,國内的電動車能耗測試從之前近似NEDC循環的工況法,正式切換為CLTC循環标準。在切換前後,顯而易見的,國内電動車标注的續航裡程數字都憑空增加了。像Model 3 Performance就從原先的605km變成了675km,而它在EPA測試中的續航裡程是507km。

國内CLTC标準下的1000km續航,與(身在北美的)馬斯克口中的、EPA測試标準下的“600英裡”(or 1000km)無法相提并論。特斯拉在售續航最長的Model S,國内标注續航暫時沿用了北美标準的652km(405英裡),等到完成CLTC測試後,其CLTC續航會遠高于“652km”這個數字(雖然大機率到不了1000km)。

想要更持久,是為了不焦慮

回到多少夠用這個問題上。我們按照大概的比例經驗粗略推算,馬斯克所說的“不值得”是EPA标準600英裡、CLTC标準下大概1200±km;而他認為目前特斯拉已經滿足、且已超出需要的EPA标準400英裡,如果按照CLTC标準進行續航測試,大概會落在850±km(按比例經驗大緻推算,不精确)。

國内已經實作的CLTC續航1000km,确實有可能超過了目前續航最長的特斯拉。

馬斯克拒絕“千(公)裡續航”的理由充分而又老套,除了增重所帶來的必然問題,更重要的是單次充電幾乎不可能跑如此長的裡程。哪怕其他續航标準有“水分”,那麼EPA續航也可以說明問題。哪怕嫌EPA标準還不夠苛刻,400英裡再打個八折也有500km左右,接近正常駕駛員的一日極限(疲勞駕駛不算)。

但賬也并不是總能這麼算。

多數燃油家用車的續航,大緻在400-600km區間。電動車如果單次實際續航500-600km(可能需要CLTC續航700-800km),已經實作了和燃油車并駕齊驅。但如果算上冬季續航打折扣,如果仍要保持和燃油車同等水準,就需要續航更進一步,或許達到CLTC标準800km以上。

即便是特斯拉已經擁有密集、快速的自營超充網絡,眼下也不敢拍着胸脯保證,充電在整體效率上能與加油相當。這個“整體”,還需要包含加油與充電的時間差異——加油站可能偶爾趕上排隊,但平均加一次油的用時還是遠低于30-40分鐘的充電用時。

家充、慢充等可以作為補充,但至少對于國内,“一車一樁”近期内仍然不現實。那麼電動車希望更趨于主流,就還是要依賴公共快充設施。這樣的前提下,既然充電的“整體效率”依然不及(加油),自然需要用更長的單次續航作為彌補。

從這個角度講,至少現階段電動車所需要的單次(實際)續航,其實是要高于燃油車的。後者每400-600km加一次油,即便算上偶爾排隊,平均用時也很難超過10分鐘;前者充電即便不排隊也要半小時開外,那麼理想的單次續航就需要明顯大于燃油車,比如超過600km(才能在整體上大緻打平)。

CLTC标準1000km,在比較糟糕的現實情況下,實際續航很可能就落在500km上下。如果是EPA标準下的1000km,對于上述要求則基本夠了。是以至少現階段,追求1000km續航有着現實的意義:用比燃油車更長的單次續航,來彌補補能設施與補能效率上的劣勢。以此來降低電動車的購買門檻,改善電動車的使用體驗,吸引更多人主動選擇電動車。

當然,事物是在不斷發展變化的。如果用發展的眼光看問題,随着充電速率加快、充電網絡密度增加、充電車位占比增加(包括公共慢充樁的普及,這很重要),電動車單次續航的壓力也會逐漸減小。

脫離基建談續航,都是耍流氓

前面提到Lucid Motors的CTO Peter Rawlinson,對此還有一個更加極端的設想:25000美元左右的緊湊型電動車(大概就是傳聞中特斯拉Model 2級别),隻配25kWh電池,EPA續航240km。

因為電池更小成本更低廉,這樣的緊湊電動車很容易負擔,價格可以與同級别燃油車持平甚至更低;因為電池更小,即便是現有充電樁也可以短時間内(比如10分鐘)補足電量;雖然單次續航短,但配合随電動車普及而暴增的充電設施密度,日常的使用便利程度反而更容易提高。

Peter Rawlinson的具體設想中,其實也包含了一些目前看來較嚴格的性能要求,但這不妨礙将此設想作為未來選項來讨論。

我們知道,連續4小時駕車需要休息20分鐘,這是交規基于人類生理而定的。再結合人體吃喝拉撒的需求,對于乘用車駕駛員,高速2小時車程休息10分鐘的節奏,并不會比現有大電池電動車更耽誤行程。而25kWh電池配合已有的100kW充電樁,實作200km/10min(實際續航)的補能效率也并不困難。

事實上,壓力是被轉移到了充電網絡這邊:這樣的小電池電動車,需要非常密集的快速充電設施作為支援。這個“非常密集”,是說高速至少每200km一處快充站;甚至,考慮到此設想中的電動車數量大增,快充站密度或許會高于目前的加油站密度。高速如此,城市内的快、慢樁密度更是如此。

這一設想的思路,是“用比燃油車低得多的單次續航,換取至少不顯著高于燃油車的成本;再用遠高于加油站密度的充電設施密度,來讓這樣的短續航、低成本電動車仍有不遜于現有電動車的補能效率”。——如果沿着這個思路走到極緻,就會發展成一些人設想中的:所有路面鋪設無線充電,家用車變身無需電池的“無軌電車”。

一方面,這需要突破“先有雞還是先有蛋”的困境,變身面不改色的基建狂魔;另一方面,25kWh實作EPA續航240km和Peter Rawlinson核算出的低成本,相對于目前技術條件,也還需要更多投入和時間。

并不是說我就多麼贊同這個“隻要我遍地都是快充樁我就不需要電池了”的想法,而是從這個設想中我們可以再次看到:電動車的單次續航需求,與充電環境的整體效率是高度挂鈎的。這個“整體效率”既包括快充網,也包括家充普及度;既包括充電設施密度,也包括充電速度的進步。

在整體效率之下,因為現實中品牌間是存在充電壁壘的,不同品牌電動車的續航需求又不一樣。特斯拉和蔚來是很好的例子,一個擁有綜合表現(密度、速度、穩定等)最佳的充電網路,一個擁有速率降維打擊的換電站,前者能靠450km續航的标準版Model 3賣到爆款,後者至今仍可以把最初的75kWh電池列為标配。

對特斯拉來講,有目前最佳的超充網絡支援,1000km甚至更長的續航,确實根本不值得放在高優先級——更何況他們所讨論的1000km還是EPA續航。但對于那些自營充電網絡遠不及的品牌,比如第一個實作EPA續航破500英裡的Lucid,比如國内大多數自主、合資、新造車品牌,現階段下續航就仍舊是多多益善。

别人可以,不代表“我也可以”;未來或許可以,不代表“現在就可以”。