《科創闆日報》(記者 敖瑾)訊,3月9日,汽車電子晶片研發商芯擎科技,獲得中國一汽數億元戰略投資。芯擎科技方面稱,本輪融資将用于更先進晶片的研發和部署,芯擎和一汽雙方将在車規級、高算力晶片領域展開合作,提升一汽旗下汽車在智能座艙、自動駕駛等領域的自主創新。

資料顯示,芯擎科技于2021年6月成功流片,并在同年12月推出首款國産車規級7nm智能座艙晶片,計劃于今年三季度量産。

近年的缺芯行情加速了國産汽車晶片自主替代的節奏,國産汽車電子晶片迎來爆發期。半導體行業投研專家告訴《科創闆日報》記者,目前,包括芯擎科技等國内多家汽車電子晶片廠已經起步,“基本完成了研發方案、技術方案的制定,後續還需要實作量産、通過車規認證。整體來說,就是在汽車晶片大系統的某些細分領域邁出了步伐。”

車企老兵聯手晶片老将

據官網資料,芯擎科技專注于設計、開發并銷售先進的汽車電子晶片,由億咖通科技和安謀中國公司等共同出資成立,注冊地為湖北武漢經濟技術開發區,在北京、上海和美國均設有分支機構。

億咖通科技是一家汽車智能化科技公司,主要業務集中于車載晶片、智能座艙、智能駕駛、高精度地圖、大資料及車聯網雲平台等核心技術産品。由吉利汽車創始人李書福與沈子瑜于2016年共同創立。安謀中國則是一家中資控股的CPU IP供應商,前身為Arm中國子公司。

天眼查顯示,楊健目前擔任芯擎科技董事長一職,汪凱擔任公司CEO,沈子瑜擔任董事、總經理。

公開資料顯示,楊健是吉利控股集團副董事長,負責集團年度經營戰略、考核目标制定,企業規劃、新能源業務、前瞻技術研究、經營管理績效考核等核心工作。

汪凱曾任華芯通半導體技術公司首席執行官。華芯通于2016年在貴州設立,由高通公司與貴州省政府合資經營,主營伺服器晶片的設計和開發。2019年,華芯通停業。

沈子瑜目前還在億咖通科技擔任CEO一職。

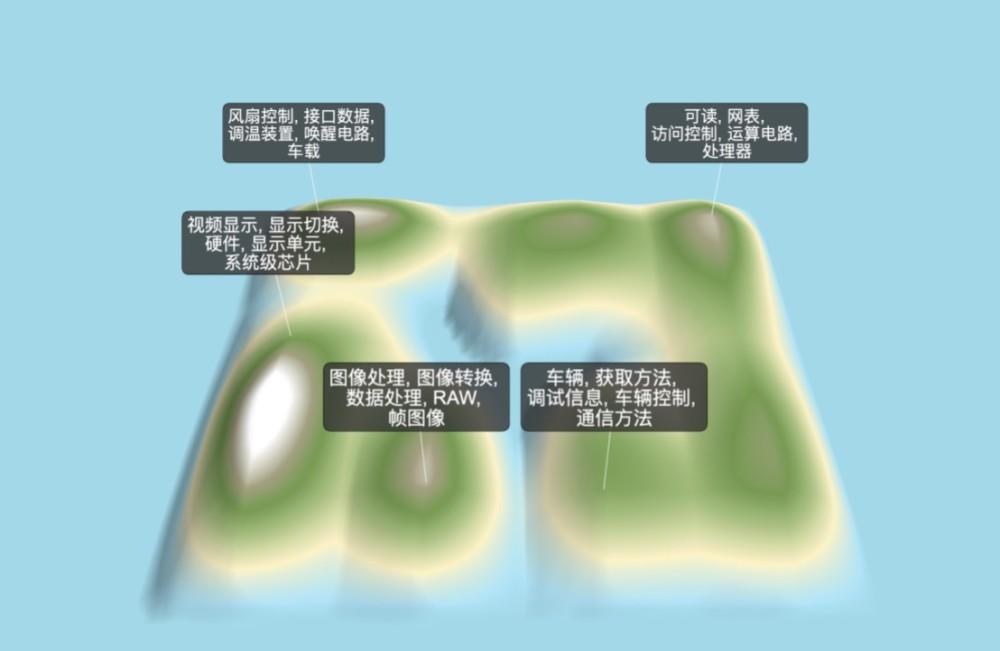

據智慧芽資料,截至目前,芯擎科技共申請專利數28項,其中有效專利為21項。發明專利占專利總數比例為92.86%。從專利内容看,公司目前技術聚焦領域為視訊顯示、顯示切換、硬體、顯示單元、系統級芯;風扇控制、接口資料、調溫裝置、喚醒電路、車載等五大項。

公司主要發明人包括金正雄、于永慶、張帆、孟照南等,四人專利發明數量分别為10項、8項、7項、6項。《科創闆日報》記者檢索發現,金正雄還有多項由不同公司申請的發明專利,包括2012年由三星電子株式會社申請、由愛思開海力士有限公司在2018年6月申請、貴州華芯通半導體技術有限公司在2018年12月申請、以及華邦電子股份有限公司在2019年申請。

有半導體行業研究人士告訴《科創闆日報》記者,芯擎目前推出的7mn智能座艙晶片,僅是整個晶片系統中的其中一部分,“主要對應的是駕駛控制,當然它和汽車底盤的電機控制、車身控制等都有關聯度,但更多涉及的是駕駛員面前的儀表盤。”

其表示,芯擎可以做到7nm級,這在一定程度上代表了公司有較強的設計能力。“但設計能力也和需求相關,就行業目前發展來看,如果做不到7nm級可能達不到相應的功耗和能耗的要求。”

該研究人士進一步表示,芯擎這款智能座艙晶片距離量産商用還需要時間。“它目前處在實作了技術突破的階段,但技術突破到量産,這中間還涉及到和國内車企、供應商等合作進行測試和驗證,這中間還會有一個周期,最後還需要去完成車規認證。”

根據芯擎的規劃,今年三季度,首款智能座艙晶片可實作量産。但上述業内人士表示,車規驗證所需時間會更長,“快也有半年到9個月,時間長的要2-3年。”按照正常流程,完成車規認證後,晶片才能真正上車。

國産汽車芯成色幾何

從汽車結構上分析,在一輛汽車中,傳統的分布式架構,需要70-300顆MCU;在域架構下(功能域/位置域),一共會搭載4-8顆SoC晶片和40-60顆MCU晶片;而中央計算架構下,會搭載2-4顆SoC晶片,以及10-20顆高性能MCU晶片。簡而言之,在一輛傳統結構式的汽車,大約需要100-400顆晶片不等。而随着汽車的電動化、智能化發展,汽車對晶片的需求成倍增加。

汽車電動智能化更新帶來的需求,疊加新冠疫情以來的汽車缺芯危機、政策的推動,國産汽車電子晶片研發商迎來戰略發展機遇期。但有業内人士表示,需要看到,現階段整體而言,國産汽車電子晶片尚處于早期發展階段。

鲸平台專家、華芯金通(北京)投資基金管理有限公司創始合夥人吳全,向《科創闆日報》介紹,晶片研發存在一定難度,而汽車晶片更是如此,“因為汽車電子晶片對安全性、功耗、能耗等等一系列要求會更高更嚴格,它在傳統的消費電子或工業級基礎上,又增加了滿足汽車電子元件特點的一些性能參數要求。”

他表示,包括芯擎在内的一些汽車晶片研發商現階段取得的研發進展,是國内汽車産業晶片建立自主化、國産化的起點,“國内汽車電子晶片研發上目前取得的一些技術突破,具有很好的示範意義,期待能夠早日實作産業化進而實作商用。”

他坦言,國内車廠,尤其是幾大傳統車廠,大多沒有自主可控的晶片公司或晶片,是以一旦缺乏晶片供應,這類車廠很容易就陷入被動。“是以會看到一些大車廠會對這類汽車晶片研發商進行戰略投資,其實他們是在為産業鍊長遠的穩定和安全做布局,但這個布局的成需要耐心。”

吳全表示,自己目前也在看汽車晶片賽道科創企業的投資機會。在評斷此類公司的科創成色方面,他表示,“首先看技術,技術是底子,或者是看技術的載體,也就是人或者團隊的技術水準和能力。還有公司的技術來源,技術均有源頭,是自主知識産權,還是來自購買,還是嫁接或者基于他人基礎做的二次開發,這些都會有不一樣。另外還需要看技術的産品化、市場化程度。最後還需要看公司的産品供應給誰,落地在不同的汽車廠商還是會有較大的差異”。