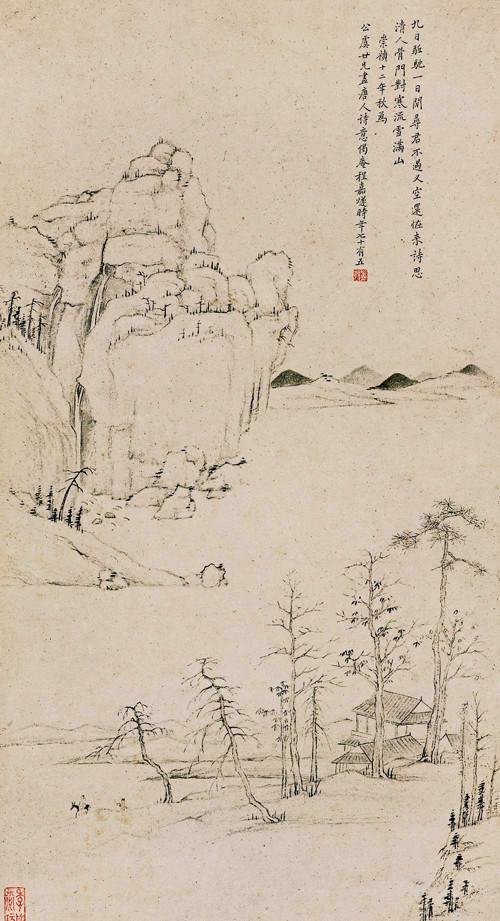

這幅《尋友不遇》是明代畫家程嘉燧的作品,畫中描繪了韋應物寫的一首詩,《休假日訪王侍禦不遇》。唐朝的“公務員”待遇很好,每個月可以休假三天。韋應物上了九天班,到了休息日,就去拜訪王侍禦。王侍禦不在家中,韋應物非但沒有覺得失望,反而覺得發現了不為人知的秘密。王侍禦喜歡寫詩,詩風清雅。原來他喜歡在休假日去家中附近的山裡,感受寒流雪山中的浩然之氣。有了自然氣息的滋養,就可以寫出好詩。

詩有意思,畫更有意思。程嘉燧畫出了詩的風格,也畫出了詩的意境。一幅詩意圖,有了詩意美,可謂山水畫中的逸品。

程嘉燧 尋友不遇

逸品代表了文人審美的進階階段,到底什麼樣的畫作可以稱為逸品,一直沒有統一标準。當這幅《尋友不遇》出現在眼前的時候,就發現唯有逸品可以贊美其中的韻味。畫中呈現出以簡勝繁的美感,用寥寥數筆描繪出詩中的文化底蘊。

程嘉燧在畫中流露出“筆簡形具,得之自然”的進階美感,他在創作的時候,主要表達心情。這種心情源于詩意,也源于人與自然溝通的感悟。試想一下,當放下一切欲望、奢求、目的之後,享受過程,不看重結果,人生之路才會豁然開朗。

程嘉燧 尋友不遇 局部

畫中有多個細節,程嘉燧幾乎沒用水墨烘托氣氛。他老老實實地運用幹筆單線,在技法上難度極高。畫中沒有兩根一樣的線條,每一筆落下,都代表着情感上的微妙變化。路上行走,感悟生活,思緒萬千,都用線條的變化表達出來。

墨色濃淡轉換,十分純熟自如,這份控制力得益于程嘉燧每日練習書法。他以恬淡個性,将千鈞之力藏在細線中。他勾畫的山石立體感十足,哪怕沒有渲染肌理,也能看出點、線、面之間的關系。他用高超的技法,展示了線條的魅力。

程嘉燧畫詩意圖,在創作中挖掘詩意美,提升了作品意境。他作為明末著名書畫家、江南名士,他深谙畫家必須具備脫俗的人格修養,作品才能達到逸品境界。兩者之間相輔相成,缺一不可。

程嘉燧領悟到“得之自然”的道理,某種程度上已經超越了“師造化”的範疇。師造化,是仰視、敬仰。“得之自然”是平等互補,這樣才能看到藝術的真谛。人品、修養、才情、繪畫技法,若想達到逸品境界,缺一不可。

欣賞《尋友不遇》,體會詩句,凝視畫面。這時,耳畔響起“門對寒流雪滿山”,是不是有了更深刻地領悟。詩與畫,畫與人,還有一位不同凡響的畫家叫程嘉燧,都浮現在眼前。