如果歐美都能實作各自的産能建設目标,在重複建設的不理智競賽中,産能将重新變得過剩。但在局面翻轉之前,車企仍然要忍受需求持續增加而供應增長乏力的局面。

作者丨黃耀鵬

編輯丨田草

出品丨汽車人傳媒

經過小半年的折騰,2月8日,“歐盟晶片法案”(The European Chips Act)出爐。

能看得出來,歐盟這次真急了。因為2021年3月9日,歐盟委員會剛釋出了“2030數位羅盤”規劃。在“羅盤”規劃裡面,晶片是四大“數字基建”項目之一。

隻過了5個月,歐盟就發現“缺芯”不僅使汽車行業嚴重受損,還嚴重動搖了歐盟的數字競争力。歐盟早就對美國一波又一波的數字科技侵擾感到厭煩和恐懼,但自己又培育不出軟體巨頭。

歐洲在全球半導體市場佔有率日益走低,并且嚴重依賴第三國供應商,供應鍊受損尚未修複,汽車和工業晶片儲備可能會在幾周内耗盡,下遊主機廠商窘迫的庫存沒有根本性改善。

2021年,歐洲的汽車銷量(包含已脫歐的英國)已經跌到1990年以來最差的水準,半導體短缺,讓歐洲整車企業蒙受了上百億美元的營收損失。

更為糟糕的是,在汽車向新能源進發的過程中,歐洲人驚訝地發現,原本認為自己占據上風的晶片領域,已經風光不再。

1

歐盟晶片法案,受恐懼驅動

歐盟馬上開始醞釀專門的晶片産業支援法案,試圖在2030年到來之前,恢複歐盟晶片行業在上世紀90年代的競争力。

法案篇幅很長,但目标就一個:投入430億歐元,讓2030年歐盟晶片産能在全球占比達到20%。

而目前這個比例大概是8%。荷蘭光刻機制造商阿斯麥釋出預警稱,如果什麼都不做,到2030年歐盟産能将降到4%,因為亞洲和美國代工廠正在瘋狂擴産。

考慮到這一點,歐盟必須8年内令晶片産能翻兩番,才能滿足目标要求。再考慮到晶片産能建設的周期,最晚在2025年就需要大規模投入産能落地。而歐盟的大型公共技術工程合作史,就是一部拖延和跳票史。

430億歐元現在約合490億美元,這筆錢從哪裡來?歐盟讓各國出資300億歐元,再加上130億歐元公共和私人資本。後者有110億歐元公共投資投向“歐洲晶片計劃”,20億歐元則通過歐盟晶片基金支援半導體初創企業。

歐洲人很清楚,再急也不能直接去做代工廠。在不長的晶片産業鍊當中,歐洲占優勢的是設計和裝置,短闆在于EDA、原料、生産環節和封測。

時至今日,歐洲仍然是汽車晶片知識産權的主導者。英飛淩、恩智浦、意法仍然占據MCU等汽車晶片設計的前沿。

博世、大陸等一級供應商則是下遊購買方,它們将封裝晶片嵌入自己設計的基闆上,并固化自己研發的軟體,形成獨立功能子產品,賣給主機廠。

如果晶片供應鍊暢通,歐洲人無須觊觎亞洲建立的代工産能。全球半導體産業是一個互相依賴的鍊條,沒有一個國家能獨立實作從設計到應用的全鍊能力。

因為台積電為首的亞洲生産商崛起,歐洲人選擇交出大部分産能,特别是先進制程,重點關注微晶片技術。而在晶片制造裝置上,荷蘭的阿斯麥是全球唯一先進制程的裝置供應商。

乍一看,在産能上,歐洲依賴亞洲;裝置端,亞洲依賴歐洲。

但實際上,問題要複雜得多。阿斯麥是系統內建商,其産品上使用了幾乎所有西方國家的技術産品。各方利益和專業能力深度嵌合的結果,決定了必須彼此合作,才符合各自的商業利益。

不過,這幾年,歐洲的半導體的資本開支僅占全球總支出的3%-4%,已經不再是重要玩家。半導體大宗資金的支援者,幾乎都在歐盟以外。

這兩年的東西方、發達國家與開發中國家的政治互信,都被削弱,這令整個晶片價值鍊發生了動搖,也讓歐盟不得不為最壞的局面做好打算。

2

美國也在重建晶片産能

1月26日,美國商務部釋出了《半導體供應鍊資訊征詢風險報告》的調查結果。

這份報告除了繼續對庫存預警之外,還透露了一些更令人擔憂的資訊:2021年全球半導體需求比2019年高出17%,但産能隻增加了2%,以至于絕大多數晶片制造商的産能使用率都在90%以上。

這意味着,如果沒有新增産能入場,供應不會有增加。事實上,2021年美國和歐洲的汽車晶片供應還下降了。根據這份報告,全球的汽車廠家,基本沒有機會補足晶片庫存、無限制接訂單。

2021年晶片行業掀起了大投資浪潮,投入資金接近1500億美元,2022年将略超過1500億美元;而在此之前晶片行業投資從未超過1150億美元。

這些新增産能在2024年前後才會逐漸落地。如果不考慮歐盟還在紙上的規劃,中國大陸和台灣,合占新增産能的60%。不過,中國大陸缺乏先進制程。這不是車企焦慮的重點。

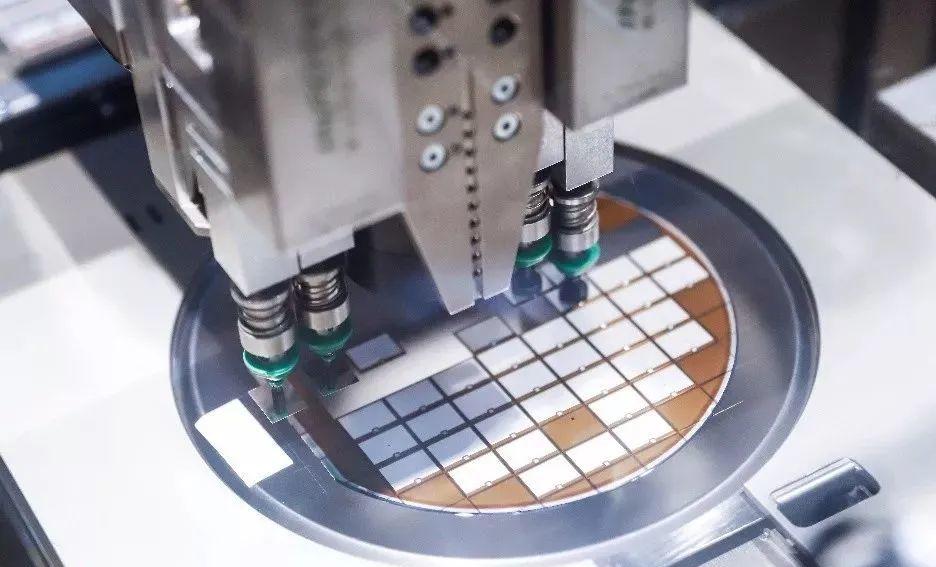

車企急需的微控制器包括40nm、90nm、150nm、180nm和250nm工藝,模拟晶片包括40nm、130nm、160nm、180nm和800nm工藝,光電子晶片包括65nm、110nm和180nm工藝,都不屬于先進制程。

美國毫不掩飾地謀求晶片自建産能。英特爾在俄亥俄州同時推動兩個晶片新産能,總投資800億美元(分10年支出)。而台積電和三星都聽命于美國的“敦促”,正在亞利桑那州建立晶片新産能。

這讓歐盟很警惕。這意味着美國人要排除外界影響,建立晶片供應安全機制。

這不僅是制造業回流的問題,因為現在美國勞動力價格已經漲到荒唐的地步,就連晶片制造的高利潤都無法支撐了。英特爾新産能提供3000個崗位,一線的産線勞工,平均年薪也達到13.5萬美元,比該州平均水準高一倍多。

問題在于,美國打算獨自重構晶片價值鍊,“合作”不再是全球晶片的唯一選項。歐洲法案就是在這種雙重擔憂背景下出台的。

3

中國角色如何定位

歐盟工業專員蒂埃裡·布雷頓表示:“沒有晶片,就沒有數字化轉型,沒有數字化轉型,就沒有技術領先地位。確定最先進晶片的供應,已成為經濟和地緣政治的優先事項。”

顯然,歐盟将晶片視為大國安全格局的基石,已經超越了汽車供應鍊安全的範圍。這種調子,在1973年第一次石油危機時出現過。

歐盟和美國都支援晶片巨型“長鍊工廠”的發展,并聲稱将為“國際合作和夥伴關系”制定一個架構,這意味着兩者可能尋求有限的合作。而日本作為受信任的上遊原料供應商,可以繼續待在這個架構内;中國台灣作為下遊代工廠,位置也相對穩固。

這隐隐透出排斥中國大陸參與到合作架構之内的意圖。

中國作為最大晶片市場和全産業鍊重要的生産環節,其影響力無法被屏蔽。但歐盟和美國都試圖不讓中國參與遊戲規則的制定,也試圖把中國置于晶片供應鍊的低端角色。

中國顯然不會坐視。

中國從2009年到2020年釋出了一系列促進晶片和內建電路産業更新的政策,在晶片認知獲得空前擡高之前,就已經祭出上萬億人民币的龐大支援計劃。單憑資金這一點,就碾壓了歐美,但中國要彌補的短闆比歐洲要多很多。

巧合的是,中國眼下也以獲得晶片産能為重點。中美歐都大力強化晶片供應鍊自主化,将導緻資源無法按最優原則進行全球配置設定,結果是所有參與國家的經濟利益受損,進而再現了經典的“囚徒困境”。

同時,本輪晶片産能軍備競賽的各方訴求,都以各自能力覆寫整條價值鍊為目标。

即便忽略經濟利益,他們也會發現這非常難以做到。到頭來,大家仍不得不合作,盡管合作仍以汽車産業鍊條上的企業合作表達。各國政府減少設限或者默許,就已經視為合作了。特别是美國将中國視為地緣敵人的時代才剛剛開始,不可能公開展開政策協調。

如果歐美都能實作各自的産能建設目标,在重複建設的不理智競賽中,汽車企業可能會在幾年之後莫名其妙受益。因為它們突然有一天發現,産能重新變得過剩,車企又可以重拾低庫存、将備貨财務壓力甩給供應商的好日子,就像它們在2019年之前所做的那樣。

這一天很可能在2030年之前就會來到。但在局面翻轉之前,車企仍然要忍受需求持續增加而供應增長乏力的局面。

【版權聲明】

本文系汽車人傳媒原創稿件

未經授權不得轉載

▼