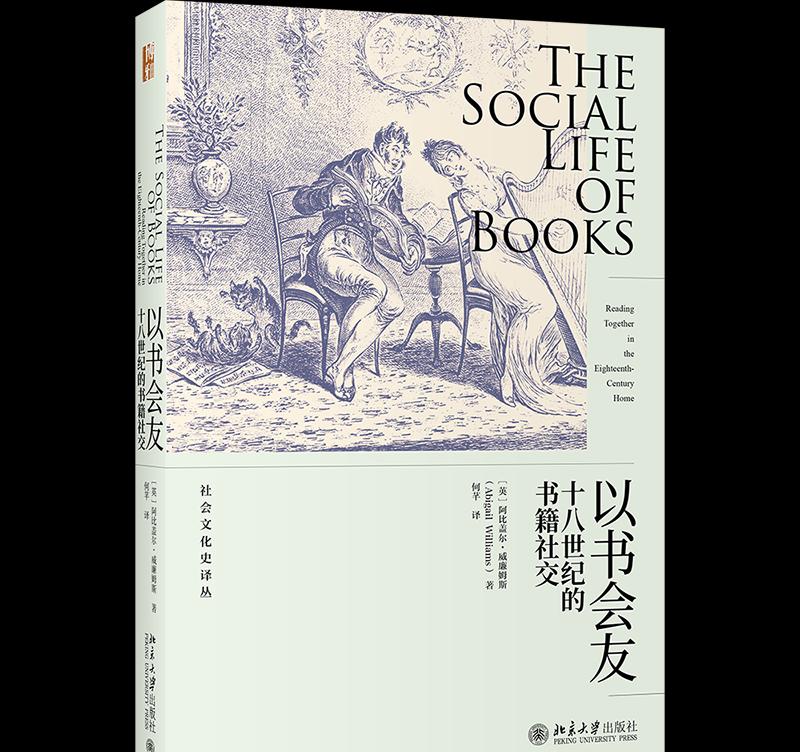

《以書會友:十八世紀的書籍社交》

[英] 阿比蓋爾·威廉姆斯 著

何芊譯

北京大學出版社

在18世紀的英國,由于印刷業的蓬勃發展,書籍成為自我提升、家庭娛樂和鄰裡社交的重要工具。本書聚焦18世紀英國中産階層的閱讀生活,關注他們如何擷取并閱讀書籍,閱讀如何影響他們的生活,以及大衆閱讀偏好與書籍出版甚至文學體裁發展間的互動。重制了18世紀的閱讀場景,進而使我們窺見當時的社會心态與文化風尚。

>>精彩試讀

家中裝點

1802年4月15日,多蘿茜和威廉·華茲華斯兄妹倆在湖區的一次随意閑行,成就了文學史上最意義非凡的一次散步。那是狂風大作的一天,他們穿越了阿爾斯沃特湖附近的山丘,強風呼嘯,水霧缥缈,山泉掩映在樹籬之中。途經高巴羅公園時,他們先是看到了幾株水仙花,繼續走着,又發現了一大叢,沿湖簇生,郁郁蔥蔥,随湖岸蔓延,與鄉道同寬。多蘿茜的日記裡寫道:

我從未見過如此美麗的水仙花,它們怒放在爬滿青苔的石塊之間,有的花冠耷拉在石頭上,仿佛是靠在枕上小憩,其餘的都在搖曳、擺動和起舞,如同是迎着湖風發出了真誠的笑聲,它們看上去如此歡快奔放,光彩奪目而又千姿百态。

兄妹兩人繼續散步,他們在一家酒館飽餐了一頓火腿和馬鈴薯。按照多蘿茜的叙述,晚餐之後,“我下樓看到威廉正坐在爐火旁。他起身走到窗前堆放的藏書前,拿出了恩菲爾德的《演說者》、一部文選以及康格裡夫某出戲劇的散卷。我們喝了一杯熱朗姆酒加水——我們把盞言歡,并為瑪麗祝禱。”

當天還有很多值得說道之處。多蘿茜的日記原文比這裡摘錄的内容更詳盡,為了解“我如行雲獨自遊”提供了基礎,這是華茲華斯兩年後寫下的傳世之作,水仙花被描繪成了在郁郁獨行中令詩人歡愉的伴侶。這或許是英國文學中最有名的一首抒情詩,它展現了浪漫派詩人對幻想與自然的讴歌。然而,除了學術界的小圈子,多蘿茜的日記并不為大衆所知。同樣令人震驚的是,詩與日記代表了兩種截然不同的文學活動。通過描寫水仙花,華茲華斯強調的是一種唯我的感受:沉溺幻想時的孤寂、專注與沉默,以及“閃現于心眼的”畫面。但這首詩背後的多蘿茜日記卻記錄了散步與偶遇水仙花之間相得益彰的樂趣,日記的結尾更是家庭内部共同的娛樂活動。在漫長的外出結束後,兄妹兩人坐在酒館的爐火邊,從書架上随便抽出幾本暢銷的詩集和戲劇,一邊啜飲朗姆酒一邊朗讀。多蘿茜在日記裡寫到自己時常對着兄長朗讀,這就是一個關于共同分享的故事。

尚·歐諾列·福拉哥納爾 ,《讀書少女》,1776

詩歌與文學是個人的自我表達方式,閱讀則成為個人靈感之來源以及對自我心靈的探索,威廉·華茲華斯與其他浪漫主義作家有力地塑造了這種對文學作品的看法。在他們之前與之後的數個世紀中,詩人、藝術家和哲人們通過強調文藝創作與知識生産中獨處的重要性,一直“在描寫着自身的孤獨”,一位曆史學家如是評價。然而,共同閱讀與文學活動在我們的文化史中扮演着同樣重要的角色。如果多看幾行多蘿茜·華茲華斯當天的日記,我們能從她描述的散步與閱讀中了解到什麼?他們的經曆究竟是共同的還是私人的?相伴讀書與個人閱讀是否一樣?這些問題不斷回響在交際閱讀的曆史中。多蘿茜的描述顯然說明,對文學作品的欣賞會受到閱讀時實際場景的影響——在這裡,康格裡夫戲劇“散卷”的價值更多在于它如何被閱讀。難忘的一日外出之後,喝着朗姆酒,有親人相伴,如此閱讀場景比書卷本身的内容更有意義。我們看到了出其不意、令人意外的選擇:華茲華斯從酒館書架上随手取下的一本書就契合當晚的主題——這并非是一項經過深思熟慮,意在增進學識的安排。讀了什麼并沒有如何去讀那麼重要。這個故事也展現了彙編文集的重要性:多蘿茜提到了另一本書,威廉·恩菲爾德的《演說者》就是當時最為流行的一本文集。這本書收錄了不少詩歌與散文,旨在提升青年人的道德水準和社交技能,但對于很多家庭來說,這本書裡有不少朗朗上口、值得一讀的節選篇章,常被用來消磨午後與晚間的家庭時光。多蘿茜的共同閱讀為我們展示了一種文學體驗,其中地點、同伴、食物、酒水與易得性都發揮着作用。

威廉·華茲華斯

交際閱讀的曆史把書籍重新放回到生活與家庭中,使我們得以完整地了解文學。其中,理發、乘坐馬車以及口吃兒童都占有一席之地。我們能夠看到,讀者的希望、選擇、限制以及顧慮如何影響了三個世紀之前書籍的意義。某些現實與文化的情境——有限的燈光、原始的眼科醫學、增多的空閑時間以及顯擺教養的欲望——都影響着書籍被使用的方式。交際閱讀也讓我們能更好地了解18世紀文學史的諸多特點。有時,相伴而讀是一種預防手段——尤其針對當時剛流行起來的散文小說,大衆普遍認為,這種文體代表了危險的興奮。随着小說這種文學載體逐漸興起,圍繞它的争論一直很激烈,小說的誘惑性也始終是争議的内容之一。奧古斯特·貝爾納·達傑希的名畫《讀〈哀綠绮思與阿伯拉書信集〉的女士》就有力地喚起了人們對小說魅惑力的印象。事實上,畫中女士可能無法代表18世紀小說的一般讀者。根據書籍史學者最近的研究,體面的中年男性更有可能是當時小說的主要閱聽人。但我們卻可以看到,在這幅畫作中,女士流露出道德松弛的神态,很可能是未受管束地閱讀小說所緻。交際閱讀能夠糾正這一點,它讓家長得以重新掌控家庭内部的閱讀生活,引導年少無知的家庭成員選擇更恰當的文學載體。

Auguste Bernard d’Agesci, Lady Reading the Letters of Heloise and Abelard, c. 1780

《讀〈哀綠绮思與阿伯拉書信集〉的女士》 (1780)

書籍會被大聲朗讀,将這一點納入考量,我們就能開始了解書籍史中的口述形态。分享式閱讀無論在書籍的物質形态上,還是書籍的接受史上,均有所展現。印刷尺寸、書籍版式以及文風類型都要按照是否便于表演的标準來考量。字型大、摘錄短、片段式的結構、充滿格言警句的段落,都是為了讓文本變得更輕便,更适合在有人做伴時朗讀。關注出版物的表演與口述性質,這讓我們得以從新角度了解18世紀讀者如何看待當時的文學作品;也迫使我們從觀衆而非讀者的角度來了解文本,就像卓越的文化史家羅伯特·達恩頓(Robert Darnton)所說,文本乃是“見不如聞”。伊麗莎白·漢密爾頓是一位年輕姑娘,她出身于18世紀80年代斯特靈郡一個缙紳家庭。在她看來,最好的散文應當是那種“無須耗盡氣力就能貫讀下去”的文章,她說出了當時的主流看法。讀者的選擇很可能為句式結構和演講方式之間的關聯所左右,但以往對18世紀文學史的研究常常忽略這一點。口述形态也會帶來不小的影響,感傷文學的暢銷也與此有關。哈麗雅特·馬蒂諾曾提過,朗讀使文字有了全新的魔力:“我記得母親和姐姐從奧佩夫人家回來時浮腫的眼袋與脆弱的心情,她們在那兒聽女主人激情澎湃地朗讀了一個晚上的《脾氣》。她們看到印刷版後,簡直難以相信這是同一個故事。”這些要素有助于我們了解18世紀文學中的某些反常現象。詹姆斯·麥克弗森的莪相詩(Ossian poetry)引發了不可複制的轟動,這是否應當歸功于深沉的吟誦與激昂的朗讀?感傷小說的風行,是否就因為它充當了18世紀社交場合中令人潸然淚下的焦點?

本書将帶你探索一個少為人知的世界,它将帶你進入中等階層和下層士紳家庭,了解他們日常如何使用書籍,如何在家中相伴朗讀。雖然教室、教堂、酒館、咖啡館以及大學都能提供朗讀之所,但是家庭卻尤為不同。家,既是公共場所又是私人宅邸,既擁有私密感又呈現了社交性。這是一處既可閑暇又能工作的地點:既能助你遁世,又能為入世做準備。重新審視家庭閱讀的繁喧世界讓我們了解,書籍如何通過多種方式将人們聯結在一起。考察家庭空間的閱讀生活,我們就能體會,虔敬、自抑、自修、無禮與社會交往之間的錯綜雜糅如何塑造了18世紀社會。人們享受的文學形式多種多樣,除了我們熟知的傳統書籍,還有從手劄到“滔滔集”這類很多我們現已不太了解,但卻流行一時的形式。除了虛構作品,人們也會選擇一些非虛構的著作,尤其是曆史和宗教類作品在家中大聲朗讀,不過教導人們如何在家閱讀的指南書,仍主要以文學作品作示例。人們從中學習如何提高朗誦技巧,如何在為大家朗誦時利用肢體語言傳遞情緒。人們抄錄并分享最愛的詩篇,朗讀流行小說裡的對白,朗誦戲劇裡感人或滑稽的片段,他們還互相借閱布道書冊,讀後一同讨論。他們使用在整個村子或家族中都傳閱過的破書殘卷,也會購買一些新近可得,供家庭使用的彙編文集。他們會在書房裡放置沙發,或是在壁爐周圍擺上書架,這些布置都令讀書成為了交往環境中的享受。

>>作者簡介

阿比蓋爾·威廉姆斯(Abigail Williams),曆史學者,牛津大學聖彼得學院教授。著有《詩歌與輝格派文學文化的創造,1681-1714》。

作者:阿比蓋爾·威廉姆斯

圖源:網絡資料圖檔

編輯:金久超