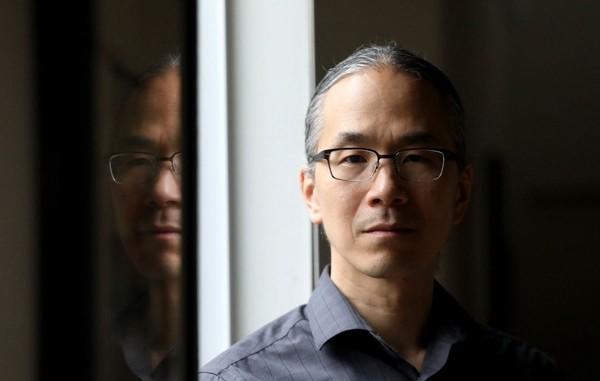

特德·姜

出生于1967年的特德·姜現在55歲了。

從1990年發表第一篇科幻小說《巴比倫塔》至今,他的寫作生涯邁入第22個年頭。他沒寫過長篇,現有的作品加起來隻有17部短篇,其中一些篇幅較長的,例如《你一生的故事》、《軟體體的生命周期》也被看作中篇。相對目前的年紀和資曆,他算是低産的作家,他不靠寫作為生,本職工作是技術寫作。他拿過四項星雲獎和四項雨果獎,這隻是他所獲獎項裡的一部分。2003年,他曾拒絕了雨果獎對他一篇小說的提名,理由是這篇小說沒有達到他想要的高度。

在網際網路上,除了這些,能找到的還有他成為作家之前的一些經曆。他的父母是華裔移民,他出生在紐約,大學學了計算機。他一直以來都是科幻小說愛好者,從高中起向雜志投稿。1989年,他參加了寫作坊,次年,一本叫《奧秘》的雜志刊登了他的處女作,也就是上文提到的《巴比倫塔》。

僅有的資料裡,能想象出來的特德·姜大概是低調沉穩的,一如他出現在公衆視野裡始終不變的形象,半框眼鏡,紮個馬尾,表情有些嚴肅。他珍視每個到來的寫作靈感,有很高的要求,隻在做好準備時出手。他最被讀者熟知的作品應該是《你一生的故事》,2016年被好萊塢導演維倫紐瓦改編成電影,片名叫《降臨》,講一個語言學家在學習外星人語言的過程中,預見自己的未來。

這篇小說寫于1998年,拿到了當年的星雲獎最佳中篇。小說開始,名叫露易絲的女人向女兒講述自己将經曆的故事,她會結婚,生下女兒,女兒去世後,她和丈夫分别開始新生活。随後,故事切回現在,一名軍人和實體學家走進露易絲的辦公室,要求她破譯一段外星人的錄音。小說就是這樣寫成的,一條線是露易絲向女兒的告白,講述她們相處時的片段;另一條線是露易絲前去跟外星人交流,學習外星人的語言。兩條線構成完整的閉環,女兒一生的故事,正是露易絲在學習這種語言時預見的,那位實體學家後來成了她的丈夫。

電影《降臨》劇照

特德·姜似乎并不鐘情龐大、炫酷、出現在讀者眼前時帶有壓倒氣勢和未來感的科幻元素。《你一生的故事》裡的外星人叫“七肢桶”,造型接近瘦長的章魚,仿佛人類尚未發現的遠古生物。他的頭部周圍有一排眼睛,能夠看見四面八方。他們通過矽制的“視鏡”與露易絲交流,用肢體在視鏡上寫下墨汁狀的圓形符号,這是他們的文字,類似中國古代書法的變體。

習慣向前看,寫字時從左到右、從上到下的我們活線上性思維裡,時間永遠向前流逝,過了今天才有明天,事物有因才有果。借七肢桶圓形的視覺文字和能看到四面八方的眼睛,特德·姜想要塑造的是一種跟人類不同的思維感覺,他們不用思考先寫什麼再寫什麼,圓形文字能同時表達他們想說的一切,正如他們睜開眼,看見前方也看見後方與左右,過去、現在與未來同時出現在他們腦海。随着露易絲逐漸掌握這種語言,她的思維方式産生了變化:“一瞥之下,過去與未來轟轟然同時并至,我的意識成為長達半個世紀的灰燼,時間未至已成灰。一瞥間五十年諸般紛纭并發眼底,我的餘生盡在其中。還有,你的一生。”為了讓讀者更好了解語言對一個人思維的改變,特德·姜在小說裡舉了個現實的例子,一個父母都是聾子的人從小到大一直用手語,當他思考時,内心的語言是變化的手勢。

特德·姜習慣在每篇小說後附一段後記,分享小說寫作的靈感來源。《你一生的故事》基于他對實體學中變分原理的喜愛,加上他曾看過的一個講主人公的妻子與乳腺癌抗争的話劇和他身邊有個朋友生孩子的經曆。這是一個理論、科幻和現實疊加的小說,很難說清科幻的成分在小說裡的比重,剝除七肢桶、視鏡、圓形文字這些為數不多的科幻元素,小說真正要講述的似乎與一個女人如何對抗癌症沒太大分别。科幻在這裡更像是一個引子,一隻打破“現實天平”平衡的手,這隻手讓露易絲看到她餘生裡女兒早逝、與丈夫分離之類的痛苦,與痛苦相伴的同樣有愛的部分,如果因為畏懼要回避這痛苦,是否有足夠的勇氣割舍愛?在這樣的人生之外會有一種更值得過的人生嗎?

特德·姜的這篇小說裡,一個人預見命運後試圖抗拒的自由意志失去了分量,露易絲明白,自己要義無反顧地投入這樣的命運,“未來的必經之路。我循路而前,滿懷喜悅,也許是滿懷痛苦”。說到底,她的人生是所有人現實人生的影子。父母知道孩子有天會離開,孩子知道有天父母會去世,許多事物在到來之時已經寫好消失的結局,我們所能做的是看着手裡未來信念的火炬,在反複握緊與松開的過程中向結局走去。

《你一生的故事》是特德·姜最被熟知的小說,大概也是最能代表他的小說。有的科幻作家雄心勃勃地想象“科幻”這門超前又帶有預言性的藝術會給人類文明帶來怎樣天翻地覆的改變時,特德·姜着眼于小而具體的事物,一對鋁制的人工肺(《呼吸》,2008);一個機器保姆(《達西的新型自動機器保姆》,2011);一面有美顔功能的審美幹擾鏡(《賞心悅目:審美幹擾鏡提案紀實》,2019)。有時他會故意回到過去,重構一段關于神話(《巴比倫塔》,1990),或者虛構19世紀,熱力學萌生前後人類如何依靠名字驅動機器(《七十二個字母》,2000)。

總之,過于新潮、前衛的東西離特德·姜的科幻世界太遠。你可以說他保守,但正是這份保守,讓我們所處的現實不必太費力,隻需跨上一小步就能跟上他筆下的世界,也正是這一小步——或者說特德·姜僅僅隻用這一小步,就足夠讓我們在認知自我和世界這件事上經曆一次強烈的情感共振。

2013年,特德·姜寫了《雙面真相》,一篇在主題和結構上與《你一生的故事》類似的短篇,繼續探讨語言對人類的影響。小說的一條線是一名記者的自述,科技發展的三十餘年裡,他的妻子離開了家,女兒長大成人,在美術館工作,她不再擁有書寫能力,取而代之的是一種能夠将内心想法轉換成文字的視網膜投影儀。與此同時,一種名叫“會憶”的能全方位記錄生活的搜尋工具誕生,引起記者的憂慮:它是否會取代一個人自然記憶?

另一條線裡,十三歲的吉金基生活在沒有文字,隻憑口語交流的土著部落,他認識了歐洲傳教士莫斯比,第一次見到書面文字。在莫斯比的邀請下,吉金基開始學習文字。

早在下筆《你一生的故事》前,特德·姜學了很多語言學的知識,構思《雙面真相》時,他讀了傳媒學者沃爾特·翁的《口國文化與書面文化》,書裡講到一些部落如何用口述的故事更改真實發生過的種族曆史,以便讓曆史更好地适應現狀。這也是吉金基學會文字後面臨的困惑,族長口述的族譜與英國人記錄在案的族譜并不一緻,已經習慣用文字思考的吉金基更相信白紙黑字,而在族長看來,現有的族譜更有利于部落的發展,至于紙上寫了什麼并不重要。

吉金基體驗的,同樣發生在調查“會憶”的記者身上。記者時常想起幼時在縫紉機上忙活的奶奶笑着看他玩玩具,這個未被記錄的瞬間讓他覺得迷人。自然記憶存在對過去的修飾,如果他通過“會憶”回顧這一幕,會不會發現它隻是再平常不過的。“鏡頭無法捕捉事件中蘊含的情感次元”,這種情感随時間流逝不斷積蓄,“會憶”會破壞這個過程,将它推倒重來。

更重要的一點是,記者覺得自然記憶幫他修複了和女兒的關系,淡化了妻子離開後的裂痕。某次檢視“會憶”,記者發現事實不是自己一直以為的——他主動諒解了女兒,而是女兒做出了讓步。特德·姜再一次将故事的落點放回人類私密的情感,同時引導我們用更客觀的方式了解一種新工具的誕生。經曆從口語到文字的疊代更新,我們習慣并熟練借“事實”處理與現實的關系,“會憶”——這種數字記憶未必會将現狀引入極端的境地,前提是要懂得怎樣利用它。特德·姜給出一個很好的參考:(數字記憶)關鍵不在于證明你是對的,而在于承認你是錯的。

特德·姜至今最長的小說是2010年的《軟體體的生命周期》,講一個小群體用二十年的時間撫養一種名叫“數位體”的人工智能。與其他科幻作品中的人工智能不一樣,數位體生來沒有行動自如的肢體和超級計算機般的大腦,自然也缺乏情感能力,他更接近沒有身體的嬰兒,需要養護者投入時間和精力去養育,故事裡的二十年恰好也是一個人從嬰兒變為成年人的大概時間。

這個故事讓人想起21世紀初風靡網際網路的QQ寵物,玩家需要喂食寵物,帶它玩,讓它上學、打工,到了一定等級寵物可以結婚生子。小說裡,從動物園離職的安娜與新同僚德雷克加入數位體的開發工作,各自擁有了數位體。虛拟世界不斷更新,高效成為主流,數位體不再被看好,他所生存的虛拟空間慢慢消失,安娜和德雷克盡力讓數位體成長下去。故事之外,QQ寵物在2018年停止營運。

虛拟成為另一種現實在今天已經不是新鮮事。小說裡,動物園沒落,虛拟形象成為一代人追捧的對象,沒有真實可感的接觸,人類的情感似乎丢失了支撐點,大多數人并不能像安娜和德裡克一樣,付出二十年去養育一個不夠真實的虛拟物。

這個故事再次說明,特德·姜是一位務實的科幻作家,他提出了人人心知肚明卻不太願意談及的現實問題,所有人都能照料一個孩子長大成人嗎?能養好一隻狗或一隻貓?用心維護一段親子、婚姻或戀愛關系?虛拟世界沒有道德和義務的限制,數位體可以随時被“挂起”,真實的世界不是這樣的,維護一段關系,付出長久的情感往往困難得多,放棄的代價更大。隻有在現實世界,大多數人才有機會成為故事裡的安娜或德裡克。

讀特德·姜的感受便是這樣,站在領先現實一小步的地方重新認識一切。他不是為某種不得已的緊迫感匆匆動筆的作家,他那如簡筆畫一樣簡單幹淨的文字,與其所描繪的靜默的世界妥帖地融合在一起。如果你細細看,會發現一些均勻的孔洞,那是容許現實流出的地方。