整理 | 王啟隆

出品 | CSDN(ID:CSDNnews)

透過「曆史上的今天」,從過去看未來,從現在亦可以改變未來。

今天是 2022 年 2 月 4 日,在 3 年前的今天,獨立電子遊戲開發商 Respawn Entertainment 釋出了遊戲《Apex 英雄》(Apex Legends),由全球著名的互動娛樂軟體公司 EA 發行。遊戲釋出後,獲得了玩家的積極評價。釋出 8 小時後,玩家數達到 100 萬;24 小時後,玩家數達到 250 萬;2021 年 4 月,遊戲玩家已達一億。而在電子遊戲史上,還有一部同樣由 EA 發行的作品在今天誕生,它就是遊戲史上曾經最暢銷的電腦遊戲,《模拟人生》(The Sims)。

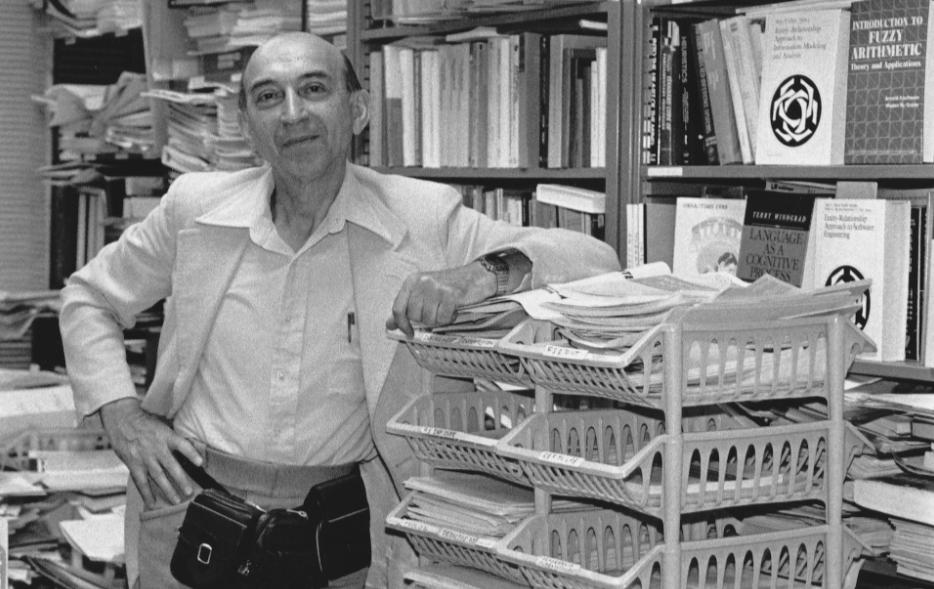

1921 年 2 月 4 日:人工智能模糊理論先驅 Lotfali Zadeh 出生

圖源:維基百科

盧特菲·阿利亞斯卡·澤德(Lotfi Aliasker Zadeh)出生于1921 年 2 月 4 日,是一位美國邏輯學家和數學家。盧特菲出生于阿塞拜疆的首都巴庫,于 1965 年建立了模糊集和模糊邏輯,主要研究模糊邏輯的應用。1991 年他又引進軟計算的概念。1996 年提出用單字及知覺計算。後來的研究重點是軟計算在自然語言處理的應用和語言的語義計算。

盧特菲有阿塞拜疆籍的父親和俄羅斯籍的母親,并于伊朗長大,1944 年搬往美國。他是美國加州大學柏克萊分校研究院教授及柏克萊軟計算研究所主任。他早年對傳統的控制論有很大的貢獻,包括線性系統理論和 z-變換。自 1965 年發表了第一篇關于模糊集的文章到現在,他一直緻力于發展和推廣模糊邏輯。

盧特菲于 2017 年 9 月 6 日在加利福尼亞州伯克利的家中去世,享年 96 歲。2017 年 9 月 29 日,他被自己出生的城市阿塞拜疆巴庫安葬在“榮譽勳章巷道”。在他去世前一個月,德黑蘭大學釋出了一份關于盧特菲已經死亡的錯誤報告,但幾天後又撤回了該報告。根據 Google Scholar 的資料,截至 2021 年 11 月,盧特菲的論文在學術著作中至少被引用了 269091 次,影響力極大。2021 年 11 月 30 日,谷歌為盧特菲制作了一款谷歌塗鴉。

資料來源:維基百科

1943 年 2 月 4 日:Unix 之父 Ken Thompson 出生

1943 年 2 月 4 日。肯尼斯·湯普遜(Kenneth Lane Thompson)出生,他是一位美國計算機科學家和工程師,黑客文化圈通常稱他為“ken”。在貝爾實驗室工作期間,湯普遜設計和實作了 Unix 作業系統;他創造了 C 語言的前身——B 語言,并且他還是 Plan 9 作業系統的創造者和開發者之一。他與丹尼斯·裡奇一起獲得了 1983 年圖靈獎。2006 年,湯普遜進入 Google 公司工作,與他人共同設計了 Go 語言;此外,肯·湯普遜還參與過正規表達式和 UTF-8 編碼的設計,改進了文本編輯器 QED,創造了 ed 編輯器。他曾制造過專門用于下國際象棋的電腦“Belle”,建立了殘局資料庫。

肯·湯普遜在美國的新奧爾良出生。有人曾問他如何學會了程式設計,他表示自己隻是因為對邏輯着迷,即使在國小時,他也會研究二進制算術問題。1960 年,肯·湯普遜就讀于加州大學柏克萊分校,主修電氣工程,1966 年擷取了電子工程碩士學位。他的導師是美國數學家、計算機科學家埃爾溫·伯利坎普(Elwyn Berlekamp)。1966 年,肯·湯普遜加入貝爾實驗室。他參與了貝爾實驗室與麻省理工學院以及通用電氣公司聯合開發的 Multics 系統項目。

後來,貝爾實驗室撤出了 Multics 計劃;于是湯普遜和丹尼斯·裡奇帶領一些貝爾實驗室的成員在 PDP-7 計算機上面進行開發工作,實作了檔案系統、程序、裝置檔案、指令行解釋器和一些小的工具程式等。1970 年,在布萊恩·柯林漢的建議下,這個系統最終被命名為“Unix”,與“Multics”的名字相對應。在完成 Unix 系統開發的基本工作之後,湯普遜覺得 Unix 系統需要一個系統級的程式設計語言,于是創造了 B 語言。後來裡奇在 B 語言的基礎上創造了 C 語言。

進入 70 年代後,肯·湯普遜和丹尼斯·裡奇繼續合作開發 Unix 作業系統。他們二人在 Research Unix 的開發方面非常有影響力,以至于道格拉斯·麥克羅伊後來寫道:“你可以安心地在幾乎所有的貢獻後面都加上丹尼斯·裡奇和肯·湯普遜的名字。”在 2011 年的一次采訪中,湯普遜說,Unix 的第一個版本是他寫的,之後裡奇開始提倡這款系統,并且幫助進行開發。Unix 系統的開發也促進了 C 語言的發展。用肯·湯普遜的原話來說,C 語言“随着 Unix 系統的一次重寫而發展,就這樣,它成為了系統程式設計的完美選擇。”

2000 年下半年,湯普遜離開了待了近 40 年的貝爾實驗室,進入美國的 Entrisphere 公司工作。他于 2006 年辭職并加入 Google 公司。之後他與羅勃·派克和羅伯特·格瑞史莫(Robert Griesemer)二人共同設計了 Go 語言。在講述自己的開發過程時,他說他們三人都是從零開始的。出于對 C++的厭惡,三個人共同讨論了語言的每一項特性,解決了其他語言中存在的缺點。在 2009 年的一次采訪中,湯普遜表示自己如今在使用基于 Linux 的作業系統。

資料來源:維基百科、百度百科

2000 年 2 月 4 日:EA 釋出了曆史上曾經最暢銷的 PC 遊戲《模拟人生》

《模拟人生》(The Sims)是由遊戲公司 Maxis 開發,全球著名的互動娛樂軟體公司 Electronic Arts(EA)發行的一系列生活模拟電子遊戲。該系列已在全球售出近 2 億份,是有史以來最暢銷的視訊遊戲系列之一。模拟人生系列中的遊戲主要是沙盒遊戲,因為它們沒有任何明确的目标。玩家建立名為“The Sims”的虛拟人,将他們放置在房屋中,幫助引導他們的情緒并滿足他們的欲望。玩家可以将他們的模拟人生放在預制房屋中,也可以自己建造。該系列中的每個後續資料片和遊戲都增強了玩家可以使用他們的模拟人生做的事情。

遊戲主創設計師威爾·萊特(Will Wright)在 1991 年的奧克蘭大火中失去了自己的家園,他随後開始重建自己的生活。這件事使他受到啟發,而計劃開發一個“虛拟的娃娃小屋”。在更換他的房屋、家具和家庭财産的過程中,他開始考慮将這個經曆轉換為遊戲。當威爾·萊特帶着自己的創意來到 Maxis 的董事會時,他們對這款遊戲的成功表示懷疑,并且拒絕為萊特提供任何支援或資助。而當 EA 于 1997 年收購 Maxis 之後,EA 的董事會顯然對萊特的計劃更加信服。由于《模拟城市》的成功,這讓 EA 意識到開發模拟系列遊戲的盈利前景。

威爾·萊特曾經指出,模拟人生系列遊戲其實是對美國消費文化的諷刺。在開發模拟人生系列遊戲時,威爾·萊特借鑒了 1977 年出版的建築與城市設計類書籍《模式語言》(A Pattern Language)、美國心理學家亞伯拉罕·馬斯洛在 1943 年發表的論文《人類動機的理論》(A Theory of Human Motivation),以及查爾斯·漢普頓-特納的《思維地圖》(Maps of the Mind)來建構遊戲中的人工智能。

模拟人生系列的成功使得其多項成績被吉尼斯世界紀錄授予認證,其中就包括截至 2017 年的“視訊遊戲系列最多資料片擁有者(Most Expansion Packs for a Videogame Series)”及“最暢銷電腦遊戲系列(Best Selling PC Game Series)”。截至 2019 年 10 月,模拟人生系列所有遊戲的累計總銷售額超過了 50 億美元,這部作品激發了許多創作者的靈感,使得全世界的玩家從此對生活模拟遊戲樂此不疲。

資料來源:維基百科、百度百科、EA 官網

2004 年 2 月 4 日:Facebook 上線

圖源:CSDN 下載下傳自東方 IC

Facebook 是 Meta Platforms 旗下的美國線上社交媒體和社交網絡服務。2004 年,馬克·紮克伯格與哈佛學院的同學和室友愛德華多·薩維林、安德魯·麥科勒姆、達斯汀·莫斯科維茨和克裡斯·休斯共同創立了它。會員資格最初僅限于哈佛學生,逐漸擴充到其他北美大學,自 2006 年以來,任何 13 歲以上的人都可以加入。截至 2020 年,Facebook 聲稱每月有 28 億活躍使用者,在全球網際網路使用量中排名第七。它是 2010 年代下載下傳次數最多的移動應用程式。

使用者可以從具有網際網路連接配接的裝置通路 Facebook,例如個人電腦、平闆電腦和智能手機。注冊後,使用者可以建立個人資料,顯示有關自己的資訊。他們可以釋出文本、照片和多媒體,這些内容與任何其他同意成為他們“朋友”的使用者共享,或者通過不同的隐私設定公開。使用者還可以通過 Facebook Messenger 直接互相交流,加入共同興趣小組,并接收有關其 Facebook 朋友活動和他們關注的頁面的通知。Facebook 尚未有正式統一的中文譯名,正式名稱多以原文 Facebook 為主(或簡稱 FB),不過 Facebook 偶爾會使用“臉書人周年紀念日”這個名稱來紀念使用者加入 Facebook 的日子,使用者如在當天登入 Facebook,就有機會看到由 Facebook 發出的“臉書人周年紀念日”慶祝片段。在中國,多數新聞媒體會直接稱其為 Facebook。

Facebook 原名 thefacebook,剛開始是一個校内網站,注冊成員僅限哈佛大學學生,後來擴大到常春藤聯盟的其他高校。再後來,thefacebook 改名為 Facebook,并快速占領歐美各大高校。目前,Facebook 已發展為全球最大的社交網絡服務及社會化媒體網站。網際網路終結了孤立服務,開辟了一個新世界,但它不是一個單一的社群。MySpace 和 Friendster 等基于網絡的新服務不斷湧現,它們都強烈地意識到,誰能成功地創造出那種社群感,誰就能赢得巨大的機遇。其中最成功的是 Facebook。Facebook 建立于 2004 年,不到 10 年,其社群成員的人數就超過了 2000 年的上網人數,無論如今是何等光景,它确實曾改變了一個時代。

資料來源:維基百科、百度百科、《矽谷之火》

2014 年 2 月 4 日:Satya Nadella 接任微軟 CEO

薩提亞·納德拉(Satya Nadella)生于 1967 年 1 月 6 日,在 1992 年加入微軟之前,納德拉曾在太陽微系統公司(Sun Microsystems)擔任技術人員,最後成為了微軟企業暨雲計算部門負責人,在微軟線上研究與開發部門和微軟商業部擔任副總裁一職。他因幫助将 Microsoft 的資料庫、Windows Server 和開發人員工具引入其 Azure 雲而受到贊譽。雲服務的收入從他 2011 年上任時的 166 億美元增長到 2013 年 6 月的 203 億美元。

2014 年 2 月 4 日,納德拉被宣布為微軟新任 CEO,是公司曆史上繼比爾·蓋茨和史蒂夫·鮑爾默之後的第三位 CEO。納德拉大改微軟的企業文化,在微軟任職期間一直強調與競争對手合作,包括蘋果公司、Salesforce、IBM 和 Dropbox。與之前微軟反對 Linux 作業系統的運動相比,納德拉宣稱“微軟愛 Linux”,并讓微軟于 2016 年作為白金會員加入了 Linux 基金會。在 Salesforce 的年度營銷會議現場上,納德拉掏出了一部 iPhone,并在衆目睽睽之下宣稱這是一部“iPhone Pro”,因為裡面安裝了微軟的所有軟體和應用程式。微軟和蘋果分庭抗禮了将近 40 年,以至于人們忘記了兩者自 1982 年以來一直在為 Mac 開發軟體。

在納德拉的上司下,微軟修改了其使命宣言,以“使地球上的每一個人和每一個組織都能取得更大的成就”。他通過強調同理心、協作和“成長心态”在微軟精心策劃了文化轉變。他将微軟的企業文化轉變為一種強調持續學習和成長的企業文化。除了企業文化的改變,微軟也經曆了一次大洗牌,管理層盡數變動,兩位執行副總裁托尼·貝茨(Tony Bates)和塔米·雷勒(Tami Reller)離職。在風雲變幻的科技世界,以平和為道的納德拉猶如《三國演義》中的劉備,自他成為 CEO 以來,微軟先後收購 Mojang 和 Github,股價到 2018 年 9 月增長了兩倍,年增長率達到 27%,可以說,納德拉用獨特的親和力重塑了微軟。

《新程式員003》正式上市,50餘位技術專家共同創作,雲原生和數字化的開發者們的一本技術精選圖書。内容既有發展趨勢及方法論結構,華為、阿裡、位元組跳動、網易、快手、微軟、亞馬遜、英特爾、西門子、施耐德等30多家知名公司雲原生和數字化一手實戰經驗!