文/馮海濤 山水畫/劉炳新

中國畫的核心,是表現作者的情感和認識。如果畫面隻是機械的物象形态,或者邏輯内的圖形,哪麼中國畫的藝術身份将不再成立。意到,是畫面情感以及認識産生的條件,是以中國畫的畫面在形态上很容易被認為沒有畫完。可是意識上确實給人有無窮無盡的想象空間。

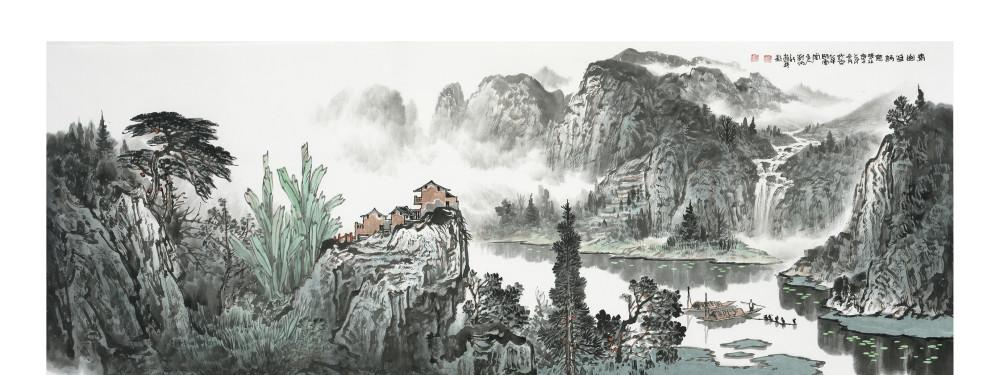

劉炳新山水畫作品欣賞

看得懂,看不懂,不是衡量藝術的标準,因為審美不是平等的,也不是統一的。以形似與不似來議定為看得懂,看不懂的概念,也是不對的。因為中國畫的藝術呈現和表達的思想,不是以似與不似而定,而是因為表達的思想所需要的。同樣一幅畫,有的群體可以看得懂,有的群體模棱兩可,有的群體因為看不懂,會直接認為是瞎胡鬧。但是這幅畫是藝術品嗎?也是,也不是。看懂的認為其是藝術品;看不懂的人認為其不是藝術品;模棱兩可的那就是随風倒了,因為他們無法肯定,也就無法認定其是否是藝術品。當然也會有反的效果,就是看懂的認為其不是藝術品;看不懂的反而認為其是藝術品。這也符合了哲學的沖突定律。

形态的認知,是人類視覺的選擇,但是藝術的表現不僅是視覺的簡單認識。當然這是指的廣域範圍,因為在特定的群體中,視覺的第一選擇就是本真的藝術。但是,他們的第一視覺卻不是因為形态的認知。而是因為其能一眼就發現畫面中流露的情感和畫家思想的表達。畫面的看得懂與看不懂,在于是誰,而不是一個群體或者是個人的表現。以形态似與不似作為看懂、看不懂為衡量标準的,基本可以确定其是不懂藝術的。是以藝術的美,不是簡單的“美”的定義,而是有特殊的設定。

藝術是服務于社會的,藝術是需要人人皆懂的論調是錯誤的,因為藝術發展為生産力,或者是适應普通審美時,其已不再是藝術,而是産品或者工藝品。藝術服務社會不假,但是其盡到的責任是引導或者上司社會審美進步的,而不是成為當下人人皆懂的“美”。

畫家 劉炳新

劉炳新:原名(劉丙新)号豫石,師雲堂主人。1968年生于河南省柘城縣,自幼受名家指導學習中國傳統畫技法,習畫三十餘年,先後師承劉表洪,賈又福諸先生,主攻山水。現為河南省名家書畫藝術研究學會客座教授,閩商書畫院名譽院長,北京八月畫會常務理事,中央美術學院賈又福工作室畫家,肖大平國展創作院導師,中國民族文化藝術研究院畫家,中國青年美術家協會會員。