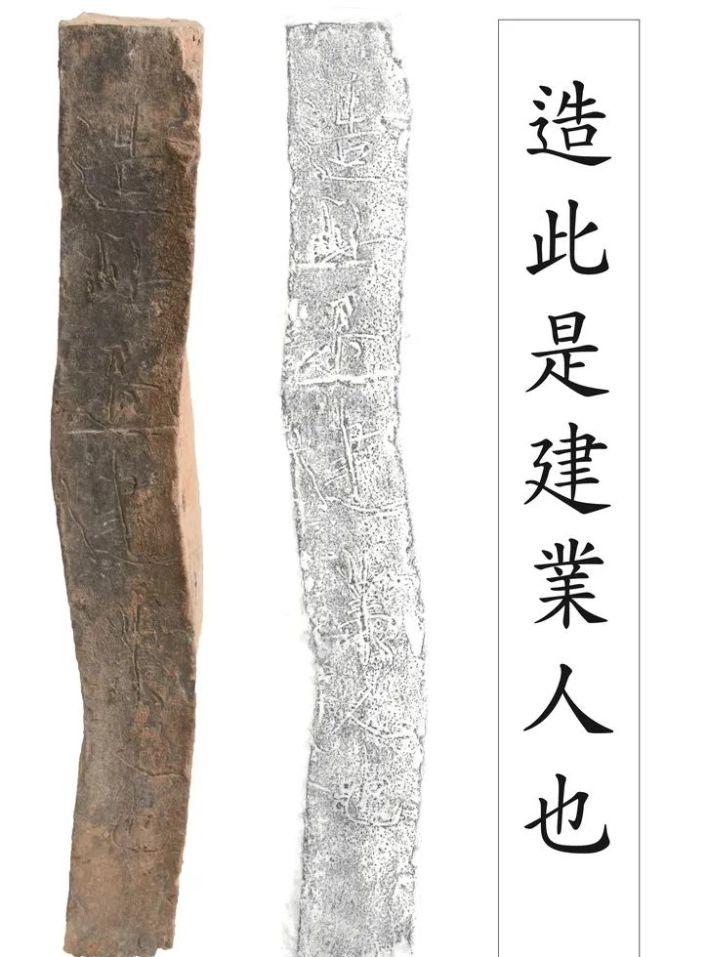

南韓王陵出土的墓磚,刻有漢字

南韓王陵出土的墓磚

出土中國造墓磚的陵墓

海外網1月27日援引韓聯社報道,南韓國立扶餘文物研究所當日表示,去年(2021年)在忠清南道公州武甯王陵附近出土的墓磚,确認是由中國古代工匠制造。武甯王陵建于百濟時期,距今約有1500年曆史。

研究所表示,相關磚塊位于陵墓入口處,有蓮花紋,側面刻七個漢字——“造此是建業人也”。建業是南京的古稱。研究所強調,這意味着造磚工匠來自中國。

南韓公州教育大學教授李炳鎬(音譯)表示,從墓磚上發現“建業”可見,當時百濟和中國有過交流。而從字型來看,可能系中國人刻寫。但建業人是參與磚石建造,還是參與整個石墓建造,尚難下結論。

擴充:

通過武甯王陵看百濟時期的中韓文化交流

劉瑤(甘肅省博物館,甘肅 蘭州 730000)

原載《文物鑒定與鑒賞》 2019年第16期

摘 要:南韓百濟武甯王陵的發現對探究當時中韓兩國之間的關系及文化交流幫助頗豐。文章首先介紹了武甯王陵的基本概況及背景知識,再通過王陵墓葬形制及出土的鎮墓獸全面研究武甯王陵中的中國文化元素,最後結合曆史文獻說明中國六朝與百濟的關系及文化交流,分析其淵源及異同。

關鍵詞:百濟;武甯王陵;中韓文化交流

1 百濟王朝

百濟(前18—660年)位于北韓半島西南部,起源于中國東北古老民族之一的扶餘族,中國史書中稱諸代王為“扶餘某”,簡稱“餘某”,《梁書》中記載武甯王為“餘隆”。百濟朝曆經三次遷都,其發展階段以都城的名稱劃分,可分為漢城時代(前18—475年)、雄津時代(475—538年)及泗洩時代(538—660年)。公元475年,高句麗長壽王攻陷百濟都城漢城,百濟文周王被迫放棄漢江流域,遷都錦江流域的雄津(現南韓公州)[1]。雄津時期,百濟共傳五代,武甯王即第四代百濟王。武甯王即位後,在内平定内亂維護王權,大力發展農業經濟;在外積極派遣出使南朝,借鑒吸收南朝文化,結盟新羅對抗高句麗,諸多舉措恢複了百濟國力,其獨具特色的本土民族文化開始蓬勃發展[2]。

2 武甯王陵

武甯王是南韓百濟時期第二十五代王,生于公元462年,501年即位,公元523年薨逝,谥号“武甯”。公元525年,葬于雄津,即現今南韓忠清南道公州邑西北約1千米的宋山裡[3]。武甯王陵為一座南北走向帶甬道的大型磚築單室墓,是武甯王與王妃的合葬墓。墓内随葬品種類繁多,琳琅滿目,包括各類裝飾品、瓷器、木質器等,這些出土文物兼具百濟文化特色及濃郁的南朝文化色彩。它的發現為人們研究3~6世紀百濟與中國南朝政治、文化、物質的交流提供了極為豐富的史料。

2.1 王陵選址

武甯王陵位于公州市西北約l千米處丘陵地帶的宋山裡古墓群之中,在原百濟都城雄津西北隅外,與東晉南朝時期帝陵的選址位置相似。同時期,大陸東晉帝陵的雞籠山陵區、鐘山陵區分别位于都城西北隅和東北隅約l千米處;南朝劉宋的鐘山陵區也位于都城的近郊;齊梁時期諸多宗室王侯俱葬在都城近郊。

近年來,考古發掘證明,受風水觀念的影響,“六朝墓葬大多位于都城附近,朝向依山勢而定,或在山麓,或在山腰,俱背依山崗,面朝平原”[4]。風水相墓術法源于漢代,六朝時期更為盛行,統治者尤為迷信風水,笃信墓址與家族盛衰和王朝興亡相系[5]。除此之外,包括武甯王陵在内的諸多宋山裡古墓群中的陵墓多聚族而葬,以主墓為中心,遵照與墓主血緣關系的親疏遠近、長幼尊卑依次向外安排墓地。這種墓葬方法與六朝陵墓一樣,展現了東漢以來的封建宗法關系,說明雄津期的百濟王室很大程度上遵從并吸收了南朝的禮制和文化。

2.2 墓葬形制

據考古調查研究,建康地區(南京六朝時的名稱)東晉、南朝墓葬的砌築方法以三順一丁最為常見,少數采用四順一丁、五順一丁等。形制都是甬道為“凸”字形的單室券頂磚築墓,甬道設一道或二道石門。東晉晚期以後開始盛行棺床,棺床前設石祭台,底設石棺座且一般不接連後壁。墓室側壁和後壁外弧,時代越晚弧度越大。西晉東晉更疊之期開始盛行直棱假窗和燈龛。

武甯王陵由封土牆、擋土牆、甬道和墓室組成。玄宮皆用石磚砌築,甬道門外側貼築一道門券,門券内重用四順一丁方法砌築,外重用三層側立磚環砌,内外門券之間封嵌一層封門牆,下部以三順一丁方法砌築,上部用順磚平砌。門券上部及兩側砌築擋土牆,皆用順磚平砌(圖1)。這些墓葬形制皆類似于同時代大陸東晉、南朝墓制,但其形制特點卻悖于所處時代:王陵的甬道正對墓室前部中區,甬道僅設一道木門;棺床砌築在墓室後部,無石棺座且與後壁相接;墓室側壁和後壁基本直立并5個直棱假窗,上置桃形燈龛。類似于東晉後期—劉宋中前期的大中型墓葬,卻較同時期健康地區的南朝墓葬有一定的延緩性,“這種遲緩性可能與此墓的造磚匠師和築墓匠師屬于不同的工藝傳統有關”[6]。

2.3 墓葬等級

此墓為南北向的磚室墓,自南至北由墓道、甬道和墓室構成。墓道作斜坡狀,長9.3米。甬道和墓室俱用磚砌出券頂,甬道長2.9米,寬1.04米,高1.45米;墓室長4.2米,寬2.72米,墓室高度從棺床算起為2.93米。東、西兩壁各有兩個小龛,北壁有一個小龛。墓底有磚砌排水溝,墓上為直徑約20米的圓形墳丘。墓磚有長方形和楔形兩種,甬道内置墓志兩方,墓志的後面立一石鎮墓獸。此墓的規格類似于南朝諸多大中型墓葬,而聚族而葬的方式也盛行于東晉南朝世家大族。據《梁書·諸夷傳·百濟》記載,梁普通二年(521)十二月,武甯王被梁武帝诏封為“使持節、都督百濟諸軍事、甯東大将軍、百濟王”。按東晉、南朝官制,百濟武甯王地位足可比拟南朝的進階士族貴族,其墓葬形式除在一定程度上借鑒南朝宗室王侯陵墓外,形制規模基本與南朝授予的官爵職位一緻,應當是完全遵守了南朝的等級制度(表1)。

2.4 鎮墓獸

武甯王陵出土的鎮墓獸似豬(圖2),長47.3厘米,寬30厘米,口鼻肥短,臀部圓鼓,四肢粗壯,背上橫列鬃毛4根,身體兩側前胸至前腿處裝飾有卷曲的翼,後腹至後臀有浮雕。卷毛狀裝飾,前額開孔,插有樹枝形鐵制獨角。從形制來看,此鎮墓獸出土于墓内,與南朝梁、西魏北周的鎮墓獸相似之處頗多[7]。日本學者吉村苣子認為,武甯王陵鎮墓獸是模仿南朝鎮墓獸而制,屬東漢以來流行的獨角鎮墓獸譜系[8]。武甯王陵鎮墓獸為豬形,類似于南朝的豬形或鳄形鎮墓獸;武甯王陵鎮墓獸在出土時後腿斷折,而目前出土的南朝鎮墓獸皆為一條後腿斷折;武甯王陵鎮墓獸腹側圖案與南朝帝王陵墓神道的石獸圖案相似。以上皆說明武甯王陵鎮墓獸與南朝鎮墓獸密不可分的相似之處。

南朝鎮墓獸分為地上、地下兩類。地上鎮墓獸可追溯至漢朝,彼時盛行厚葬,墳丘外建祠堂,置石獸、碑銘。至魏晉時,明令禁止于地上建立祠堂、石獸和碑銘,出現了地下鎮墓獸和墓志。至南朝時,仿效漢朝于帝陵和王侯墓前配置麒麟和辟邪這類非現實鎮墓獸,且均作四足行走形。四足步行形鎮墓獸在西漢時起源于甘肅地區,後傳入西安、洛陽。自西晉至東晉再到南朝,由最初的非現實動物變為豬形、鳄形等四足行走形鎮墓獸,并出現了多角。地上鎮墓獸一般置于帝陵和王侯墓前神道入口處,颚下垂須、有雙翼、頭帶角、口大張。南朝宋之後的地上鎮墓獸均成對配置,且帝陵前鎮墓獸有角,王侯墓前鎮墓獸無角。武甯王陵鎮墓獸有獨角,是以它是按照帝陵葬制設定的,不同于一般墓葬的鎮墓獸。

地下鎮墓獸出土數量較少,分為陶、石兩種材質,均為四足行走形姿态,石質殘損嚴重,陶質儲存相對完整。從形制來看,造型有犀形和鳄形等。犀形頭有獨角,背有4根鬃毛,脊部有肉瘤飾;鳄形自頭部到尾部飾有背鳍。武甯王陵鎮墓獸出土于地下,繼承了大陸北方漢族的墓葬制度及風俗傳統,屬于南朝地下鎮墓獸這一脈系,源于西漢時期西北地區的四足步行形鎮墓獸。

表1 六朝帝王陵寝規格

注:表格中的問号表示不确定是不是這個人

圖1 武甯王陵門券、擋土牆

圖2 武甯王陵出土鎮墓獸

圖3 東晉南朝與海東諸國的海上交往路線圖

3 百濟時期中韓文化的交流

漢末、東晉之初,大批中原人士南遷,華夏文化由黃河流域傳至長江流域繼續發揚光大,東晉南朝文化應運而生,其博大精深、豐富多彩的特色吸引着同時代的東亞諸國。彼時百濟與中國南朝的外交關系和文化交流已至巅峰,密切的文化交流和人員往來促使雙方的文化親近感不斷升華,雙方的關系持續穩定地發展。百濟積極地引進南朝先進的天文曆法、文學、經學、佛學、繪畫、書法、造船、紡織技術等,大力推動了百濟社會政治、經濟、文化、生活的發展,雙方通過冊封、吊唁、通使朝貢、互贈方物等方式來往頻繁。

百濟文化更起着銜接南朝文化和東亞諸國文化的中介作用,它将南朝的典籍、文化、物品吸收至本朝,又将之間接傳往東亞諸國。《宋書》《梁書》《魏書》《周書》《南史》《北史》《隋書》《舊唐書》《新唐書》,以及《通典》《唐會要》《太平禦覽》《冊府元龜》等書中對百濟的曆史、文化、藝術、社會多有記載,内容廣泛而豐富。《南史》中記載:“魏時,北韓以東馬韓、辰韓之屬,世通中國。”《北史》亦記載百濟“始立國于帶方”[9]。

東晉南朝,佛教發展空前繁盛,《三國史記·百濟本紀·第二》載:“枕流王元年九月,胡僧摩羅難陀自晉至,王迎之緻宮内禮敬焉,佛法始于此。”自此佛教在百濟開始廣為傳播,并成為國教。《隋書》卷八一《百濟傳》載:“(百濟)行宋《元嘉曆》,以建寅月為歲首;婚娶之禮,略同于華。”[10]

武甯王統治時期,百濟與南朝往來頻繁,原因有二:其一,百濟至南朝可經海路,當時的海上交通頗為發達,由百濟經長江口或錢塘江口至南朝較為暢通(圖3);其二,當時百濟國内局勢不安,又受到高句麗南侵的巨大威脅,為維護自身的安全,百濟多次遣使中國南朝,以求聯盟共同對抗高句麗,南朝雖不能給百濟提供軍事幫助,但通過二者的交往卻可牽制高句麗和北朝。是以,二者的頻繁往來即為各取所需。自南朝輸入的先進文化成為百濟統治者的政治需要,更是百濟王室貴族等級及财富的象征。百濟王室依靠來自南朝的強大力量和先進文化保護王權的穩定和統治的合法性。

通過研究武甯王陵的中國元素發現,武甯王陵從建築形制到墓内随葬品,無不彰顯着當時南朝的文化色彩,反映了南朝文化對百濟的重要影響。百濟從南朝引進了先進的文化、技術,政治、禮法制度及社會風俗,大力推動了百濟社會政治、經濟和文化生活的發展。大量輸入南朝的先進文化促使百濟在同時代的東亞諸國迅速發展,推動其進一步融入東北亞漢文化圈,并成為南朝文化在東亞地區的重要橋梁。

參考文獻

[1](梁)沈約.宋書:卷97:倭國傳[M].北京:中華書局,1974.

[2]郭沫若.中國史稿(第3冊)[M].北京:人民出版社,1979.

[3]賈梅仙.北韓南部武甯王陵簡介[M]//中國社會科學院考古研究所.考古學參考資料(第六輯).北京:文物出版社,1983.

[4]李蔚然.論南京地區六朝墓的葬地選擇和排葬方法[J].考古,1983(4):343-346.

[5](清)趙翼.廿二史劄記校證(訂補本):卷八:晉書:相墓[M].王樹民,校.北京:中華書局,1984.

[6]王志高.百濟武甯王陵形制結構的考察[J].東亞考古論壇,忠清文化财研究院出版,2005.

[7]齊東方.武甯王墓與南朝梁墓[C]//武甯王陵與東亞細亞文化論文集,2001.

[8]吉村苣子,劉振東.中國墓葬中獨角類鎮墓獸的譜系[J].考古與文物,2007(2):99-112.

[9]丁利民.百濟武甯王陵中的南朝文化因素研究[D].南京:南京師範大學,2007:22-26.

[10]壬立達.新羅、高句麗、百濟“三國并立”時期内北韓經濟、文化的發展及其在溝通中日文化上所起的作用[J].史學月刊,1957(10):23-26.

【作者簡介】劉瑤(1981—),女,碩士,文博館員,主要研究方向:文物與博物館學。