一九五六年二月三日,七十六歲的曆史學家柳诒徵病逝于上海南昌路三百五十六号寓中,一代文史大家人生落幕。友人李思純曾這樣評價柳诒徵:“文章季世真知價,志業劬堂始《孝經》。”柳诒徵是中國史學由傳統步入現代的關鍵人物,同時他也是學衡派的靈魂人物。

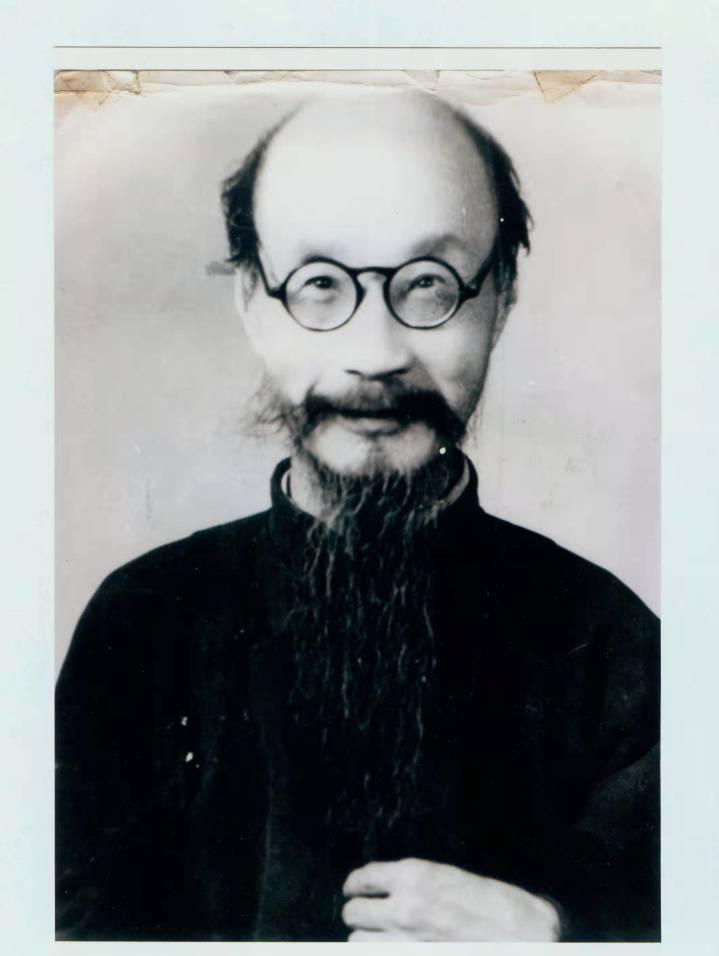

柳诒徵

五四運動爆發那年的秋季,南京高等師範學校國文史地部迎來三十六位學生,時稱國文史地部第三班,柳诒徵為該班同學開設《中國文化史》《東亞各國史》,是授課最久、教學最投入的教師。一時,青年學人缪鳳林、張其昀、陳訓慈、景昌極、胡煥庸、向達、王庸、範希曾、徐震堮等皆是這一班的學生,他們發起成立史地研究會,又多為《學衡》撰稿,成為學衡派和南高學人的中堅力量。就在這一屆學生畢業之際,東南大學爆發易長風波,柳诒徵為擁護校長郭秉文的教師與學生所排抵,離開東大。為此他寫下一首長詩《白門行》,記述從光緒年間以來其在南京學界的見聞。在述及南高、東南學人之盛,尤其是《學衡》雜志及《史地學報》編纂始末時,柳诒徵寫下了以下詩句:

……

縱論往轍及江鄉,師範峥嵘構講堂。

高節疇欽清道士,盛名轉屬郭汾陽。

一時才俊如雲集,大學分科号更新。

梅(光迪)吳(宓)文藝振金聲,缪(鳳林)景(昌極)風标森玉立。

談天博士竺法蘭(竺可桢),楊雲(楊铨)清辯如翻瀾。

張(其昀)陳(訓慈)矻矻鈎史籍,胡(先骕)邵(潭秋)眇眇張詩壇。

梵夾旁參五天竺,秦書近括三神山。

蹴踏杜威跨羅素,呵叱楊墨申孔顔。

萬言立就走四裔,百寶麕聚無一難(此述《學衡》及《史地學報》)。

光緒二十七年(1901)橫山鄉人陳善餘(字慶年)薦柳诒徵于缪荃孫,任職江楚編譯局,其後柳氏任教兩江師範學堂、南京高等師範學校、國立東南大學。北伐勝利後,任第四中山大學(中央大學)籌備委員、國學圖書館館長。抗戰期間又曾在重慶任中央大學曆史研究所導師,受聘為教育部部聘教授。大半生的時光在南京任課教學,從事圖書館事業。尤其是在南高師、東南教書的十年,樹蘭滋蕙,最号得士,一時柳門成蔭,桃李芬芳。

二十世紀上半葉的五十年間,風雲變幻、山河鼎沸、陵谷滄桑,柳诒徵目睹滿清帝制覆滅、北洋政府垮台、日本侵華、國民黨政權的敗亡;更以切膚之感,經曆文化形态的劇烈轉變,中國固有經史學術體系崩解淪滅。他曾寫下“真成建武到黃初,史迹紛纭筆懶書。郿塢芒山煨燼例,纖兒撞破好家居”這樣沉痛的詩篇。金陵一夢,恍如隔世。

一、“舊學”與“新知”——近代史學的關鍵人物

柳诒徵是傳統史學走向現代史學的關鍵學者,他有着清朝廪貢的功名,受的是傳統的經史訓練。在近代學術譜系之中,柳诒徵常被歸于守舊一派,或美其名曰“文化保守主義”,胡适等以之與張爾田等為一類人物。盡管錢穆、張其昀都視柳诒徵為東南學風的中流砥柱,然而這種形象往往是以新學術的對抗面目而出現的。一九四八年當選中央研究院院士的柳诒徵,卻未能在一九五四年當選為學部委員。

被誤以為“守舊”的柳诒徵,實在是較早開眼看世界的人。一九〇三年初,缪荃孫、徐乃昌奉兩江總督張之洞之命赴日本考察教育兩月,柳诒徵随行,遊曆橫濱、大坂、東京、神戶等地。在東京高等師範聽了日本教授演講教育原理、教育學、教育法,由此而直到當時世界各國的教育理論與教育狀況,參觀日本各學校,看到了他們的辦學面貌。在比較中外的教育情況後,柳氏發憤說:“苟有血氣,能無憤恨,而坐視國人死守舊習而不變哉。”缪荃孫據柳诒徵日記整理而成《日遊彙編》,作為考察報告而刊布。正是這一次考察,刺激了柳诒徵對于教育改革的思考。回國之後不久,是年五月,柳便與陶遜、陳義等在南京創辦江南第一所新式國小校——思益國小堂。開設有數學、英語、音樂、體育、繪畫、書法等課程。張謇認為這是“中國第一文明事業”。又依據“那珂通士《支那通史》,加以芟削,蕲合課程之用”編成了《曆代史略》,它不僅是一部使用廣泛且延續時間較長的曆史教科書,還開了近代以來編撰通史著作的風氣。張舜徽認為,近代以來的“曆史”這一概念和詞彙,便源自于《曆代史略》。清末,受端方委托,柳诒徵又就黃紹箕遺稿目錄撰成《中國教育史》,這本書“為自來言教育史之先河”。又撰有《中國商業史》等專門著作。最終,柳诒徵以其在南高師、東南大學時期授課講義為基礎,撰寫《中國文化史》而名世,奠定其在史學界的地位。中國古代雖有典制之學,但并無撰述專題曆史的傳統,“學術既不專門,自不能發達”。柳氏無疑是在受到日本學風影響之後,較早接受現代學術分科,并在國内引領風氣。

追求“融通”,是柳诒徵學術思想中一以貫之的特征。晚年《家書》之中,柳诒徵訓示女兒為學,“能得外國學者同僚,最有進益”。并自述:“我數十年來,能以舊學貫通科學方法,乃是與許多留學生相處,得的益處。中國老先生沒有科學頭腦,故爾思想落伍。龍蟠諸人不前進,也是因為沒有新人切磋鼓舞。”(一九五一年二月十日)這并非虛言,但柳诒徵主張的“舊學貫通科學方法”,又确然懸出一鹄的——即要以中國文化為根本和旨歸。他提出:

“隻怕沒有一種理想,能說出中國特别好處,和今日新文化相合之點。此則關系學理,不系乎博覽矣。……是以我覺得《論語》上說溫故而知新,是學者第一要義。又說:博學而笃志,切問而近思。格□□到,不如此不能談學問也。”(一九四九年七月二十八日家書)

“能說出中國特别好處,和今日新文化相合之點。”這便是學衡派“昌明國故、融彙新知”最好的注解,與一般高頭講章不同,此處是《家書》中教育女兒的話語,确實也是柳氏内心中根本的看法。近代中國學術,确然能找到舊文化與新文化之結合點,若傅斯年、顧颉剛等皆能以新知研讨舊學問。而真正“能說出中國特别好處”的,則罕有其人,此又是柳氏為他人所不及之處。願意講“中國特别好處”的人,并不一定是保守和因循的。

我們如果用另一種眼光來看待學衡派的這一批學者,除張其昀外,其餘如吳宓、柳诒徵、缪鳳林、陳訓慈、景昌極等等諸人,在一九四九年政權鼎革之時,都不約而同地選擇留下來,迎接新中國的到來,這本身也是一個文化現象,值得研究。“正其誼不牟其利,明其道不計其功。”近代中國知識分子的一大轉變,是由傳統的價值知識人轉向現代的技術知識人,傳統的知識人不僅要傳承學養更要承載價值,而現代的知識人更多的是為了制造和傳播知識與技藝,而我們看到,晚年的柳诒徵,仍然沒有放棄讀書人應當“以文載道”的思想,而且這個“道”是可以随着時代的變遷而修正的。

如上文所述,柳氏不但有一個開放的心态,在其晚年甚至積極肯定馬克思唯物主義學說的合理性,這種合理的肯定,源自于一種了解社會正義的公心,他說:

“惟時常聽見,許多親族不了之事,甚可慨歎。大抵都屬馬克思學說,道德變遷都由經濟作用。本來清朝的讀書人,隻将聖賢之說作為做文章的題目,一切都不實行,實行的就是呆子。不待帝國主義的人壓迫得來,已經是唯利是圖。及經外力壓迫,生計艱難,又無知識,一切苟偷,雖然不曉得馬克思的學說,所有現象都在馬氏所說公例之中。”(一九五〇年十月三十日家書)

“将聖賢之說作為做文章的題目”,恐怕不但清代學者如此,即民國時代“為學問而學問”及今天學者的“工具理性”亦難免有此一病。柳氏深切體悟到,中國古代學問不是孤立的學說,而是道術相濟、知行合一的一套體系,但能言其事實而不能行其義理,則所謂學問無關乎現實,為其學者就不免于“苟偷”了。陳寅恪先生晚年以近乎宣洩情緒的筆調,聲稱“少喜臨川新法之新,而老同涑水迂叟之迂。蓋驗以人心之厚薄,民生之榮悴,則知五十年來,如車輪之逆轉,似有合于所謂退化論之說者”。類似的感觸,柳诒徵先生早在撰寫《中國文化史》時,即提出:“故論者謂今日專門舊學之進步,實與群衆普通舊學之退步為正比例,是亦一奇幻之事也。”柳诒徵和陳寅恪,在他們的内心深處都有一種預設,也就是學問的興替變遷,是可以直接或間接的影響人們對社會倫理關系的了解,進而影響社會風尚。

二、“蛻化”與“吸集”——中國文化的演進方式

作為學衡的靈魂人物,柳诒徵的史學有其十分特别的取向。柳氏的名著《中國文化史》和《國史要義》,一直在探尋中國文化的發生、發展,及其特色,要找到“中國特别好處”。在《國史要義·史原》中,柳诒徵提出中國文化出于上古的“史官”,“周官五史,由司天而治人”,史官贊治則有官書,有官書則有義法,禮義由此生焉。于是,禮出于史,由史例而有經法,義理德性生焉。我們不難發現,柳诒徵的史學理論,帶有非常鮮明的經學色彩,但與乾嘉時代的經師考訂文字、發明義例不同,柳诒徵一直緻力于利用古典文獻重建中國古代文化發生發展的内在邏輯,而這種重建,無法避免地要與西方傳來的社會進化論學說産生碰撞。能否給出一個整體性的诠釋,是柳诒徵史學要面對的巨大挑戰。

晚清,伴随着達爾文的進化論學說,特别是甄克斯的《社會通诠》一書在國内的廣泛流傳,西方社會由圖騰社會、宗法社會而軍國社會,成為解釋曆史演進的公理公例。人類社會,從野蠻、半開化走向文明社會,也成為曆史演進分期的三個基本要素。我們看到梁啟超、劉師培、夏曾佑乃至柳诒徵等學者,在編纂各類曆史教科書的時候,或多或少都已經受到社會進化論的影響。

如何劃分曆史時期,是二十世紀上半葉看待中國曆史演進的一個十分重要的問題。從上古、中古、近世的不同劃分,到曆史唯物主義思想指導下中國封建社會開端與資本主義萌芽問題,聚訟紛纭,引發了大規模的論争。我們不妨看看柳诒徵關于社會分期的立意。

柳诒徵所撰之《曆代史略》第二章《曆史大旨》雲:“政治之得失,學術之升降,疆域之分合,國勢之隆替,代有不同。然統觀曆代,大抵:自唐虞至秦而一變,自漢至于五代而一變,宋元以來風會與上古劃然不可複合,故茲編分為三大紀。”我們會發現,《曆代史略》的曆史分期法與底本那珂通世《支那通史》并不完全相同。在上世這一階段,均以秦統一為界限。在中世階段,那珂通世将限斷劃在了南宋,而柳诒徵則上推至唐末五代。自然,近世的開始也不同,那珂通世是在元代,而柳诒徵則主張在宋代。二十年後,柳诒徵刊行《中國文化史》,我們發現其中仍然采用了源自日本的上古、中古、近世的分期方法。但是分期的界限已經與《曆代史略》迥然不同。首先,上古的界限劃定在漢代崩潰而非周秦之際。其次,也是變化最大的,中古時代從東漢佛教傳入前後改為元明之際。近世,從元代的海上交通述起,但接着是明代中期西學東漸的開始。這一分期的特征,是以文化的演進為界限,而不再以王朝的更替為截然的限斷。

柳诒徵《中國文化史》的曆史分期,為其學生缪鳳林所繼承。缪鳳林在抗戰期間編纂《中國通史要略》,共分三編,第一編止于秦漢,第二編止于宋元,第三編則為明清,幾乎和柳诒徵《中國文化史》一緻。

為什麼采用這樣一種分期方式?柳诒徵在《中國文化史》開篇就提出,該書“凡所标舉,函有二義:一以求人類演進之通則,一以明吾民獨造之真際。”(柳诒徵:《中國文化史》,第1頁。長沙:嶽麓書社,2010年)在特殊化一面,他要求學者關注“中國文化為何?中國文化何在?中國文化異于印歐者何在?此學者所首應疑者也”。在特殊性之中,則主要強調以漢族為主體的中國文化的優越感。他問道:“試問吾國是以開化甚早,曆久猶存者,果何故乎?”“試問前人是以開拓此天下,抟結此天下者,果何術乎?”柳氏所标舉的“二義”乃是強調其中的特殊性,将特殊性與普遍性相結合,以避免将中國的特殊性置于西方的普遍性之下。為了實作這一目的,柳诒徵必須将華夏族群作為一個叙述的主體。他說中國的族群當中“其族之最大者,世稱漢族。……其血統之混雜,絕非一單純種族。數千年來,其所吸收同化之異族,無慮百數”。而華夏族群最大的特殊性乃是吸收、同化異族,融淬成一不斷進步且擴大的新族。柳氏接連發問:“異族之強悍者,久之多同化于漢族,漢族亦遂泯然與之相忘。試問中國是以容納此諸族,溝通此諸族者,果何道乎?”可以想見,柳氏筆下“異族之強悍者”恐怕也有當下船堅炮利的“西方”的影子。從這個角度重新回溯曆史的時候,我們就能了解柳诒徵關于文化“蛻化”和“吸集”的了解,就有十分切中現實的意義。

在《中國文化史》中柳诒徵闡述說:“人類思想不外吸集、蛻化兩途。列國交通,則吸集于外者富;一國獨立,則蛻化于前者多。”柳诒徵對于中國文化的演進,了解為“蛻化”與“吸集”的模式。第一期由上古而秦漢,是蛻化自身文明之原創階段。第二期自漢末而宋元,是吸集異族文化(西來胡族)尤其是印度文化而成就新文化的時代。第三期近世,在柳诒徵看來乃是西方文化輸入與激蕩的時代,這激蕩的過程尚且在進行之中。柳诒徵在他的前兩期文化史時段中,各有一個非常凸顯的象征意味。一是“宋代”,一是“周代”。宋代是文化吸集時代最終形成的高峰,而周代則文化蛻化時代最終形成的民族文化的本質。

從這個角度來了解柳诒徵,他的主張既不是抱殘守缺、盲目排外,也不是蠲棄國故、全盤西化,他是要在古典與現代之間,中國與西方之間,找到一種互補型的平衡,這也就是《論語》所謂的“無适無莫”“從容中道”。柳氏認為,當時真正有價值的思想觀念乃是西學與中學的融合,故而“是以現象,複生二種思潮:一則欲輸入歐、美之真文化,一則欲昌明吾國之真文化,又以歐、美人之自訟其短,有取法于吾國先哲之思”。當然柳诒徵追求的是“融通”:古今的融彙、中西的涵化,必須以中國古典文化為本位,是有主體擇善而從,這也是柳诒徵學術思想中一以貫之的特征。

三、“明史”與“清史”——重修舊史以再建綱常

柳诒徵認為,史之所重,在持正義,何以持正義,在于辨名分。柳氏謂“孔子之重正名,《春秋》之道名分,皆此義也”。中國古典的曆史傳統中,有撰述史學與考據史學兩個傳統。整齊材料,編纂史書,續寫公私曆史,這是撰述史學,其發源甚早,以司馬遷的《史記》為典範。比堪史料,考訂錯訛,辨識真僞,這是考據史學,以司馬光《資治通鑒考異》開其端,至清代乾嘉學派為一小高潮。近代以來,收到史學科學化的潮流影響,考據史學成為史學的主流。但是,身處古典中國向現代中國轉型的過程,如何撰述清代的曆史,也成為一個曆史性的問題。

在一九二八年末,柳诒徵曾馳書朱師辄探讨編修《清史》的義法(見《盋山案牍·複朱紹濱函》),他提出《清史》既然按照舊時正史體例,“自宜先定一宗旨,采取史料,分入紀傳,必與此宗旨一貫”。這個宗旨也應當與曆代官修正史一樣,有其明确的價值指向,他說:“吾國史法,自春秋以來不外二端:一曰明君臣之義,一曰嚴夷夏之防。……如明君臣之義,則德宗之幽于瀛台,當時臣僚無人緻争,即可見其不綱。若照新式編纂另立一種格式,則但求事實詳備,又當别論矣。”其實,這并不是柳诒徵偶發新論,早在民國初年,柳氏便寫下《清史刍議》,以骈文韻語形式,表達修史主張,認為《清史》将是“前集古人,後無來者”的事業,是中國古典形式正史的最後一部,應特加重視。而當時主持《清史稿》修撰的趙爾巽大不謂然,遂無下文。柳诒徵痛惜“以此知其書(《清史稿》)雖有體例,尚無宗旨”。從編纂《清史》一事不難看出,柳诒徵主張“立義以定例”,例如在本紀義例方面,柳诒徵實則認為:南明諸王在,清未能得正統,直至康熙初乃破擁立、削三藩、延平歸朝,故而《清史》應将太祖、太宗、世祖統一歸為《滿洲本紀第一》,而次以《聖祖本紀第二》,如魏、晉之史書。再如嚴夷夏之防,清代宗室、宦官之禍,減于朱明,不應以其為滿族而“痛肆诋諆”,但曆代“文字獄”都沒有像清朝這樣苛酷,直至晚清猶“滿漢歧視”甚顯,則必不可曲筆有所恕辭。對于柳诒徵修撰《清史》的義法,其學生陳訓慈評價“愛國杜漸之深心,彰彰甚明”。

柳诒徵不僅對于清史的修撰有自己的看法,對于《明史》的修訂,柳诒徵也曾有過一個宏大的計劃。衆所周知,章太炎有非常濃厚的明遺民情結,這或許與其故鄉浙江是明遺民最多的地域之一有關。三十年代,在章太炎緻其門人吳承仕的書信中,就提到說南方有學者要“重修《明史》”。這裡的南方學者,便是柳诒徵。一九二七年夏季起,柳诒徵擔任國學圖書館館長,他通過主持南浔嘉業堂事務的施維藩,分近三十批次,謄抄該處抄補完備的報經樓本《明實錄》。嘉業堂本《明實錄》,沒有經過清初明史館的篡改,文獻價值較高。抗戰期間,漢奸梁鴻志根據劫掠而來的國學圖書館抄本《明實錄》,影印成五百冊,這也是最早公開出版印行的《明實錄》。一九三一年,有河南某人到南京求售十二冊《明史稿》,經柳诒徵鑒定,雖非萬斯同稿本,但仍是《明史》編纂過程中若幹纂修稿本之遺留,在無法出重金收購的情況下,乃聚集南高、東南及門弟子及在國學圖書館供職者十二人,用不到兩日時間将該《明史稿》照原樣謄抄一遍,入藏圖書館。上舉兩事,皆可見柳诒徵為重修《明史》所做的準備。可惜,這一宏大事業,因日軍侵華南京淪陷而被迫中斷。抗戰勝利後,柳诒徵兼任國史館纂修,一九四七年的纂修會議上,柳诒徵提出了修訂《明史》的要點,茲據陳訓慈回憶摘錄如下:

1、《明太祖本紀》應增倒元複漢的思想及當時各種文獻。

2、本紀中應增加明末三王本紀。

3、明中葉以後應增《滿洲前紀》。

4、削去“大清”“大清兵”等字樣。

5、補訂《明史·藝文志》。(按柳氏此說,實則主張将明遺民的生平著作補入《明史》。)

我們知道,清初修《明史》,始自康熙中徐元文受命任總裁,延聘萬斯同主持修纂,後王鴻緒予以改訂,最終于乾隆初以張廷玉名義總裁頒行,前後曆經近百年時間,号稱“良史”。但柳诒徵仍對《明史》提出了宗綱性的修補建議,而這些修補,仍集中在“君臣之義”與“夷夏之防”兩個側面,以古人道德之法繩古人之行實,陳訓慈評價“義例甚正”。

結語:治史以畜德

柳诒徵先生始終強調中國文化的根本,他在《國史要義》一書中寫道:“吾民族之興,非無武功,非無宗教,非無法律,亦非匮于物資,顧獨不偏重于他族史迹所趨,而兢兢然持空名以緻力于人倫日用。”空名,乃隻是一種榮譽感,于日常生活、灑掃應對之間,緻力人倫、戒悌自律,這乃方是人之是以貴為人的精神旨歸。柳氏眼中,曆史學則是本乎至誠、達乎人倫的精神價值的源泉與載體。在此種道德努力之下,“華夏之人,服習名教,文儒治史,不能禁世之無亂,而必思持名義撥亂世而反之正。國統之屢絕屢續者恃此也”。柳氏相信,吾國政教文化,能曆經數千年而綿延不斷,自有其内在機理,此一内因即是以禮為核心,以史為載體的精神實在的傳遞。柳氏寄希望于“史能轉人”,人須“大其心量”而讀史,人因讀史而“畜德”、“明理”,最終“合天下以成一道德之團體”。而今之學者仍當師習古人治學之法,“必先大其心量以治吾史,進而求聖哲立人極、參天地者之何在,是以認識中國文化之正軌”。

與衆多二十世紀知識分子悲觀的情緒不同,柳先生并沒有因文化的出路問題,而深思焦慮、繞室彷徨,而是以一種自信的姿态展望。柳氏《國史要義》終章雲:“過去之化若斯,未來之望無既。通萬方之略,弘盡性之功。所願與吾明理之民族共勉之。”