摘要:本文以倒叙方式追溯了運城鹽池開發、利用的早期曆史,以及與中原文明化程序的關系。從有文字可考的商周時期往前追溯,分别讨論了夏商和龍山時期運城池鹽開發和外輸的間接證據,仰韶時期陝晉豫鄰境地區聚落興衰、社會複雜化發展與晉南鹽業資源利用之間可能存在的密切聯系。

一

鹽被稱為“百味之王”。鹽不光是最基礎的調味品,而且是人體維持生存之必需。這種須臾不可缺少的日常消費品,又不像其他食物那樣随處可得,是以一直是一個國家和社會必須重視的最基本的戰略資源。

中壩遺址制鹽相關遺迹

中國古代開發、利用的鹽業資源主要有海鹽、井鹽和池鹽三種(另外還有西北地區少量的岩鹽)。海鹽當然分布在東、南沿海一帶,井鹽主要分布在峽江到重慶、四川等西南地區,而池鹽則散布在中原、北方和西北的廣大地區。海鹽和井鹽在古代主要是靠煎煮鹵水制鹽,宋元以後又發明了海水曬鹽法;而池鹽産于内陸的鹹水湖,大多屬于自然結晶生成,隻是後來加進了墾畦曬鹽的人工助力。中原地區最大的鹹水湖就是位于晉南運城盆地南部的鹽湖(又稱河東鹽池、解池),在古代一直是中原最重要的産鹽地。(圖一)

我們知道,從夏商周三代王朝直至北宋,中國的政治、文化中心主要遊移于豫陝晉河谷平原所在的大中原地區。從史前末期到青銅時代及後來秦漢帝國大範圍的統一,中國文明從多元趨向一體的過程中,中原文明發揮了主體性的整合作用,奠定了中華文明的基礎與核心。中原文明的形成與成長,除了河谷平原廣袤沃土利于發展農業、山林川澤便于漁獵采集,以運城鹽湖為主所提供的鹽業之利恐怕也是一個重要的支撐。

大陸對鹽的開發、利用,目前從古文獻上最早可追溯到商周時期。甲骨文、金文中就有一些有關“鹵、斥(鹽)”的記載。在殷墟甲骨文中還有“鹵小臣其有邑”這樣的蔔辭(《甲骨文合集》5596),表明最晚在殷商時期就已經設定了專門司掌鹽業的職官。而與河東池鹽有關的記載,最早則見于西周銅器銘文。最近有學者考證,山西翼城大河口墓地出土的西周霸伯簋銅器銘文“惟十又一月,丼叔來鹽,蔑霸伯曆”一句,所記為丼叔來霸國經辦鹽事,霸伯參與其事。與鹽事有關的内容(丼叔來鹽)或釋為丼叔主持祈求鹽鹵豐産之事,或釋為丼叔親至霸國鑒定鹽鹵的種類和等級。無論怎樣,都表明了西周王室對解池鹽業的重視,也說明解池鹽業的生産和配置設定都應有官方的介入。

近些年在臨汾、運城所屬晉南地區,已發現多處與翼城大河口相似的墓地。大河口西南方向距運城鹽湖約100公裡,該遺址往南30餘公裡處還發現有绛縣橫水墓地和雎村墓地,後兩處墓地東西相距隻有15公裡。這些墓地年代相近、規格相似、分布集中,如果都屬西周小封國,那麼每個封國領地不過現今一縣之地,有的可能更小些;另有一種看法認為這些墓地代表的是隸屬于晉國的“懷姓九宗”。西周時期晉國都城和晉侯墓地所在的翼城、曲沃交界處的天馬—曲村遺址,也與上述幾處墓地相去不遠。這幾處墓地中,绛縣的橫水、雎村在绛山之南、運城盆地東北部,比起山北的大河口距離鹽湖更近一些。(圖一)是以,若霸伯參與了經辦鹽事,那麼像橫水墓地的倗伯等其他邦伯,特别是晉侯本身,應當也都不會置身事外。至于西周時期晉侯和有關邦伯(或懷姓九宗)到底是怎樣參與解池鹽業生産和配置設定等各項事務管理的,周王室是直接管控還是通過晉侯或其他邦伯掌管解鹽,僅憑寥寥數字的銅器銘文以及其他後世簡略的記載,目前還難以認識周詳。

東周以後有關各地區鹽業生産和配置設定的文獻資料就比較豐富了。除了生産技術上的進步,另一顯著的變化就是官方對鹽業管理越來越趨于嚴密。概因鹽為民之日常所需,壟斷經營可得厚利,是以曆代統治者都非常重視鹽政,自春秋時期齊國管仲推行“食鹽官營”,後世諸王朝皆效法而行,使之成為官府的重要财源之一。

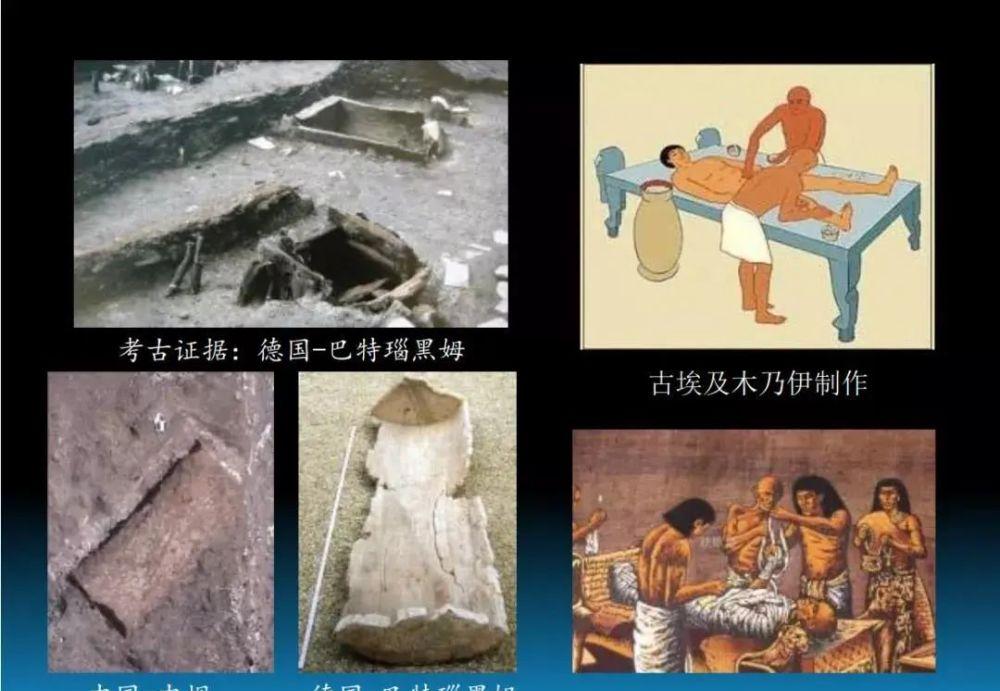

從考古發現看,大陸近些年開展的鹽業考古,主要在三個方向取得了突破性進展。一是在山東沿海發現了商周時期生産海鹽的大量遺存,往前到龍山文化時期似乎也有一些迹象,在萊州灣南岸濱海地區發現有較多龍山文化遺址,有學者認為可能與制鹽有關;二是在重慶東部到長江三峽一帶發現很多早期鹽業遺存,從商周往上至新石器時代晚期(約公元前2500年—前1800年),皆有取鹽井、鹽泉之鹵水煎煮制鹽的遺迹與遺物,其中以忠縣中壩遺址最豐富;三是在東南沿海甯波大榭島史前遺址揭露出有錢山漾文化時期制作海鹽的遺迹,并據此推測東南沿海制鹽至少可前推至良渚文化時期。

内地池鹽的早期開發利用,前述文獻記載隻有中原的鹽事可推至商周,但在考古發現直接證據方面還沒有取得實質進展。這與鹽湖産鹽的方式有關。我們知道,制海鹽、井鹽需經過制鹵儲鹵、做鹽竈、以特制陶器或其他器物盛鹵水進行煎煮等工序,進而能夠留下豐富的與制鹽有關的遺迹和遺物。池鹽的生産則不然。運城鹽湖是中原最大、最重要的池鹽産地,上古時期,河東池鹽全憑自然結晶生成,人工收取即可;每年夏季憑借來自中條山的“南風”吹拂,太陽暴曬,使得解池沿岸鹽水迅速蒸發,凝結成鹽,“朝收暮取,暮取朝複”,取之不竭,進而流傳下了相傳為舜所做的《南風歌》:“南風之薰兮,可以解吾民之愠兮;南風之時兮,可以阜吾民之财兮。”至春秋以後或許已有“鹽田”發明,開始人工助力曬鹽;大概到秦漢或漢魏時期,正式創置“鹽田”,引鹵曬鹽;到隋唐時期開始“劃畦灌水”,建立了一套複雜的“墾畦曬鹽”設施、技術與工序。但無論怎樣變化,池鹽始終依靠自然之力生成,人工設施與技術隻是助力提高生産效率而已。而“鹽田”技術不管怎樣改進,也始終是在湖岸灘地實行,曆代皆在此地反複“種鹽”,後者不斷擾動前者,特别是還有近現代工業活動的大規模破壞(20世紀80年代後期開始,解池已停止産鹽,主要生産硝等化工原料),使得古代鹽田、溝渠等設施難以保留下來;此外在鹽田這種生産場所中也少有相關生活遺物的存留,即便發現古代鹽田等設施也很難準确斷代。秦漢以後的鹽田等生産遺迹難以發現、确認,那麼在沒有鹽田、純靠天産的更早的商周和史前時期,也就更難以在湖岸産地發現與鹽業相關的遺存了。

我們以往數次開展的解池古代鹽業考古調查,除了在湖岸以内的灘地幾無所獲,在鹽池周邊5公裡範圍内也罕見早期遺址。在我們完成的運城盆地東部區域系統調查中,安邑是距離鹽湖最近的遺址,位于湖北岸約3公裡處,年代屬二裡崗時期;隻在地表采集到少許陶片,面積至多不過數萬平方米,且多年前大部分就已被現代村鎮所占壓。該遺址也許會與早商時期解池的鹽業生産有關,但要找到相關遺存已非易事。更早時期和其他商周時期的遺址基本都在距鹽湖5公裡之外。

上述情況意味着,我們要想在解池邊找到古代鹽業生産的直接證據是非常困難的,而要在附近找到史前和先秦時期與池鹽有關的其他證據,也隻能到離湖邊較遠的地方去做工作。

二

河東鹽池,早期産鹽的直接證據難以尋覓,間接的證據則有迹可循。這樣的迹象出現在夏縣東下馮遺址。(圖一)除部分龍山及更早時期的遺存,東下馮遺址的文化堆積以二裡頭和二裡崗時期為主。二裡崗時期東下馮聚落出現夯土城牆,在城内西南角揭露出一片圓形房址,排列較整齊,根據發掘和鑽探結果估計有40至50座之多。這些房址結構很特殊,房面高出當時地面30~50厘米,下有夯土地基,四周有密集的小柱洞,房内都有十字形埋柱溝槽,将房内空間一分為四,且都沒有發現門道。關于這些房子的功能用途,很早就引起了學界的關注,早期多認為是糧倉。後來劉莉、陳星燦先生到東下馮做了實地考察,将原來發掘的個别房址做了局部清理,并在房面上下取了系列土樣,然後經過實驗室分析,結果顯示貼近地面的土壤中鈉離子、鈣離子、氯離子、硫酸根離子濃度明顯高于遠離地面的其他土壤樣品,更高于生土層中的離子濃度,與現代鹽池地表土壤樣品分析結果基本一緻,進而證明東下馮這些圓形建築很可能儲存過鹽類。經過計算,推算東下馮所有鹽倉儲鹽總量約為12000噸左右,應不少于鹽池一年的産量,據此認為東下馮作為一個地區中心,其功能應與早期國家控制河東鹽業生産和配置設定密切相關。

再往前,二裡頭時期東下馮聚落存在“回”字形雙道環壕,環壕西南部分有較大面積的發掘,發現在内壕兩側溝壁上較密集地分布着一些9~13平方米的小房子和更小的儲藏室,兩者都是從溝壁向裡掏挖成窯洞式。在外壕溝壁上也有少量發現。已揭露部分共發現這樣的房子20餘座,儲藏室10餘個,實際當有更多。另外在壕外一些大坑中也發現有從坑壁向裡掏挖的窯洞式小房子。對這些房子和儲藏室雖然沒有做過土壤樣品分析,但從二裡崗期圓形房址的分析結果來反觀二裡頭時期這些窯洞式小房子,尤其是形制很特别的儲藏室,不排除當時也有儲存鹽的功能。早商王朝對解池鹽業的控制與利用應承自之前的夏王朝,這是一個合乎邏輯的推斷。當然要驗證這樣的推斷需要将來再次發掘出此類窯洞房址和儲藏室,并像二裡崗期圓形建築那樣進行土壤樣品檢測和分析。

總之,東下馮是迄今所知解池附近區域最可能與鹽業直接相關的最早遺址。二裡頭、二裡崗時期的東下馮作為一個面積相對較大的區域中心聚落,很可能擔負着替夏商王朝收集和儲存鹽,向王朝中心輸送食鹽的重任。此外,東下馮在為王朝中心擷取和輸送重要戰略資源方面還應包括銅。東下馮遺址出土過一些二裡頭、二裡崗時期的銅煉渣和石工具範、镞範,說明這裡能夠冶煉銅并可鑄造一些小件工具和武器。另外我們在中條山北部東、西兩側的調查還發現較多的礦冶遺址,特别是近年在绛縣西吳壁遺址揭露出豐富的二裡頭和二裡崗時期的冶銅遺存,都表明中條山銅礦是夏和早商王朝重要的銅料來源地。而作為夏商王朝控制、開發和輸送晉南銅、鹽等重要戰略資源的據點,應該還有垣曲古城南關二裡頭期環壕聚落和二裡崗期城址。古城南關與東下馮從環壕聚落到城址的演變驚人地同步。隻是在古城南關遺址沒有發現可能儲存過鹽的遺迹,但有少量二裡崗期的銅煉渣和工具範。該地點一方面作為附近銅原料的集散地,另一方面則是憑借其險要位置(位居亳清河入黃河夾角處的高台地)控扼南向黃河渡口和東向交通要道,作為從晉南向中原王朝轉運銅、鹽等物資的戰略據點和軍事城堡。從這裡經東灘渡口過黃河再穿越山谷可抵達渑池,折而向東則達洛陽;或者從此處繼續向東經王屋山南麓通達濟源,繼而可南下過黃河到洛陽和鄭州地區,此即古代“太行八陉”之“轵關陉”。(圖一)

夏人對晉南的占據與經營非常早,二裡頭文化東下馮類型的形成當與夏人北進有直接關系,而該類型的出現可早到二裡頭一期晚段,是二裡頭文化在洛陽盆地形成後最早向外擴張占據的地區之一,很可能就是因為晉南有鹽這種重要戰略資源。根據已知資料,二裡頭聚落規模擴大、出現大型院落式宮殿建築和随葬銅禮器的貴族墓葬,皆是在二期之後(二期隻見綠松石龍形器、鑲嵌綠松石銅牌飾等禮儀用器,三期以後才開始出現銅容器),一期隻發現很少的小件銅工具、武器。由此可以推斷,夏人在崛起的過程中征服、占據和開發晉南,首先是奔着日常亟需的鹽去的。銅器是在稍晚的二期特别是三期之後才開始凸顯出重要性的,随着複雜國家社會的形成,配合“明身份、序等級”的禮制建設的需要而發明了青銅禮器,青銅冶鑄技術被運用到了高端物品上,晉南銅礦的重要性才開始突出并得到較大規模的開發。最近我們發掘的绛縣西吳壁遺址,初步判定成規模的冶銅遺存的出現是在二裡頭三期之後,與二裡頭遺址銅禮容器出現的時間相對應,正可證明此種推斷。

從曆史地理和資源控制的角度來推斷晉南鹽、銅與夏商王朝中心的關系,早有學者做過研究。晉南素有“夏虛”之稱,對此史家有不同解讀。我們了解這并非指夏都所在,而是說晉南為夏王朝重要的直轄地。夏代對晉南直轄,除了地理上臨近王都所在的伊洛盆地,更重要的應與物産之利有關,特别是銅、鹽這兩種在當時可稱為國家重要戰略資源的物産。根據我們完成的運城盆地東部區域系統調查,從龍山到二裡頭時期,運城盆地内的遺址數量、規模大幅降低,其緣由很可能與夏王朝對晉南的武力征服有關。到二裡崗時期遺址數量再次驟減,又應與商克夏有關。這兩次中原王朝對晉南的征服和占據,都應與攫取銅、鹽資源密切相關。

到晚商時期,晉南豫西遺址數量呈斷崖式下降,非常稀少,其原因令人難以捉摸,學界有不同的推測,認為同戰争或瘟疫有關。另有一說認為,晚商時期中條山表層氧化銅礦已被開采殆盡,商人轉而向南方尋求銅的來源,同時還向山東沿海地區擴充以擷取新的、更加穩定的鹽業資源,這兩大資源取向的轉移則伴随着晉南地區人口的大規模外遷,進而導緻本地的“空心化”。此說與目前相關考古發現相符,即随着晚商時期晉南遺址的遽減,長江中遊臨近銅礦産區的冶銅遺存在增加,而山東殷墟文化遺址的數量也在顯著增長并持續向濱海地區擴充。

另一方面我們也應注意到,近些年晉南發現的晚商遺址略有增加,運城地區集中分布在绛縣、聞喜境内的中條山西北麓山前台地上,與此前的東下馮、西吳壁等中心聚落位置相近,皆在盆地東北部靠近山區的高地,扼守交通要沖。(圖一)這或許說明晚商王朝并未徹底放棄對本地區的占據與經管,盡管其區位的重要性已大不如前。最近發現的聞喜酒務頭商末墓地,出有數座帶墓道、随葬很多青銅禮器的大型墓,旁邊還有車馬坑。如果該墓地确屬殷商而非其他方國或戎狄,那就說明商人在此地設有進階貴族管理的聚落,也許反映了殷商王朝在較晚時期重返晉南設定重要據點,其目的除了鞏固邊塞之防,很可能還意在重新強化對本地區銅(此時當具備了開發深層硫化銅的技術)、鹽資源的攫取甚至控制。

三

從夏商往前的龍山時代,是晉南最繁盛的一個時代,出現了多處特大型遺址。從廟底溝二期到狹義的龍山時期,臨汾盆地内的陶寺經曆了持續發展壯大的過程,至少在“陶寺中期”這個階段,作為一個“超級聚落”顯示出了早期國家社會的形态。另一個特大型聚落是我們發掘的绛縣周家莊,位于運城盆地的北端,該聚落是在陶寺晚期才擴充到最大規模的。然而無論是陶寺還是周家莊,或是在晉南發掘過的其他龍山時代遺址,都沒有發現與鹽有關的遺存(包括用來儲存鹽的遺迹或遺物),當然即便有也是不易分辨出來的。但這不等于說這樣的大型區域中心聚落就真的與解池鹽業無關。

晉南還有一處龍山時代大型遺址,即芮城的寺裡—坡頭,這裡的清涼寺墓地出有一批随葬玉器且有殉人的高規格墓葬。該遺址位于中條山南麓,地理位置偏僻,地形複雜,不像是單純依靠農業發展起來的區域中心。由于它恰好處在運城鹽湖往南穿過中條山到黃河渡口的便捷交通線上,是以清涼寺墓地的發掘者認為,這裡很可能存在一個外銷食鹽為主的管理機構或集團;或者也可以說,該聚落因控制了解池食鹽外運的交通要沖而獲厚利,暴發成了一個高等級富貴集團。這是一種合理的推斷。如果此推斷成立,那就說明在龍山時代(包括廟底溝二期和狹義龍山時期)解池鹽業已經得到了較大規模的開發,并向區域外輸送食鹽,由此便會憑借資源優勢而惠及晉南及周邊地區的社會發展,并形成一種對外的吸引力和影響力。從解池鹽業獲利的當不止寺裡—坡頭一處,北面的周家莊、陶寺等“超級聚落”所代表的區域集團也會或多或少、或直接或間接地從中得利,至少都可以因較近便的地利而較容易地擷取解池食鹽,進而對本地區龍山時代迅猛的發展勢頭起到強有力的支撐作用。

從文獻記載看,前邊引述的《南風歌》相傳為舜所作,反映的是夏季高溫時從中條山吹下的南風與鹽湖結晶生鹽的關系。舜多被學界認作是龍山時代的人物,其相關傳說又集中在晉南的運城地區。如《史記·五帝本紀》說“舜,冀州之人也”,張守節《正義》說此冀州即“蒲州河東縣”;《孟子·離婁下》說“舜生于諸馮,遷于負夏,卒于鳴條”,有人考證這些地方都在運城地區。學界多有指認臨汾陶寺為“堯都”者,雖不能确證,但确有此可能性。同樣,我們在運城盆地北部發掘的龍山時期特大聚落周家莊,雖尚無充足證據可與“舜都”相關聯,但其時代、地望和考古所揭示的社會背景亦有相符之處。尤其值得指出的是,陶寺鼎盛期在“陶寺中期”階段,而周家莊鼎盛期緊接其後在“陶寺晚期”階段,與傳說中堯舜接踵禅繼的世次恰好相符。不過這反過來也正好說明堯舜的傳說屬性——其二人不可能活得那麼長久而覆寫整個龍山時期,最多隻能是兩個地域相鄰、前後相繼的大型社會集團的代表。總之,《南風歌》反映的是解池鹽業生産的某種景象,而考古與文獻相對照,這種景象又确乎可追溯到龍山時期。不管其歌作于何時,其背後流傳下來的曆史情景應該是真實的。

前邊還提到,目前在山東沿海、東南甯波沿海以及内地重慶地區,都已發現甚至确認有龍山時期生産海鹽和井鹽的證據(皆可早到公元前2000多年)。那麼,根據上述分析而将中原池鹽的開發、利用推至龍山時代,也是合乎時代特征的合理推論。

如上所述,寺裡—坡頭、周家莊、陶寺,以及前述夏商時期的東下馮、古城南關等中心聚落,都會以不同方式、不同程度地與運城鹽湖存在各種聯系,但它們的位置又都遠離鹽湖。(圖一)即便是與解池鹽業關系最近、距離也最近的東下馮,仍處于青龍河上遊,距鹽湖約30公裡,臨近東北部山區。那麼這些中心聚落的選址為何沒有靠近鹽湖更近一些呢?或者說在鹽湖附近區域為何沒能發展起大型中心聚落呢?

一個明顯的事實是,鹽湖附近區域缺乏水源充足的地表徑流(青龍河為很小的溪流,近些年已幹涸),而受鹽湖影響,本地地下水苦鹹,也不宜靠打井飲用,是以在上古時期不能有效解決适宜水源的情況下,這裡很難聚集起衆多人口、發展出大型聚落或城市。時至今日,坐落于鹽湖北側的運城市區及周圍村鎮的生活用水主要靠從外部引入。

據《左傳·成公六年》,晉景公時“晉人謀去故绛。諸大夫皆曰:必居郇瑕氏之地,沃饒而近盬,國利君樂,不可失也”。郇瑕氏之地一般認為在今運城北部的臨猗一帶,這裡地勢開闊,呈北高南低的緩坡狀,從北部的峨嵋嶺向鹽湖傾斜。但此提議遭到了大夫韓獻子的反對,他認為“郇瑕氏土薄水淺,其惡易觏”,景公從其議而最終遷都新田。這段記載明白顯示,鹽湖周圍的土地雖有“近鹽”之利,但也有鹽分過重而帶來的“土薄水淺”之弊,在古代并不适合大都市的生存發展。

運城盆地呈東北—西南走向,東北高西南低,東部中條山與西北峨嵋嶺之間縱貫一條鳴條崗,崗的北側為涑水河,南側為較小的青龍河,兩者在永濟境内的伍姓湖彙聚後再流入黃河。(圖一)青龍河故道原本從東北向西南直接通入鹽湖。據史書記載,北魏正始二年(505年)都水校尉元清主持開挖了一條永豐渠,将北部諸水引導從西北繞過鹽湖向西南流過。隋大業年間(605年—618年)都水監姚暹主持重新整修疏通此渠,故永豐渠又稱“姚暹渠”。北魏和隋朝修建水渠,主要目的就是将青龍河及各支流水源集中疏導,繞經鹽湖西北面而彙入涑水河,避免流水直接入鹽湖而沖淡、稀釋裡面的鹽分,以此來保護鹽池之利,保障鹽業生産;同時該水利工程大概還可為本地城鎮居民提供合适的飲用水。由此也可推知鹽湖西北側、現運城市區一帶作為曆代州郡府道等行政轄區的治所,包括在此設定專門的鹽業管理機構,當皆在北魏之後。

根據我們在運城盆地東部的區域系統調查、以往的專門調查和文物普查資料,運城地區史前及先秦時期遺址集中分布在三個區域。一是中條山南麓,即從芮城到平陸一帶黃河北岸的台塬階地,與豫西從靈寶到三門峽一帶的黃河南岸相呼應,形成“黃河走廊”地帶的遺址密集分布區;二是處于中條山、王屋山和黃河南岸山嶺之間環抱的垣曲小盆地(包括河南渑池黃河沿岸部分);三是運城盆地東北部高地,即涑水河、青龍河中上遊兩岸階地和黃土台塬,主要包括從運城往北到夏縣、聞喜、绛縣一帶,其中各時期規模較大的遺址尤其偏北。涑水河和青龍河下遊所在的運城盆地中部及西南部低地,即從鹽湖區到臨猗一線往西至永濟以東一帶,屬于盆地的“盆底”,因地勢低平、水質差而少有早期遺址分布,尤其少見大遺址。

以上運城特殊的地理形勢、土壤和水質及曆史時期的改造,與遺址分布狀況相對照,可解釋不同時期大型中心聚落和城邑的地理區位與地點的選擇。

四

龍山時代再往前是仰韶時代,有關這個時期解池的鹽業生産,乃至整個中原是否已開始開發和利用自然界中的鹽,迄今除了古史傳說中一點虛無缥缈的記載,在考古發現方面還沒有任何的證據。是以以下的推論全是由問題而提出的假說。

從世界範圍看,目前所知人類制鹽的最早考古迹象發現于中歐,那裡的制鹽遺存似可早到公元前第六千紀,屬于新石器時代的較早階段。那麼在大陸最早可以上溯到何時呢?

人類對鹽的需求是天然的。一般認為,在以漁獵、采集為主要謀生手段的時代,人類主要依靠動物血液中的鹽分來供應自身需要,但到了農業社會以植物性食物為主的階段,必須要有專門的外部鹽分的攝入才能維持正常生存。是以,進入農業社會以後,就必須要解決鹽的來源問題;反過來也可以說,人類對鹽的大規模開發利用最遲應不晚于以農業為主體經濟的形成時期。

綜合近些年動植物考古和穩定同位素分析的成果,大陸自1萬年前後開始發生作物種植和家畜飼養,經新石器時代早中期,農業在生業經濟中的比重逐漸增加,直到步入以農業為主體經濟的社會,農業的發展成熟、農業社會的建立經曆了一個漫長的過程。我們推測,在此過程中人類對食鹽的需求也應該是逐漸增長的,而非從無到有短期内的劇變。就中原地區而言,農業成為主體經濟或在仰韶早期,或遲至仰韶中期;由于目前系統的個案分析和相關資料尚不充分,還難以給出确定的判斷。仰韶早期(約公元前5000—前4000年),各區域已發現的遺址數量總體不多,人口密度較低,而此時正處于全新世大暖期的氣候最适宜期,自然界有豐富的野生動植物作為重要的食物來源,是以農業與漁獵采集相比在生業經濟中孰重孰輕,還不好斷定,或者不同環境中的不同聚落存在各有千秋的情況。不過說仰韶早期農業已經在生業經濟中占有重要地位是沒有問題的,由此我們推測人類應當已開始經常性地食用鹽,并開始尋求較穩定的鹽的來源。到仰韶中期(約公元前4000—前3300年),考古發現表明農業經濟已占有絕對優勢(或許在此期的後半段),那麼我們同樣可以推測,此時先民對鹽業資源已經開始較大規模地開發利用,而在鹽産地附近,不同社群為争奪資源的擷取與控制還會産生對抗性競争,進而加劇社會複雜化的發展。這也正是我們在下面要論述的重點問題。

仰韶早期在廣義的大中原地區,存在兩個覆寫面很廣的強勢文化,即半坡文化和後崗一期文化。它們分别以陝西關中和豫北冀南為中心向周圍擴充,往北相交于晉中北和内蒙古中南部,中間交彙于豫中南。在兩者之間則是局限于晉南豫西及關中東部邊緣的棗園文化。豫北冀南等地的後崗一期文化人群如何獲得食鹽,目前還不清楚,但據史料可知,在河北西北部、晉北、内蒙古河套等北方地區早期曾存在過一些小的池鹽産地,後崗一期文化人群向這一帶的遷徙擴散或許與追蹤鹽迹有些關聯。而晉南棗園文化中有明顯的以柱足盆形鼎等器物為代表的後崗一期文化因素,後者向此地的滲透也可能與擷取解池食鹽相關。隻不過限于當時混合性的經濟類型、有限的人口規模和對鹽有限的需求,以追逐鹽業為目的的擴張力度還不是很大。

根據唐代史料,關中東部也曾有過一些小型鹽湖,分布在今銅川、蒲城、大荔、渭南、臨潼一帶。我們有理由認為這些鹽湖早在史前時期就存在,半坡文化先民可就近獲得必需的少量食鹽。另外半坡文化向東的擴充也是明顯的,晉南棗園文化就有一些與半坡文化相似的因素,而且到半坡晚期即史家期這個階段,這裡還形成了取代棗園文化的“東莊類型”,河東池鹽很可能也是半坡人群觊觎擷取的對象。從目前的考古發現看,在上述幾個文化當中,關中盆地的半坡文化又似乎最發達,這裡聚落發育最好、遺址相對較多而密集,此種狀況應與其臨近豐富鹽業資源有一定關系。

但令人詫異的是,坐擁中原最大鹽湖的晉南地區,特别是運城盆地,這裡的棗園文化反而顯得比較平庸,遺址數量少而稀疏,人口密度低,對外文化影響也有限。這一方面或許說明此地水土狀況還不适合早期農業發展,另一方面就是本地尚未發現此前的新石器時代文化,不像關中和豫北冀南那樣有老官台文化和磁山文化所奠定的深厚文化與人口基礎,是以發展相對較慢。

然而這種情形到仰韶中期發生了巨大改變,除了關中東部,原本弱勢的晉南豫西也突然繁榮起來,甚至成了廟底溝文化的發源地和中心區域,遺址數量多、密度較高,且多呈叢集分布,在陝晉豫鄰境地區出現了像華縣泉護村、華陰西關堡、靈寶西坡和北陽平、夏縣轅村和西陰村、聞喜店頭堡、绛縣峪南等面積達數十到百萬平方米以上的大型遺址。(圖一)而在廟底溝文化的其他分布區,雖然遺址數量較前也有顯著增加,但就目前所知像這樣的大遺址則是非常稀少的。例如在同樣經過區域系統調查,緊鄰三門峽和運城的洛陽盆地中東部,遺址數量較前也有大幅增長,但卻罕見三、五十萬平方米以上的大遺址。以上情形說明此期農業技術和農業社會已發展成熟,各地聚落與人口增長迅速,有些地區開始出現等級分化并整合成區域組織。同時人們開始大量開發利用食鹽,陝晉豫鄰境地區因坐擁陝東一些小鹽湖和中原最大的河東鹽池,相較其他地區更有發展的優勢,形成了一些規模更大、更加強盛的中心聚落。這是對陝晉豫相鄰地區在仰韶中期爆發式繁榮發展最合理的解釋。

一個社會文化繁榮、文明發達、對外影響大,肯定是以富裕的經濟為基礎,而擁有先進的生産力并能控制重要資源往往又對經濟發展起到舉足輕重的作用。廟底溝文化遺存幾乎遍布整個黃河中遊和上遊的部分地區,其彩陶更是影響深遠,擴散至黃河下遊、東北燕遼和長江中遊等地區,在史前可謂無遠弗屆,其背後一定是廟底溝文化核心區發達的經濟所支撐起來的社會與文化的影響力。但與中原其他地區相比,又看不出廟底溝文化核心區在諸如土地、環境、生産技術等方面有什麼特别的優勢。唯一顯著不同的就是陝晉豫鄰境地區擁有中原其他地區所缺乏的豐富鹽業資源,這對當地早期農業社會的興盛和早期複雜社會的勃興應當起到了至關重要的作用。

晉南運城及臨汾盆地、豫西三門峽、關中平原東部,這三個區域皆臨近運城南部的鹽湖和關中東部那些小鹽湖,是與鹽湖距離最近、交通最便利的地區。運城不必說,本身就是解池的依托之地,臨汾盆地則與其無障礙相通;三門峽就在黃河南岸,往北經大禹渡、茅津渡等黃河渡口,再穿越中條山便捷通道可直抵解池,往西更是有經潼關直通關中的大道;關中東部除自己擁有的幾個小鹽湖,也有通過風陵渡、蒲津渡、龍門渡等渡口過黃河而直達解池的友善之道。還有學者對從晉南到黃河南岸通往洛陽盆地的幾個主要通道做過專門考證。這些交通要道大概自史前時代就形成了,也應是解鹽外運(當然還有青銅時代的銅)、各地彼此往來的主要通道。(圖一)

前文談到,因水土方面的原因,在解池附近區域史前到先秦時期的遺址都較稀少,運城盆地東部各期遺址特别是大型中心聚落,大多集中在盆地東北部的涑水河與青龍河中上遊地區。但在仰韶中期階段,從解池沿青龍河故道往東北約5公裡處出現了一處大型遺址,即夏縣轅村(圖一),地表陶片分布面積達90餘萬平方米,調查顯示随後的仰韶晚期、廟底溝二期、龍山、二裡頭和二裡崗等時期遺存仍連續存在,但皆集中在青龍河故道兩岸狹窄區域,面積都很小。在二裡崗期之前這是距離鹽湖最近的一處遺址。在鹽湖區地下水難以飲用的情況下,轅村及附近聚落大概主要依靠青龍河地表徑流擷取生活用水。仰韶中期這裡突然發展成為一個近百萬平方米的大聚落(不過堆積不厚,說明使用時間較短或居住形态較分散),推測很可能與開發解池的鹽業資源有關,也許正是得以利用附近的鹽業之利,轅村才能夠興盛一時,聚集了相對較多的人口。2006年秋季,我們在轅村遺址進行了小規模發掘,共揭露約500平方米,獲得一批仰韶中期、二裡頭和二裡崗等時期的遺存,可惜都沒發現明顯與鹽業有關的直接證據。大概還是受水源和土質的制約,轅村作為大型聚落沒能持續長久,仰韶晚期以後就變成了小聚落。盡管如此,後來不斷有小規模人群堅持在此居住,很可能還是與解池鹽業有關。

鹽業資源盡管非常重要,但也不會是決定一個地區、一個文化興衰的唯一因素。陝晉豫鄰境地區在仰韶中期繁盛一時之後,到仰韶晚期階段開始趨于平淡,甚至有所衰落,罕見大型遺址。與此相對照,其外圍的西北甘青、北方河套、晉中北、豫北冀南及豫中等地區開始呈現程度不同的繁榮局面,都各自形成了特色不同的地域文化。尤其是關中西部到隴東一帶以及鄭州嵩山地區,皆有大型中心聚落出現,顯示出更加突出的發展勢頭。這或許說明,随着各地農業的發展和對各種資源的開發利用,各地人群也都獲得了較穩定的食鹽來源,那麼其他因素就會更多地影響區域社會的發展,導緻區域社會此起彼伏地興衰波動。至于在史前時期這些因素都是些什麼,則是需要我們進一步努力探索的課題。

不過從長時段觀察,中原地區在後來龍山時代的發展,特别是晉南在龍山時代的突出表現,以及随後中原夏商周王朝的興起,還有各曆史時期漢族和北方少數民族統一時期的政治與文化中心長久徘徊在大中原地區,恐怕也都有解池等鹽業資源的巨大支撐和貢獻。

五

本文以倒叙方式,追溯了河東池鹽開發、利用的曆史,以及與中原文明化程序的關系。其中有關此地鹽事确鑿的文獻記載最早可見于出土的商周時期的文字資料。但因鹽湖特有的天然結晶生鹽和人工助力曬鹽的生産方式,再加上缺乏專門的田野工作,考古上一直沒發現與早期池鹽生産有關的直接證據。是以關于早期、特别是史前時期擷取和利用解池食鹽的曆史,現在還隻能提出一些假說。盡管池鹽開發不易留下生産遺存。但假以時日多做工作,相信将來會有所突破。東下馮早商鹽倉的存在,以及寺裡—坡頭這種可能與控制池鹽外輸通道密切相關的遺址,提示我們可以尋找更早的與鹽業儲存、運輸有關的遺存。另外還可考慮在湖邊可能的鹽田産地進行适當考古發掘,嘗試尋找早期的生産痕迹及相關遺存。

晉南銅、鹽兩大資源都與中原早期文明的發展密切相關。不過在文明發生的初期,銅的作用有限。如果我們将中原文明起源時間推至複雜社會初現的仰韶中期,則銅尚未正式進入“文明建構”的視野,尚未成為社會的戰略資源。即便到了龍山時代,銅的作用仍不突出,其在中原文明生長過程中發揮關鍵作用還是始于夏王朝的建立。而鹽作為農業社會發展成熟之後不可或缺的基本生活資料,同時又是一種相對稀缺的資源,在文明發生的初期就應起到了舉足輕重的作用。那些臨近鹽産地、友善控制鹽的生産和配置設定的社會群體就會很快聚集起衆多人口和強大的能量,如果再輔之以優越的農業等生産條件,則這樣的區域或社群就會率先走上“文明之路”,發展出富裕、強大、對外有影響力,同時内部又有鮮明等級分化的複雜社會。不過這樣的社會是否能夠持續發展,并進一步孕育出早期國家,則還要取決于多種綜合因素。

附記:感謝田偉先生幫助制圖。