迫擊炮技術簡單,對機械加工裝置的要求較低,是以一度是大陸各派軍閥最中意的産品,即便是技術落後,缺少材料的八路軍,也在簡陋的太行兵工廠内制出了463門120毫米迫擊炮和19門150毫米迫擊炮。以每連配炮6門,每團配1個炮連來計算,這些炮可以配給80個步兵團。但實際配置是根據總部來調撥的,不同根據地,不同軍區所能得到的支援也不一樣。但是,與太行兵工廠相比,東北軍的“家底”就厚實許多了。在20多個日本兵無壓力占領遼甯迫擊炮廠,當場繳獲2303門迫擊炮來看,東北軍的“敗家”完全超出了我們所能了解的想象。

鼎盛時期,東北軍有沈陽兵工廠,天津大沽兵工廠,遼甯迫擊炮廠,青島鐵工廠這四大兵工廠。為了滿足火炮的生産需求,張氏在經營東北時從國外進口了大量的炮鋼,而東北軍兵工廠也在積極發展鋼鐵工業,為此還不惜從日本進口機械裝置,與日資合股開辦鋼鐵廠。靠着這些資本,東北軍成為了國内最強的身管火炮生産組裝地,東北軍内使用的各式野炮,榴彈炮和山炮等,大多都是“遼式”自造産品。而最讓東北軍得意的,還得是迫擊炮領域。在所有迫擊炮中,有75毫米,80毫米,120毫米和150毫米,240毫米這五大口徑。以牽引方式來分類,又分“有輪”和“無輪”兩種。以“遼11式”150毫米迫擊炮為例,就是舊式無輪重迫擊炮,炮身重210公斤,炮彈重19公斤。

為了滿足作戰需求,這些150毫米乃至更大口徑的240毫米迫擊炮以“6門1個連”的編制分别派給東北軍國防旅。有輪150毫米迫擊炮可以牽引可以馬拉,機動性還好,所有作戰不會很吃力。但無輪150毫米重炮則不行,該迫擊炮連的編制非常大,額員超過了200人,這些人既要負責運炮,還得搬炮彈。所幸東北軍每個國防旅都配有汽車,是以機動也不會很難。但東北軍打仗就愛丢裝備的毛病就非常大,以呂正操将軍在冀中整編時為例,6門150毫米迫擊炮丢了2門,2000人的團丢了近五分之二的重火力。

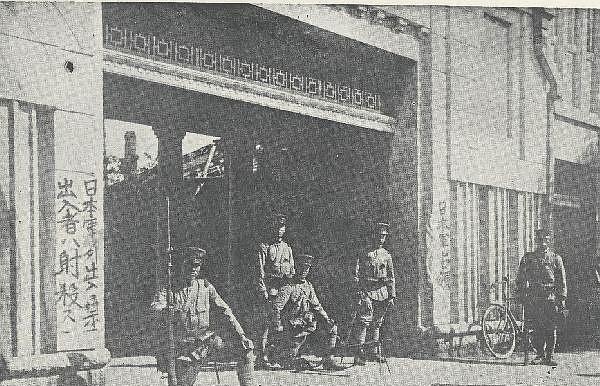

當時日軍沖進東北軍各兵工廠,軍火庫時,完全就是一副“土鼈進城見世面”的樣子,雖然日軍也有類似裝備,但這些日本兵根本沒見過如此數量和規模,日軍師團長官也是大喜,将這些裝備交到關東軍和駐屯軍後,又投入到了對蘇戰争中。在諾門坎戰役裡,遼式重炮也有登場,日軍将遼式裝備以6門制分類到各部加強火力,轟擊蘇軍一線前沿陣地,大口徑重炮彈砸下去就是一個大坑。不過,日本對蘇的工業劣勢使得這場戰鬥最終還是以蘇軍的勝利而告終,蘇軍也繳獲了一大批數量可觀的遼式火炮封存到了倉庫中。

對蘇戰争失敗後,日軍大學營開始全心投入到“南進”戰略上。過去從東北軍手裡繳獲的槍炮彈藥和兵工廠,轉過頭來成了屠殺我抗日軍民的武器。從長城抗戰再到長沙會戰,日軍在華作戰的槍炮彈藥有70%是來自于東北,擲彈筒和迫擊炮則100%來自于東北。在張氏父子發展的工業基礎上,日軍731部隊在東北以中蘇朝蒙的軍民進行活體實驗,研發出可适配到一線支援火炮的毒氣彈。遺憾的是,東北軍當時即便是覺得自己守不住,也沒有對這些兵工廠和軍火庫實施破壞,荼毒太深。