科教興國,人才強國始終是國家發展與前進的第一動力。

考試可以檢驗出考生的真學實才,是否存在渾水摸魚的情況。

“書中自有黃金屋,書中自有顔如玉。”

出自宋真宗趙恒的《勵學篇》

今天,讓我們一起看看古代的人是怎樣考試的。

考試制度的基礎與更新

西周:世卿世祿制

西周的時候,考試實行的法則是世卿世祿制。

俗稱是世襲制,身為王侯将相等有權利的人直接繼承,免去面試,直接做官。

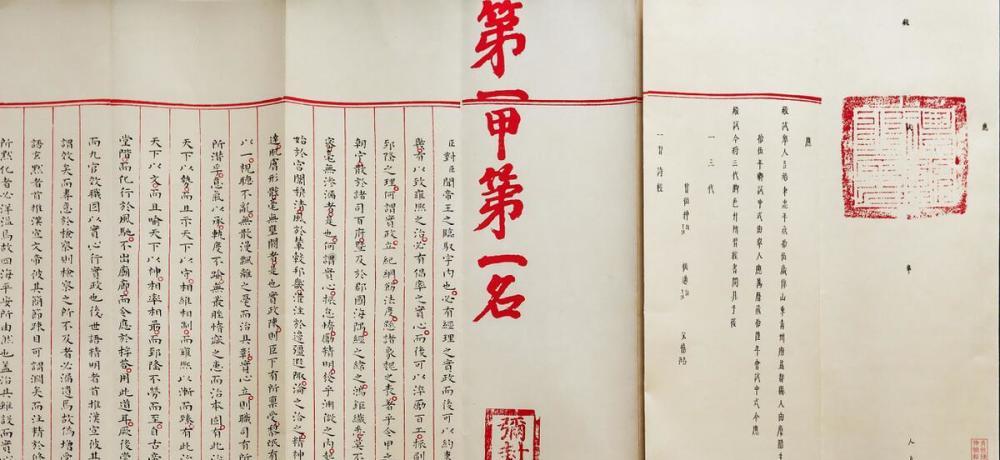

狀元卷案例

戰國:軍功授爵制

戰國時期規定是可以不用考試,但考核的标準是需要看軍功。

何談軍功?

軍功就是指:“上戰場殺敵人,開疆擴土,保衛當時的朝代,之後回來的時候就可以當官。而此時的世卿世祿制仍然存在,也就意味着上戰場殺敵的都是貧苦百姓家的孩子,而官僚将相等的孩子還是可以享受獨有的特權,直接可以世襲延續。

西漢:察舉制

西漢時期是表面的相對公平些,是需要考試,但必須得有舉薦人(俗稱的推薦人),通過了才有考試的資格,

舉薦标準對外說是品德才能舉孝廉,民意風評等優良品質,但古代尋常百姓家不代表能得到真正的民意,其實還是看家庭背景,最終的決定權還是掌握在那幾個大家的手中,尋常百姓家是幾乎連考試的門檻都不夠。

小抄圖

魏晉時期:九品中正制

魏晉時期(直接看門第,統稱家庭背景)把人分成九個等級,家庭背景好,哪怕四書五經都不懂,都有能當官的機會;家庭條件不行,就得一輩子受苦。

上品無寒門,下品無豪族。寒門難出貴子。

---------------出于魏晉時期。

隋唐:科舉制開始

隋唐時期才真正地做到了部分的公平(科舉制是指按照筆試成績選拔官員)

科舉制具有劃時代的深遠影響,就全世界來看,都具有領先的思想意識。

“朝為田舍郎,暮登天子堂。”

-------------出于隋唐時期

唐朝的時候考生資訊是不糊名的,考官是看着學生的卷子進行閱卷。則不公平的現象又是比比皆是。

宋朝:考試科舉糊名,設立試卷密封線,安排謄抄

宋朝為了做到公平,開啟了糊名的這波操作,也是史上最早的科舉糊名朝代,并設定了試卷密封線。(試卷密封線至今得以延續下來)。

宋朝為了減少考生作弊的頻率,甚至安排了謄抄,目的就是減少徇私枉法的現象。

明清:八股取士

明清時期限制考試範圍在四書五經。

四書:《大學》,《中庸》,《論語》,《孟子》;

五經:《詩經》,《尚書》,《禮記》,《周易》,《春秋》。

明清考試試卷圖

明清的科舉,實行三年舉辦一次,要陸續參加鄉試,會試和殿試。

鄉試是以省為行政級别舉辦的考試,一般在八月舉行。鄉試考中的考生成為舉人,于次年春季集中到京城參加由禮部舉行的會試。

會試取中者稱為進士或者貢士,方可參加最高一級的考試,即由皇帝親自主持的殿試。

鄉試第一名被稱為解(jie)元,會試第一名稱為會員,殿試錄取的一甲前三名便是人民耳熟能詳的狀元,榜眼跟探花。倘若在鄉試,會試和殿試中全都取得第一,便是人們常說的三元及第。

但要想考試之前需要先經童試考上秀才,(童試是科舉考試層級中最初級的考試,包括縣試,府試跟院試。)

對于古代而言,科舉是必不可少的進身之階。

明清應試文體限制在了八股文。

好處是降低了窮人的學習成本,像明末清初的黃宗羲建議要改革八股取士,要把考試範圍擴大。

除了四書五經,還要考武經七書以及史學方面(例如諸子百家都要考)

武經七書包含:《孫子兵法》,《吳子兵法》,《六韬》,《司馬法》,《三略》,《尉缭子》,《李衛公問對》。

科舉制度是古代中國曆史上偉大的改革與創新。改善了用人制度,使貧民百姓家也可以享受一樣的争取條件,使有學識的人才有機會到各級政府任職,也促進了文化與藝術的發展。