《呼蘭河傳》是蕭紅短暫人生當中所寫的最後一部小說,書中記述了蕭紅的童年和她成長的那座小城。

說《呼蘭河傳》是小說,多少有點兒底氣不足,這部小說真的不像小說。它沒有貫穿全書的叙事線索,沒有主要人物,沒有主要事件,有的隻是瑣碎。但是,這一切都不妨礙它成為一部優秀的小說,那些看起來很瑣碎的片段,也成為了一粒粒珍珠。“大泥坑子”就是書中散落的珍珠之一。

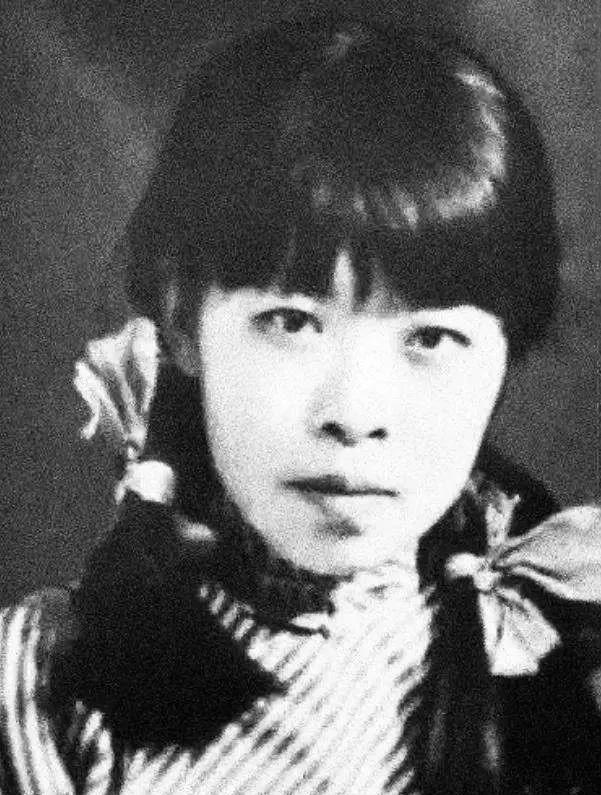

劇照

說起《呼蘭河傳》當中的大泥坑子,隻要是讀過這本書的朋友都會有很深的印象。

而且東二道街上有大泥坑一個,五六尺深。不下雨那泥漿好像粥一樣,下了雨,這泥坑就變成河了,附近的人家,就要吃它的苦頭,沖了人家裡滿滿是泥,等坑水一落了去,天一晴了,被太陽一曬,出來很多蚊子飛到附近的人家去。同時那泥坑也就越曬越純淨,好像在提煉什麼似的,好像要從那泥坑裡邊提煉出點什麼來似的。若是一個月以上不下雨,那大泥坑的質度更純了,水分完全被蒸發走了,那裡邊的泥,又黏又黑,比粥鍋瀙糊,比漿糊還黏。好像煉膠的大鍋似的,黑糊糊的,油亮亮的,哪怕蒼蠅蚊子從那裡一飛也要黏住的。

大泥坑子很厲害,黏住過蚊子、蒼蠅,差點黏住小燕子,陷進去過大馬,陷進過肥豬,簡直是呼蘭河小城的噩夢,大人、孩子從那裡過都很害怕:

水大的時間,不但阻礙了車馬,且也阻礙了行人,老頭走在泥坑子的沿上,兩條腿打顫,小孩子在泥坑子的沿上吓得狼哭鬼叫。

來往過路的人,一走到這裡,就像在人生的路上碰到了打擊,是要奮鬥的,卷起袖子來,咬緊了牙根,全身的精力集中起來,手抓着人家的闆牆,心髒撲通撲通地跳

這樣可怕的大泥坑子,簡直是呼蘭河小城的公害,大家為什麼不想法子解決呢?其實,大泥坑子不僅是客觀的存在,它自有它的特性,我們來細細地分析一下。

首先,大泥坑子善變,具有不确定性。

它在雨後和小河一樣,漫無邊際;天旱無雨的時候又像黏糊糊的粥一樣,一天一天的幹下去。這樣給人一種幻想,以為它總能自己變好。

其次,大泥坑子給當地人帶來了“利好”。

忽然街上賣起便宜肉了,平日不舍得吃肉的街坊都去買。哪裡來的豬肉會這麼便宜?大泥坑子淹死豬了。後來,有孩子捅破了窗戶紙,是瘟死的豬,這孩子後來挨了揍。大人的世界很虛僞,想吃便宜肉,又不好意思公開自己買病豬肉,大泥坑子剛好用來遮羞。病死的豬肉當然不能吃,淹死的沒問題,買來誰也不會笑話。

既然大泥坑子不是每天都很難走,還能為大家遮羞謀福利,那幹嘛還要解決它呢?何況,大泥坑子陷進馬車的時候,還能給枯燥的小城生活添加樂趣呢。你看每當大泥坑子陷進車馬的時候,多少閑人在圍觀呐喊啊?

蕭紅寫大泥坑子,一方面這是她童年生活中印象極深的一個客觀存在;另一方面其實是在借大泥坑子寫人。

蕭紅是魯迅先生的追随者,她的作品雖然不如魯迅先生深刻,但是她也盡力在剖析國民的精神世界,試圖從中尋求挽救國家和愚昧的國民的方法。

蕭紅筆下的大泥坑子其實可以看做沉積千年的封建傳統中的糟粕,文化劣根,人們在大泥坑子面前已經失去了主體精神、開拓精神、創新精神,他們隻想苟安于世,并不自覺地成為大泥坑子扼殺生命的幫兇。

呼蘭河小城的人們麻木、愚昧、苟且偷生,被不合理的封建倫理道德傷害,卻又無意識地維護這種本該被破除的畸形道德。呼蘭河小城其實也是當時整個中國傳統社會的縮影,社會病了,得治,這才是蕭紅想要借大泥坑子表達的意思。