近日,因“天才兒子”一文,譯者金曉宇走入大衆的視野。金曉宇日前接受采訪時透露,自己“翻譯的稿費很低,一千字五六十塊錢”。這再次掀起網絡上對于譯者報酬的讨論。金曉宇告訴紅星新聞記者,自己剛入行時的确是千字50-60元的價格,現在稿酬差不多千字80元。

記者調查發現,目前國内翻譯稿酬标準普遍在千字80元-150元間浮動,仍是低價,不少譯者還處于“用愛發電”的狀态。事實上,“翻譯報酬低”是出版業長期關注的議題,為何至今仍未有解決方法?

“用愛發電”:翻譯報酬低是普遍現象

據了解,2010年,金曉宇在其母的引導下開始翻譯美國作家安德烈娅·巴雷特的《船熱》一書,并由南京大學出版社于2012年在國内出版。

19日下午,金曉宇接受紅星新聞采訪時表示,他剛開始搞翻譯時的譯作《船熱》和後來的《誘惑者》稿費“确實分别是(千字)50和60”;其次,退稅是最近兩年才有,“是以說搞翻譯的現在一般确實是不賺錢的。”

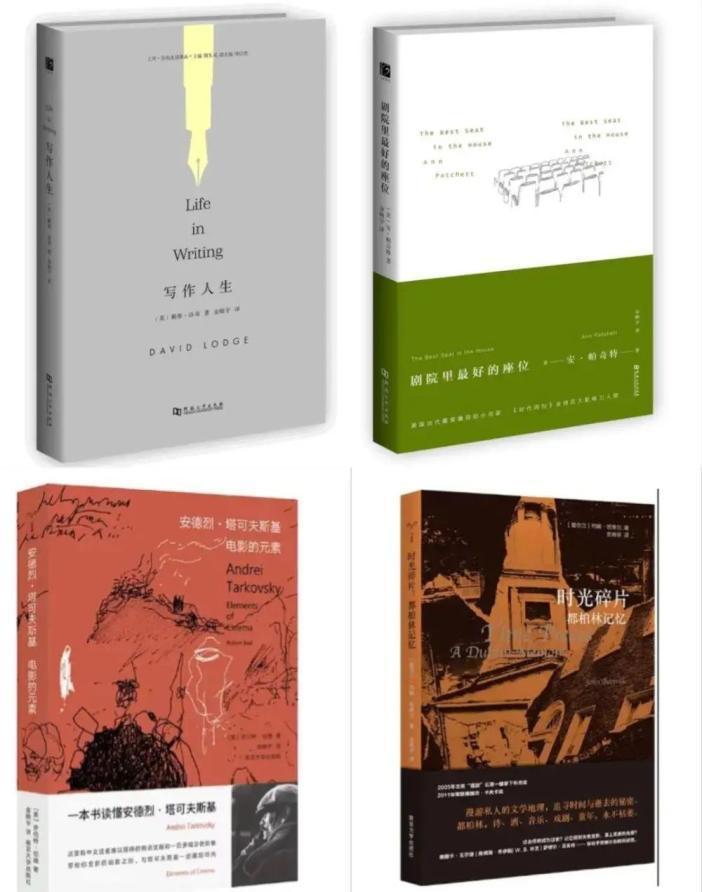

金曉宇翻譯出版的部分書籍

對此,曾供職于北京師範大學出版社的一位圖書編輯向紅星新聞表示,千字50-60元的價格雖低,“但是是業内普遍認為正常的入行價格。”

紅星新聞記者從多家出版社編輯處了解到,根據出版社和語種不同,外文書的譯作稿費多在千字80元-150元間,稿酬一般會因小語種、譯作品質佳和稿件難度大而有所提高。

其中,以果麥文化為例,其入門稿酬一般為千字200元,“已經算業内比較高的了”。但按照2個月全職翻譯10萬字的速度來算,稅前月收入剛好上萬,“譯者還是掙不到太多錢。是以翻譯行業的确是一個‘用愛發電’的行業,幾乎沒有做全職譯者的,除了家裡條件比較好或者特别真愛的。”果麥文化編輯小夏說。

記者發現,外文書籍的譯者多為兼職,主要由愛好者、高校老師和學生組成。

某高校博士生兼職翻譯小江(化名)告訴記者,他從2018年入行做實體科普,已翻譯出版4本書,還有多本書約在身。由于譯稿好,書籍出版後反應佳,他曾主動提出漲稿費的要求,稿酬也從最初的千字75元漲到千字95元,“這在業内已經算高的了”。

即便如此,一大學普著作10萬字左右,他隻能拿不到一萬的報酬,扣完稅也就七八千,“如果我專職做筆譯,能兩個月高品質地翻譯一本,但兩個月掙不到1萬,想當于月薪才三四千塊錢,我是接受不了的。”

金曉宇翻譯的圖書《烏鴉》

多名譯者表示,翻譯需付出巨大的時間成本和精力,并非想象中簡單,甚至不亞于做原創書。以小江翻譯的科普類圖書為例,他表示,查閱資料所耗費的時間比閱讀文本花的時間要長,因為面對的讀者是公衆,會更注重如何做到通俗易懂。

“一些著名的科學家可能有怪癖,對于大家所熟知的科學概念,他偏愛用自己創造的描述,比如我剛翻譯完某諾獎得主的一本書,某個概念隻有他用了這種提法,遇到這種類似的問題,我就得找在國外讀博的人交流,去翻閱這個人的論文,了解他所描述的這個概念到底是什麼意思,對應的是什麼東西。”小江說。

另一方面,在高校裡,翻譯作品難以被認定為科研成果。

“可能很多人覺得翻譯不是原創性質的工作。”小江告訴記者,在學校評價博士生科研成果時,他就送出自己的翻譯作品,“那些評審委員會的老師們,都挺嗤之以鼻的。”

多名高校學者表示,由于圖書種類多,各校認定标準不一樣,學術專著和文學名著的譯著應該是可以認定的,其他圖書不一定。某雙一流高校外國文學方向的教授表示,在他們學校文學作品翻譯隻能算作一半的科研成果,“價格非常不合理,基本是千字60-80元。”譯作的回報率極低。

2014年,曾翻譯《麥田裡的守望者》等名著的譯者孫仲旭的離世,曾引發外界對譯者付出與回報不成比例的廣泛關注。那年《南方人物周刊》的報道中,就讨論過翻譯稿酬低、譯作不被高校認可、稿費稅起征點低等問題。多名譯者表示,好的譯作值得體面的報酬,出版社不應把譯者當作廉價勞動力。

社科院研究所學生院教授、《世界文學》雜志主編餘中先表示:“稿費确實還是應該上去,不然的話,斯文掃地。”

譯者的稿酬:多種付酬模式,依舊不達預期

事實上,對于譯者的稿酬标準,2014年國家版權局釋出的《使用文字作品支付報酬辦法》(下稱“《辦法》”)曾有過規定。《辦法》中提到,以紙媒體出版方式使用文字作品支付報酬,可以選擇版稅、基本稿酬加印數稿酬或者一次性付酬等方式。

其中,版稅是指,使用者以圖書定價×實際銷售數或者印數×版稅率的方式向著作權人支付的報酬。

多名譯者和圖書編輯告訴記者,對一般譯者而言,簽版稅合同的情形較少。

記者了解到,考慮到市場銷量、結算方式和周期等諸多問題,純版稅模式也可能收益更低,“如果印量不夠高,版稅收入不如按千字報酬來得劃算,而且收款周期會更長,每年按照銷量結一次稿酬。”

對于學術類書籍,一般一次性印刷3000冊,很少會加印,是以按版稅結算收益更低,“像金曉宇翻譯的本雅明,屬于學術圈内的小衆,而小衆的學術書是很難掙錢的。”一位曾在北師大出版社工作的圖書編輯說。

2014年,譯者孫仲旭(中)的離世,曾引發外界對譯者現狀的廣泛關注。

上述《辦法》規定,一次性付酬,是指使用者根據作品的品質、篇幅、作者的知名度、影響力以及使用方式、使用範圍和授權期限等因素,一次性向著作權人支付的報酬。

多名圖書編輯表示,一次性付酬是現在翻譯界中最為常見的合同,但要注意合同中是否買斷了譯文的版權。

某主打教輔類圖書的國營出版社圖書編輯小蔡表示,他們一般會跟譯者簽一次性買斷合同,即譯者隻享受署名權和一次性的翻譯費,不享有版權。

譯者小胡于2019年簽署的買斷制合同顯示,譯者不得将譯稿的全部或部分自行或提供給第三方出版社,或作其他目的使用。譯者隻享受署名權和擷取一次性報酬的權利,不再享受其他任何權利;出版社如何使用該作品的譯稿及是以獲得的一切權益與譯者無關。

“買斷合同其實對于譯者的損害是非常大的,”果麥文化編輯小夏表示,譯者享受譯稿的著作權,應該是可以合同到期再授予别家的,“但現在很多出版社或圖書公司為了續約時不再支付譯者報酬,會簽買斷合同,買走譯稿的版權。”

小夏表示,她曾遇到一本書有品質很好的譯稿,譯者也願意和果麥合作,但因譯者最初與第一家出版機關簽了買斷合同,譯者沒有版權,即使原機關不願再出書,也不能再用,“這份譯稿就等于廢掉了,我不得不另外再找一個譯者,從頭來做翻譯的工作,其實是很浪費人力的。”

而《辦法》中提到的第三種付酬模式:基本稿酬+印數稿酬。基本稿酬,是指使用者按作品的字數,以千字為機關向著作權人支付的報酬。印數稿酬,是指使用者根據圖書的印數,以千冊為機關按基本稿酬的一定比例向著作權人支付的報酬。

某頭部民營出版商圖書編輯表示,這種配置設定模式基本可以兼顧譯者的即時收益和銷量分成,“比如先支付稿酬千字110元,然後圖書銷量超過2萬冊的部分,按1%或2%結算銷售或者印數的報酬。”

對于稿酬付款的具體情況,中信出版社的圖書編輯稱,出版方習慣在出版後半年内或是交稿後一年結算稿酬,但遇到書号下不來、選題沉沒時甚至不會給譯者支付任何費用。“個别出版方甚至會收稿幾年後毫無動靜。”

但無論是哪一種付酬模式和交稿周期,多名譯者表示,稿酬依舊不達預期。

外版書的成本控制:譯文品質上乘稿費可上浮

那麼,引進一本外文書,出版社需要在哪些環節控制成本?如何才能盈利?

記者了解到,引進一本外版書一般會包括确定選題、聯系版權、翻譯校對、下印上市這四個環節,在每一個環節,出版公司都有相應的經營思路。

多名編輯表示,确定選題、找到自己想要翻譯的書後,就會通過版代機構,跟外方、版權方聯系。

據國内某出版公司外版書編輯小章(化名)介紹,在聯系版權與翻譯階段,出版社需要預付版稅,這是出版社産生成本的第一個環節。預付版稅是與版權方簽合同時預先支付的一筆版權費,如果首印銷售冊數超過預付對應的冊數,就需要在約定版權結算時間内另付版權費。“一般預付對應冊數都在4000冊左右”。

版權合同簽下來後,就要進入找譯者的階段,譯者稿酬是産生成本的第二環節。小章告訴記者,如果翻譯品質夠高,能夠節省後期編輯成本,公司就會願意讓稿費在範圍内浮動。有關浮動範圍他曾經做過相關計算,一本銷量2萬冊的外版書,在維持營銷成本的前提下,譯者的稿費能夠在千字120-150元間浮動。此外,也有出版社或圖書公司外包給翻譯公司,由翻譯公司找譯者的情形。

除了預付版稅和譯者稿酬外,書籍的成本還包括紙張、插圖、編校、排版設計、印制、發行和營銷等等成本,“你可能印刷到一個量後才能賺到錢,依據邊際成本遞減原則,但很多時候其實是賠錢的。”一圖書編輯表示。

以中信出版社為例,其2020年财報顯示,一般圖書出版與發行業務的成本結構是:印裝費22.88%,紙張材料費14.52%,版稅及稿酬33.17%,排版與校對費0.76%,編輯經費10.42%。

小章稱,一本書的編輯成本往往在出版社預算的階段就會确定下來,後期銷量并不會影響編輯的“比較固定”的薪酬。

國營出版社圖書編輯小蔡表示,他在北京工作,每月收入在一萬左右浮動,“靠出版圖書必然是不能掙錢的。”有圖書編輯表示,相當多出版機關給的待遇在4000到6000左右,“如果在一線城市,肯定不考慮買房了。”

在衆多關于出版業稿酬的讨論中,有觀點指出:既然譯者說稿酬低、圖書編輯工資低,那麼誰掙到錢了?

窘境的背後:圖書能否提供有競争力的内容

在多名圖書編輯看來,出版整個行業是“賺不到錢的”。

編輯小章認為,這個行業“二八效應”非常明顯,就是用頭部20%掙錢的品類,平衡剩下虧錢的品。

據小章回憶,他主要負責文化類暢銷書,其經手的暢銷書利潤率都在10%左右,若圖書銷量高,紙張和印刷成本可以控制在13%左右,加上10%的作者版稅、宣傳和編輯成本(4%以内),而一本書的折扣大約是42折,這樣就還有15%的利潤率,“當然,以上都是前20%盈利機關暢銷書的情況,出版公司還要把這部分利潤用來平衡大多數虧損的品種。”

浙江文藝出版社社長鄭重此前接受媒體采訪時,曾測算出大衆圖書的淨利潤率約為3.75%。他表示圖書毛利約為20%,由于管道的價格戰、給管道的返點,在扣除退貨、污損書處理和編輯、管理等人工成本後,大衆圖書出版的“油水”幾乎被吸幹抽光,“我們1.6個億的總碼洋(圖書定價與銷售量的乘積),隻有600萬元的淨利潤,淨利潤率約為3.75%。”

資料圖。有觀點認為,圖書行業能否賺錢,核心在于能否提供有競争力的内容

一方面是圖書薄利,另一方面圖書銷量下滑。北京開卷釋出的《2021年1~8月國内外圖書零售市場趨勢》中提到:近年來開卷監控銷售冊數在17.8億~18.5億冊左右,每年有些許下滑,其原因在市場銷售冊數市場總量有一定程度的下滑。另外,前幾年市場整體保持兩位數以上的增長,部分增量是由圖書定價因素推動。

有資料顯示,我圖書市場的新書收入與出版方投入之間的裂縫愈發明顯。2010-2020年大陸新書的碼洋貢獻率從30%下降到13.82%,長期銷售的老書依舊受到消費者的青睐,即便是時效性要求高的教輔市場,新書碼洋貢獻率僅為12.08%。

資深出版人、未來之音首席執行官盧俊在接受《财經》采訪時稱,新書在目前的圖書市場中很難有登上暢銷榜單,背後是出版的難度和門檻在降低,老書作為供給集中時代的産物,使用者選擇成本更低。

盧俊分析稱,整體而言,出版行業面臨着諸如産能過剩下的激烈競争,優質原創稀缺、新媒介環境對圖書發行的沖擊等現實問題。

果麥文化編輯小夏認為,網際網路數字媒體對這些傳統出版業的沖擊、實體書店銷售下滑、電商平台對圖書銷售的沖擊等都不是出版業最核心的問題。

在她看來,圖書是作為大娛樂的其中的一環,在人們生活習慣發生變化的背景下,競争對手由别家的書變為短視訊、騰訊、知乎時,圖書能否提供有競争力的内容是核心,“我覺得這是一個結構性的問題,譯者拿不到錢,跟圖書行業利潤空間窄相關,而利潤空間窄跟整個行業賺不到錢是相關的,行業賺不到錢,在于我們的内容缺乏競争力是相關的。”

“最重要的還是做出好産品,提供好宣發,才能使行業整體獲得更大的生存和利潤空間。”小夏說。

四川大學文學與新聞學院教授、全國出版專業學位研究所學生教育指導委員會委員王炎龍也認為,圖書行業利潤收窄和人們生活習慣發生變化都對出版業造成沖擊。

但其表示,編輯和譯者待遇不佳和不同公司的績效機制也有關系。他認為,個人編輯或譯者的工資是一個微觀層面的問題,績效機制才是影響從業人員工資的關鍵。

來源:紅星新聞

更多精彩内容,請在應用市場下載下傳“晨視訊”用戶端。歡迎提供新聞線索,一經采納即付報酬。爆料微信關注:xxcbwx,24小時報料熱線0731-85571188。