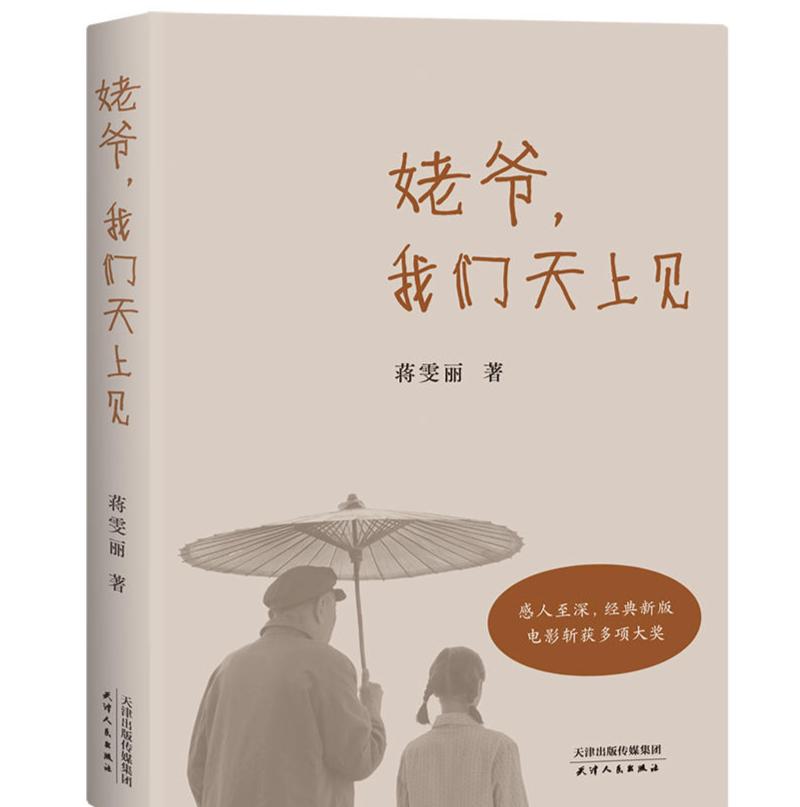

作者:蔣玉麗

出版機構:天津人民出版社

我們在天堂看到彼此

爺爺的最後一句話是:不能火化。

為了給我的祖父買一副像樣的棺材,沒有積蓄的母親不得不賣掉他的盆景來支付。

那是1979年,埋葬不再被允許,一切都必須秘密進行。爸爸在郊區的山上找了個把爺爺埋的地方。城裡沒人做過棺材生意,是以就要把人托付到鄉下,找個能做棺材的主人。

有一件事我一直想知道,爺爺已經住院半年了,他已經九十三歲了,為什麼我爸爸媽媽不早點為爺爺準備棺材和墓地呢?你為什麼直到最後一刻才開始看它?

我想是媽媽不想讓我的爺爺去。

葬禮那天下着雨。

清晨,天空明媚,父親跟着從機關借來的卡車到鄉下,把剛造好的棺材拉回來。母親借了一輛平闆卡車,在幾個朋友的幫助下,悄悄地,爺爺的屍體從醫院的太平間出來,把木闆車上蓋滿了雨布。

母親和這些叔叔冒着雨把平闆車拉到我們住的鐵路宿舍樓門口。我和姐姐們跑出去見,媽媽告誡我們不要說出來,萬一讓居委會知道爺爺不能被埋葬。幾位和爺爺一起生活了幾十年的老鄰居,被媽媽邀請過來,打開雨布的角落,這樣他們就可以靜靜地看一眼爺爺,哪怕是說再見。

我被祖父的死吓壞了,這是我一生中第一次面對死亡。我也被母親吓壞了,把爺爺的生活看成是我自己像母親一樣,經過六個月的煎熬,在爺爺的去世的打擊之後,人已經不合時宜了。

我不敢和你一起去仰望爺爺的遺産,我簡直不敢相信躺在上面平闆車,就是我的爺爺。

虛弱的母親在老鄰居面前崩潰了。

她幾乎無法忍受被我的兩個姐姐幫助,每個人都在哭泣。多虧了幫推推車的叔叔們,他們及時阻止了局面,看到它失控,讓鄰居們趕緊回家,以免引起注意。

然後他們帶着我們的姐妹和母親,和他們的祖父一起拉上木闆車,上了路。我們中有些人戴着雨傘,有些人穿着雨衣,守衛着祖父的棺材兩邊,拿着雨布,怕雨布被風吹起來,雨水落在爺爺身上。

我們默默地走着,默默地走着。

從早到晚,從城市到鄉村。

我從來沒有走過這麼遠,但我一點也不覺得累。

漸漸地,我忘記了我的使命,忘記了那是在我去他祖父葬禮的路上。我不斷被周圍的風景所吸引,向西看,一會兒要走,一會兒跑,一會兒認真,一會兒忘了嚴肅。

我覺得這是一個孩子,不像大人,不斷沉浸在一種情緒中,總是容易被周圍的事物所吸引,而忘記了自己的角色。

下午三四點鐘,我們到了山腳下。

爺爺的棺材還沒到,我們把木闆車拉到一個平坦的山谷,靠在麥托盤上避雨,休息,等待。

被雨水浸透的小麥托盤滾來滾去,像一把大鋤頭。我爬上麥托盤,站在"鞋子"上看,看看爸爸有沒有來。沒過多久,我開始跳來跳去,就像在我祖父的棕色床上一樣。跳完,再往下滾滾,像滑梯一樣滾滾。

媽媽和大人們在麥托盤的另一邊說話,沒有注意我,我從扛着他們的那一邊悄悄地滑了下來,然後爬上去,然後滑了下來。我讓姐姐跟着我滑行,我們滑行越來越有力,勇氣越來越大,速度越來越快。

突然,我遇到了一輛拉着我祖父的木闆車。

為了讓闆車平整,叔叔們把闩鎖放在麥托盤裡,我滑了一下,正好碰到了推車。車子裡顫抖了一下,我和姐姐吓了一跳,急忙跑過去看看爺爺是否安全?

我們輕輕地打開蓋在我祖父身上的塑膠布的一角,這是他去世後我第一次見到他。爺爺靜靜地閉上眼睛,臉紅了,臉上露出了笑容。

這已經不是我最後一次在醫院裡看到一根氧氣管,滿嘴塗滿了紫色的藥水,爺爺被綁在床上,眼睛空空如也。它不像一個死人。紅潤的臉頰不是化妝的,當時沒有服務,爺爺直接從醫院太平間拉出來。

那麼,為什麼他如此善良和藹可親,有着天使般的面孔呢?他的臉頰是白色的,對死者一點也不害怕。我記錯了嗎?這是我的主觀願望嗎?我曾多次和我的兩個姐姐一起回憶起那天的爺爺,兩個姐姐也清楚地記得那張像嬰兒爽身粉的笑臉。

我不認為我的祖父死了,他還活着。

我甚至想親吻他的臉,他的臉一定是熱的,否則臉頰會發紅。

我慢慢地俯下身,臉越來越靠近爺爺的臉,我的鼻子快要碰到爺爺的鼻尖了,爺爺似乎也知道我的想法,微笑着迎接我。

"别碰我爺爺。

姐姐罵我。

我停在那裡,就好像我小時候和爺爺面對面睡覺一樣。那時候,我經常在晚上醒來,害怕睡在我旁邊的爺爺死了,把手指放在鼻尖下,感受他的呼吸。如果吹到我的手指的呼吸均勻而光滑,我就會入睡。

這一刻,我不需要用手指去嘗試,看着爺爺的花朵綻放的一般面孔,我感受到了爺爺的制服和流暢的氣息。我們面面相觑,那一秒仿佛是一萬年,我和爺爺穿越了時間的沙漠,回到了我的童年,回到了庭院,回到了我們臉上,睡在大床上。

我的心很開心,爺爺沒有死,我從心裡覺得,爺爺還活着。

姐姐輕輕地把我拉到一邊,蓋上了打開一個角落的塑膠布。

當時還在下雨,我祖父的棺材還沒有到,天已經黑了。大家都很着急,父親的一位同僚跑回去向大家舉報:"因為下雨路濕滑,拉棺材的車在回程的路上撞到了人,送進了醫院,傷勢不是很嚴重,但是,糾纏不住的人不去,要求賠很多錢。"

下一步是什麼?

媽媽的神經再也無法忍受任何打擊,幾乎崩潰了。錢,錢在哪裡?買棺材找墓地已經花光了所有的錢,到哪裡去找錢呢?解決不了糾紛,難道我們就要等這片大雨了嗎?爺爺呢?

所有的人都勸說媽媽,安慰媽媽。

我獨自站在爺爺的木闆車前,看着日漸暗的日子,覺得我應該為爺爺做點什麼。我走到一個叔叔面前說:"徐叔叔,你騎着自行車,帶我去見他們。"

徐叔叔看着我,點了點頭,推上自行車,抱起我,騎向淮河壩的方向。

淮河大壩,是汽車拉棺材駛過的公路,也是這個地區的最高點。我們冒着風雨在大壩上騎行。一趟卡車,飛濺的水,從我們眼前呼嘯而過。

我擡頭看了看我開的每輛車,看看車裡是否有父親,看看車裡是否有棺材。然而,直到天完全黑了,才等到爸爸,也沒有等到卡車拉動棺材。什麼也看不見,我們周圍有一塊黑色的斑塊,我們騎車回去。

摸着黑,回到山谷,打到山谷場上沒人。那個人在哪裡?爺爺的木闆車在哪裡?他們都去過哪裡?我們傻傻的眼睛,黑色的壓力壓在山谷上,隻有我和徐叔叔。他們都走了嗎?争端沒有解決,棺材也沒有送達,那麼他們去哪裡避雨呢?他們能去哪裡?

雨還沒有下來,很遠,我好像聽到有人在說話,半夜深陷山裡,一定是爸爸媽媽和叔叔們。我們觸摸了有聲音的過去。

聲音越來越大,随着鐵鍬和鐵鍬挖掘的移動,我們得出結論,這應該是祖父的墳墓。

漆黑夜裡,我們夠不着五根手指,精疲力竭地爬上山坡,在淡淡的篝火下,我看到了爺爺那具未上漆的棺材,那是放在墳墓裡的,父親和叔叔們正在用鐵鍬填滿它。

我實際上隻看到了棺材的蓋子,棺材上覆寫着所有的泥土。我張開嘴,站在那裡喘着氣。沒有人注意到我,沒有人知道我走了,沒有人知道我回來了。我站在那裡,看着坑裡的泥土被埋得越多,它就越高。

突然,我心中有一個聲音說:"文麗,你的童年結束了。"

我真的聽到了這個聲音,它來自我的心,那是我的心。

爺爺下葬後,我得了心肌炎,媽媽說我傷心過頭了。我很抱歉反對我母親的聲明,但我真的很慚愧,因為我并沒有像我母親說的那樣過于悲傷。不是因為我對爺爺的感情不夠,而是因為我覺得爺爺已經離開了我。

有一天,父親問我:

"那天你和徐叔叔去哪裡了?"

"我們要在大壩上見你,我們不會見你。

"難怪,當我經過大壩時,我看到一個穿着雨衣的小女孩站在路邊。我在想,為什麼在鄉下會有這麼漂亮的小女孩?"

爸爸認不出我,我認不出爸爸,我們在風雨中失去了雙臂。我沒有看到祖父埋葬的場景,我和祖父一起進入地球的那一刻也失去了我的手臂。我看到的最後一個爺爺是坐在木闆車裡安靜微笑的爺爺。

這一切都是我爺爺安排的嗎?

難道我爺爺不想讓我看到他被埋葬,讓我走嗎?

長大後,我明白是我的爺爺不想讓我傷心,他去了天堂。我的祖父去了天堂,他像天使一樣去了天堂。

<b>:"如果你有新聞線索,歡迎你向我們舉報,一旦被采用,就會有費用獎勵。新聞微信關注:ihxdsb,feedQQ:3386405712</b>