我們天上見》中的祖孫倆人相依為命,他們的生活那麼平淡,平淡得似乎讓人沉悶,但人與人之間的情感卻很真摯;雖然從沒在電影中看到情感的爆發,但沁入我們骨髓的情感依然那麼飽滿、濃烈。

一部小小的電影故事,在那個看似城市又似村落的社會一角,它像是草葉枯黃的世外桃源,安靜 又蒼涼,總是下雨下雨,雨水似乎在沖刷着我們心靈的浮躁,在那個看不到希望的年代,我們依然從中體會着人情、親情、愛情,它承載了好多好多,沉澱在我們心裡好多好多。

外公走了,走得又是那麼平靜安甯,讓我們感受到外公不是去世了,而是去了天上,留給我們的是那淡淡的憂傷。

《我們天上見》是蔣雯麗的自傳式電影,也是本屆釜山電影節唯一一部入圍“新浪潮”單元的中國電影。影片以一個孩子的視角,講述了上世紀七十年代末,一個小女孩和她的外公相依為命的感人故事。

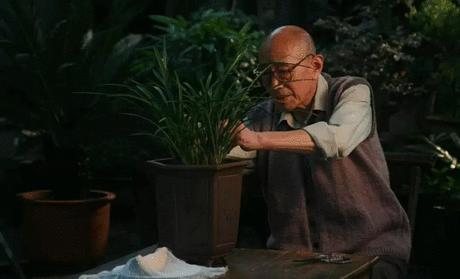

這是著名演員蔣雯麗的導演處女作,也是她首次自導自演的作品,借助鏡頭,她記錄了小女孩的成長,表達了生命的傳承和代代延伸。而這對“祖孫”的“摹本”正是蔣雯麗和她的外公。蔣雯麗說:“這是部自傳性的故事,是我和我外公的故事,講一個小女孩和老人的親情,還有那個時代的生活。”片中的外公由北京人藝著名表演藝術家八十高齡的朱旭出演,這部影片也将是他的封鏡之作。片中原型是蔣雯麗的外公,朱旭不僅學習了蚌埠方言,更是用豐富的人生閱曆與表演經驗,成功塑造了角色。

同時《我們天上見》這部由蔣雯麗首次擔任導演拍攝的處女作也作為唯一一部入圍釜山國際電影節主競賽單元的中國影片,将與其他11部入圍影片争奪電影節的大獎“最佳影片獎”。第一次當導演就取得這麼好的成績,在常人看來,這可能和她有個當導演的老公是分不開的,但蔣雯麗透露,這部影片是在顧長衛的“袖手旁觀”下由她自己獨立完成的。

曉蘭第一次聽到死亡,是因為小翠的去世,是以她擔心自己的爺爺也會離開自己,但是最終曉蘭的外公還是離她而去。陪伴着曉蘭童年的外公死去,曉蘭的悲傷并沒有在影片中進行刻畫,而是将鏡頭給到了質樸明亮的小屋,曉蘭畫的蘭花一如既往地綻放,而窗外也是陽光明媚,我們都知道就像納蘭性得在《飲水詞》中說的那樣“人生若隻如初見,何事秋風悲畫扇”。

從小女孩蔣小蘭還小的時候,外公給她洗澡穿衣,每次都陪着小蘭去練體操,在小蘭練體操疼得哭的時候,外公就扮孫悟空逗她笑。外公給小蘭縫制體操服,找人給小蘭做月經帶。能給她的一切外公都想盡辦法給她,唯獨不能把小蘭的父母喚回來。于是外公假扮小蘭的父母給她寫信,祖孫倆就這樣一天天生活着。

後來小蘭長大了,外公也漸漸老了。醫生說外公器官衰竭,隻有心髒依然跳動,那是因為外公放心不下小蘭一個人。小蘭開始給外公洗澡穿衣,喂外公吃飯,帶外公出門,扮成孫悟空哄外公開心的樣子。時光荏苒,這就好似一個輪回的感覺,小時候你是怎麼愛我的,現在長大了我也是這樣愛你的。

我問外公:人死了會去哪裡?

外公告訴我:好人去天上,壞人去地下。

外公終于病倒了,醫生說他太老了,但還是對我放心不下。從此,我笨拙地用曾經外公照顧我的方式去照顧外公,我堅信如果我能好好照顧他,他一定會好起來。我稚嫩的肩上扛起了責任也扛起了愛。

那一年,我一下子長大了。

外公雖然離她而去,可是曉蘭知道外公是去天上和舅舅們團聚了,外公将自己畢生的愛都送給了曉蘭,也許下一次曉蘭和外公的再見就将是在天上了。電影中時常會有下雨的情節,雨天隐喻着當時風雨交加的時代,在雨天裡曉蘭沒有父母的陪伴,而外公就成了曉蘭雨裡的避雨傘,影片中你能夠時常看到每到雨天,曉蘭手裡都會拿着一把傘,那把傘可以象征着曉蘭的外公,在小蘭的童年時光裡,外公充當着他的保護傘。

某一天,遠在西北工作的爸媽來信了。這封久違的信讓我發現過去十年裡爸媽給我的所有的信都是外公寫的,滿滿一盒子,都是外公模仿的字型,都是外公寫給我的溫暖。

外公知道爸媽快回來了,在一個陽光明媚的午後,在我的陪伴下,他安心地閉上了眼睛。

外公下葬那天,下着細雨,我把外公一生所得的鐵路徽章都别在了他胸前,我告訴外公,我會做一個好人,将來與他在天上相見……