故宮,堪稱中國建築史上的奇迹。

除了建築工程龐大外,其建造藝術更是巧奪天工。

很難想象,在毫無鋼筋混凝土等建築材料的情況下,這座由木頭拼接而成的建築竟然在風雨中矗立600年巋然不倒。曾有專家以縮放1:5的比例在地震台上搭建了一座與真實壽康宮一模一樣的宮殿模型。直至地震10.1級的時候,壽康宮模型依然沒有垮塌。要知道,人類曆史上最大的地震為9.5級,其能量相當于20億噸TNT炸藥同時爆炸。

如果不是親眼見證,我們很難想象,這座使用榫卯結構的木頭建築竟有如驚人的能量。

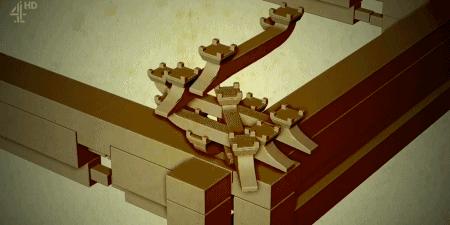

榫卯結構,是一種以木架結構為主的、構件間采用凹凸結合的連接配接方式,外在滴水不漏,内裡暗藏乾坤。千百年來,中國的匠人靠這個,就能做出可以使用幾輩子的木工家具。

凹進部分叫卯(mǎo),凸出部分叫榫(sǔn),卯榫咬合,起到不用釘子、不用膠的連接配接作用。

現代,榫卯依然被廣泛運用到高端家具的制作工藝中,不僅被稱作是中式家具的“靈魂”,更是中華傳統文化不可失傳的璀璨明珠。

榫卯與“京作”

榫卯結構最早可追溯到六七千年以前。

1973年,距離甯波市區約20公裡的餘姚市河姆渡鎮發現了距六七千年前的新石器文化遺址,人們稱之為河姆渡遺址,其中就出土了大量榫卯結構的木質構件。

古人通過何種靈感開創了這一先河我們不得而知,但這一文化的誕生卻延綿至今,甚至創造了建築學上的奇迹。

而這種神奇、堅固的結構,後世除了廣泛使用在中式建築上之外,還有一個重要的應用場景就是木質家具。尤其到了明代、清代,能工巧匠們在家具領域對榫卯結構的掌握,更是到了登峰造極的地步。

其中,最負盛名的“京作”“廣作”“蘇作”三大流派的紅木家具工藝,堪稱其中主要代表。尤其“京作”一派,系清式家具的典型,多年來可謂對榫卯結構的繼承發揚、去僞存真貢獻巨大。

京作朝服櫃

當年明成祖朱棣建都北京後,要建造皇宮,自然同時需要制作好多家具器具。

當時主要是從南方“蘇作”和“廣作”這兩大流派裡征調能人巧匠進京效力,并以“蘇作”技藝為主,兼顧“廣作”。

這些工匠來到北京,漸漸結合京城宮廷層文化需求和皇族氣派取向,并吸收諸多文人創意、在對蘇作和廣作進行結合與改造後,京作家具技藝漸漸成型。

按照之前對北京城的布局,一東一西基本是一官一商,手藝人就都去南城了,過去人們把那裡叫“南城帽兒”,主要集中在現在天壇北門一帶,此時才正式打出一個旗号,叫京作。

那時京作專為皇家服務,隸屬于清廷内務府的造辦處。

造辦處的工匠都是有品級的——按級别吃國家俸祿。

鴉片戰争以後,由于國力财力不堪,加之宮裡經過數百年的建設後,對家具的需求度逐漸降低,皇家無法持續供給造辦處,這些工匠從此隻能自謀生路,散向民間。

榫卯大道:自然性、科學性、藝術性

榫卯工藝是古代工匠的必備技能,工匠手藝的高低,通過出自他手的榫卯結構就能清楚反映出來。若榫卯使用得當,兩塊木結構之間就能嚴密扣合,達到“天衣無縫”的程度。

在古代,整套家具甚至整幢房子不使用一根鐵釘,卻能使用幾百年甚至上千年,這在人類輕工制造史上堪稱奇迹,同時也正是榫卯的功勞。

榫卯圓包圓結構

最基本的榫卯結構由兩個構件組成,其中一個的榫頭插入另一個的卯眼中,使兩個構件連接配接并固定。

國家級非物質文化遺産“京作硬木家具制作技藝”傳承人種桂友大師的弟子劉岩松先生就曾分享過關于榫卯的看法。他說,榫卯不僅僅是一種結構形式,更遠遠超乎結構本身。起源于自然的榫卯,還兼具科學性與藝術性。

榫卯的自然性

榫卯并不是憑空出現,而是一步步慢慢演變過來的。從幾千年前的河姆渡文化時期至今,大自然和生活中很多形式都與榫卯的連接配接結構有一定關聯。比如,植物與土壤的連接配接、人體的骨骼連接配接。

榫卯的出現順應了大自然的規律,是以才能演變到今天的科學合理性。這種起源于自然、造福于人類的特點,便是它的自然性。

榫卯的科學性

榫卯具備科學合理性才能夠應用,反過來說,并不是一凸一凹結合起來就一定能夠穩定。

實際上,國内外不乏對榫卯制式研究的愛好者,經過時間和實踐的檢驗,他們發現,并不是所有的榫卯制式都能夠經得住考驗。

比如,現代科技的發達,能夠讓我們有條件考究榫卯的結構是否科學。

為了驗證榫卯制式的科學性,劉岩松老師帶領團隊經過大量破壞性試驗,最終證明當年造辦處延續下來的設計結構,能夠達到97.4%的合格率(詳見《榫卯》一書)。

摘自:種桂友、劉岩松著《榫卯》第50頁

榫卯的藝術性

榫卯還是科學和藝術的結合。

如今,榫卯技藝制作的家具和工藝品早已不為皇家專屬,而榫卯的藝術美,則随着時代的發展,具有着不同的審美展現。

曆史在前進,文化在發展。透過通體以榫卯結構制作和呈現的硬木家具,我們能看到不同時代對美的了解,進而窺見曆史點滴。

跨越千年的榫卯流傳至今,昭示着匠人們是在用正确的方式傳遞給後人正确的價值觀:榫卯文化既是和諧文化,也是互相成全、互為依賴、互為補充的合作文化。将榫卯内在的東西傳播下去,必能造福人類。

榫卯曲尺結構

榫卯與非遺

從600年前明代造辦處開始,榫卯家具形成了一股京作流派,并一直延續到清朝造辦處。造辦處取消後,京作榫卯手藝面臨失傳狀态。

如今,“京作硬木家具制作技藝”已入選國家級非物質文化遺産,而種貴友老先生則是這項技藝的唯一國家級代表性傳承人。也許你會問:這些明明是“物質”的器物為什麼會是“非物質”的文化?

答案就是,在這些看得見摸得着的物件的背後,隐藏着一代代能工巧匠薪火相傳的榫卯技藝和手工秘笈。

正是他們的慧心和巧手,使京作硬木家具這門古老的技藝擺脫了簡單的物質存在,日積月累最終成為一項彌足珍貴的非物質文化遺産。

遺憾的是,近年很多老手藝都在逐漸退出人們的視線,甚至面臨着“人亡藝絕”的境地。榫卯技藝的傳承也同樣要面對機械化時代所帶來的挑戰。

技藝需要傳承。

2009 年,種桂友大師被中華人民共和國文化部任命為非物質文化遺産傳承人之後,便開始思考如何更好地将這門絕藝傳承下去。

要知道在過去的年代,這些技藝都是師傅們口傳心授,秘不外宣。‘師傅領進門,修行在個人’。

目前,市面上關于紅木家具鑒賞、研究的書很多,但關于實踐制作類的卻幾乎沒有。

早在2007年,種桂友大師就開始整理準備,并攜手受過現代高等理工科專業教育、理論實踐皆資深的徒弟劉岩松,師徒倆用了近10年時間,邊切磋、邊記錄;邊驗證、邊撰寫,終将自己50年寶貴的京作硬木家具傳統結構營造秘笈及經驗、古舊硬木家具維修技藝和竅門等内容落到紙面、成書出版,進而深入淺出、圖文并茂地為讀者打開了那個曆代木工巧匠們不授外人的榫卯工藝“黑匣子”。

國家級非遺傳承人種桂友大師(右)

與徒弟京作榫卯藝術館館長劉岩松

書中不僅凝聚了明、清京作造辦處能工巧匠們的無窮智慧、手藝、心得和設計理念,同時也對京作榫卯技藝的所有要旨做了系統總結和梳理,既是大師匠心,亦是生産實踐中的所知、所思、所想、所得,同時更是普通人得以了解神奇的榫卯技藝和榫卯文化的入門必經。

這本書就叫做--

《榫卯》

這本書對榫卯這項玄機重重、神秘莫測,非傳授難得其法、非經驗積累難入其道,非心有靈犀難解其妙的手藝而言:相當于交給了我們一把打開“黑匣子”的鑰匙,更有利于榫卯的手藝秘笈得以保全和傳承。