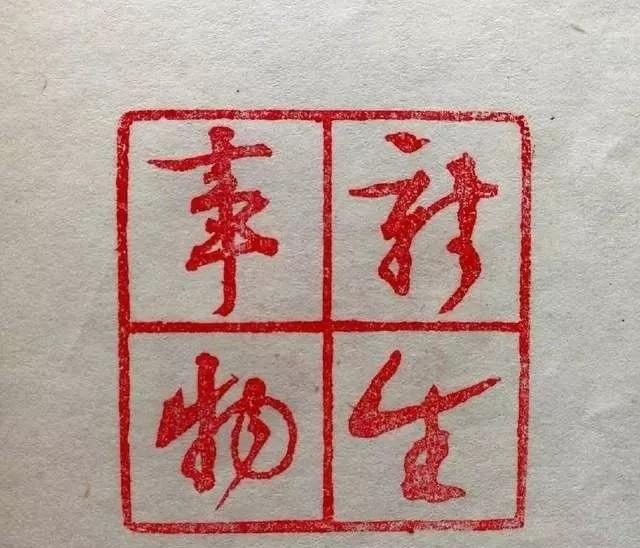

新生事物 以簡體行書入印,古來未見。

上個世紀七十年代,曾經興起過一段時間,用台灣字入印。具體發起人亦不可考,有說是一著名金石篆刻、收藏出版大家,其實許多印人在不同時期都曾刻過台灣字印。不論是誰,這可不像第一個吃螃蟹的,不僅膽子大,還得是個聰明人。也算是新生事物吧。

這類印刻,特點其一:簡化漢字。印文全部為當下正在使用中的簡化漢字,字型用的是楷書、魏碑、行書、隸書等,不采用篆書、金文等古體。

特點其二:舊瓶裝新酒。追溯起來,依然采用傳統的篆刻模式,比如漢印的滿白、秦玺印的分割、元朱文、漢碑刻等等。

要說最顯著的特點,當然是印文一目了然,清楚明白,不用加備注就都看得懂,内容也是緊跟時代,鮮有風花雪月的調調。

對這種形式的篆刻,褒貶不一。有的說藝術是為生活服務的,就得通俗易懂,鄰家老太也能指點一二,方為貼近生活。

而也有的說,藝術來源于生活,要高于生活,不然就淪落為大俗,不能稱其為藝,也無術可言。

又有:如果藝術讓人民看不懂的,那還是藝術嗎?!

還有:藝術本身就是少數人的玩物兒,或者說精英的創造,就不是人人盡可抵達的高峰。

無論如何,言而總之,這一印風還是并沒有一直流傳,僅成為一個時代的産物。

然而,一個不可忽視的事實是,正由于當時各藝術大家的參與,确實創作了不少能夠流傳的藝術品。别忘了,那時連小人書都是由書畫名家親自執筆繪制的,現今那些作品已經是衆人趨之若鹜的珍藏。

這樣的新生篆刻,台灣字印譜,當時就有出版,著名的有“革命樣闆戲詞句”、“批林批孔”等《新印譜》,烙印鮮明。

還有一個事實是,有不少後來成名的藝術家,那時正與群衆打成一片,或者本身就是他們中的一員,是以,創作的水準并不低。

像是這其中有幾枚印蛻,依然一派秦漢宋唐之風,就很可一觀。

至于究竟是出自哪位大家之手,就不必刨根問底了吧。錢先生說,吃了雞蛋,就别再找哪隻老母雞下的了。好吃就行了。

看着氣勢,做派,不像是一般凡手。

隸書入印

這個算不算指引藝術方向的經典?!其實,當代“台灣字”入印,包括楷書、隸書的形式,也并非上世紀七十年代首創,古已有之,尤以(唐)宋元花押印鑒為最。這幾枚即是經典。

壽光鎮記

宋元時期官印 二二排布,邊際圓潤,楷書,線條圓轉流暢,含篆意,有質感。全印疏密對比有緻,欹側揖讓有度,端莊不失生動。

唐,六字楷書官印,細邊朱文,三三排布,然字形大小、行距寬窄并沒有均衡一律,對比效果強烈。筆畫平直,略帶隸意,局部結構亦有篆書味。整印雍容寬厚的自然之态。

隸書入印的典範。單行上下排列,字字之間結合緊密,有圖案造型之美。以活躍的波磔筆劃,帶來全印的靈動變化。北京故宮博物院藏品,通常認為是五代之物,一說屬中晚唐。

混爛鈔印

元代政府銷毀處理破舊紙鈔所用印,1955年西湖出水,共四枚,浙江省博物館存(三之一),調國博一枚,元至元二十五年制。銅質、杙鈕、陽文、楷書宋版字型,橫平豎直,穩重含蓄。上兩字略右傾,下兩字均衡。惟“爛”字末筆,全然隸意,飄逸輕靈;餘字楷書味濃,尤其“印”字有偏旁,神似顔魯公之筆。兼具山野之趣,廟堂之氣。