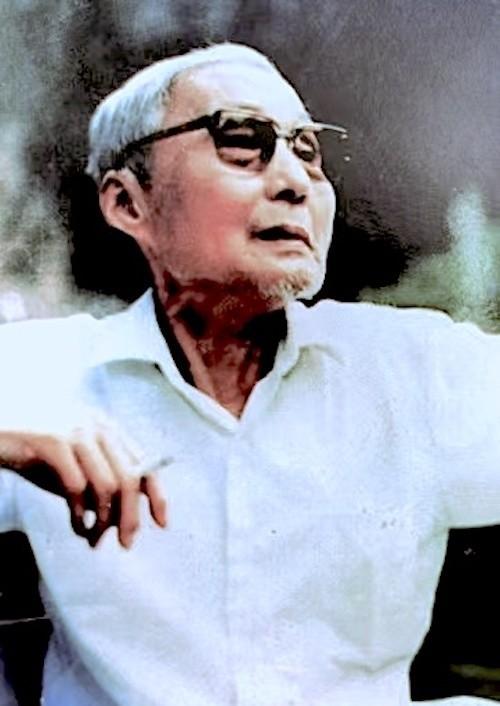

王西野先生

讀陳馨女士回憶父親陳從周先生的文 章《半生湖海書〈說園〉》(刊2021年3月15日《文彙學人》),十分親切。文起始便寫道:“1974年的冬天寒氣襲人,父親陳從周喜獲‘解放’。他穿上母親新縫的背心,戴上那頂舊呢氈帽,踏着泥濘的薄冰,去看望八年不曾相見的、‘直諒之交,最能道出其中甘苦’的王西野先生。”除了久别重逢的欣喜之外,兩人已開始構思陳先生一生“最重要著作——《說園》”。說來有趣,我曾擔任兩位先生的“信使”,傳遞《說園》文稿。

當時王西野先生在我任職的楊浦區教育學院國文組擔任顧問,因為單身在滬,就住在學院裡,我上下班騎車的路線經過陳先生居住的同濟新村,就受托擔當兩位先生的信使,傳遞他們的信件和文章。陳先生信任王先生,撰寫的詩詞文章都要請王先生過目潤色,其中就有其名作《說園》的文稿。陳先生曾深情地寫道:“餘與西翁,相交數十年,同客同濟上庠,朝夕相聚,評書論詩,每多契合。常與信步蘇州園林,賞景談藝,兩人觀點往往相似。曩時餘撰《說園》一書,又得西翁之助多矣。”陳先生也時常到學院來看望。如是白天過來,必定要到我們國文組坐坐。他是一位幽默風趣之人,毫無大教授的架子,與我們組裡的老老小小都處得很熟,我們有時忘乎是以,與他說話也沒大沒小的。記得有一次我去陳先生府上取稿時對他的手稿提意見:“寫得這麼潦草,看也看不懂。”陳先生卻一點也不生氣,說:“西翁看得懂的,你隻管拿去就是。”

王西野先生是一位大學者,一位詩人,是我專業成長的引領者。在朋友圈裡,他又是一位公認的大好人,道德文章,無一不受稱道。何滿子先生為西野師的詩詞集《霜桐野屋詩詞存》作序:“昔蘇淵雷嘗品題西野,曰‘淵默’,戲謂予雲:王兄百年後宜私谥為‘淵默先生’。予曾告西野,西野笑曰:‘蘇公虛美,吾何敢當?’今兩公均已歸道山,每思此事,常不勝惘然;但以為以此兩字題目西野,實恰孚其性行。”并對“淵默”二字作了具體注釋:“淵”則有容,“默”乃能守。

王西野先生,字栖霞,号霜桐老人,早年出生在江陰一個開明商賈家庭,父輩是讀過書的士紳,幼年一條小船送到蘇州,就讀于現在的蘇州草橋國小,後進入蘇州中學,既打下堅實的舊學底子,又接受了較為系統的新式教育。後考入顔文樑先生興辦的蘇州美專,從此與藝術結緣。再轉入上海光華大學文學專業,奠定了深厚的文學功底。在他一生的各個階段,周邊總有一群摯友,或教學共事,或詩文唱和,或字畫品評,互相滋養。上世紀三四十年代,他接觸了一大批社會知名賢達,如郁達夫、潘漢年、夏衍、茅盾、葉聖陶等,開闊視野,增長閱曆。他與唐弢、白蕉同在滬上一所學校任教,感情深笃。我在整理他的詩稿時讀到一則筆記:“一九三八年,餘執教師承中學,患惡性瘧疾……時餘之課務由白蕉、唐弢兩兄代上,不收代課金,并見高誼。”在我與他朝夕相處的三四年中,經常跟随或陪伴他與顧廷龍、陳從周、何滿子、田遨、鄧雲鄉、鄭策安、周道南等先生相聚。有幾次謝國桢先生從北京來滬,住在複旦宿舍其女兒家,西野師也總是叫我帶上相機,與他一起去拜訪。他離開楊浦教育學院回蘇州後,有時也會來信來電囑我辦事,記得有一次是要我到蘇步青教授府上求墨寶,他知道我不會“乘機請蘇老寫字”。蘇老題字後寄來的信封我還留着,如今也可視作“文物”了。

西野師擔任我們國文組的顧問,使我們得益匪淺。當時我擔任中文大專班宋代文學部分的教學,幾乎每份備課筆記都要拿去向他請教。他從不正面回答我的“問題”,總是笑眯眯地說:你再去看看某某書、讀讀某某詩詞。而我照他的話去做的結果,往往是豁然開朗。我驚歎于他對詩詞、音律的熟稔和超人的記憶力,任何知識點都是脫口而出,就像是現時的百度查詢。我曾經問他如何區分“一東”“二冬”的韻字,因為在現代語音系統中毫無二緻,實難區分,想想總應有些什麼秘訣道道,不料他卻回答:“背呀。”後來讀到回憶民國時期一批大師的文章,說他們都有極強的記憶能力,而且強調均是兒時大量記誦、大量積累的結果,如此練就了一身童子功。除了超強的記憶力和廣博的庫存,他們對詩詞韻律和作品的獨到見解,又不知勝過百度多少!這樣看來,西野師也是如此。

西野師來我院時已經是退休之人了,後來負責照顧他的門衛師傅施伯伯也要告老還鄉了,老曹等院上司也就同意王先生回蘇州安度晚年。其時我正在上師大中文系脫産學習,沒趕上送行。待回學院時已是人走樓空,心中很是怅惘。老曹勸我:蘇州近得很,可以經常去看望老人家,有專業上的問題還可以寫信打電話請教。于是,與王先生通信通電話成為家常便飯,每年至少一次到蘇州看望老先生更是與踏青遠足聯系在一起。我至今保留着許多老先生的來信和他寫的詩詞手迹。到蘇州随他賞園攀塔,登山遊湖,逛街探幽。西野師是蘇州園林管理處的顧問,也是一位古建園林專家。陳從周教授對他的評價很高:“西野喜詩古文辭,工長短句,書法繪事靡不精當,而于園又獨特見解,餘治園事恒資臂助,每有著作結集,常煩襄為點定取舍,品評無不切當。蓋其閱曆、功力之深,求世今世,鮮與相抗敵。”

講過西野師的“‘淵’則有容”後,再來談談他的“‘默’乃能守”。何滿子先生評論他的詩“雍容端凝,藹然如即,其人自有一派溫厚祥怡之氣,雖摅憤而不疾言厲色,調侃世情谑而不虐,辭多蘊藉,可耐唱歎,惟身丁動亂之世,倍曆磨折,難掩其牢愁耳。故其精神微近谪涪之黃山谷而不類其瘦硬,其調聲略似栖遲之黃仲則而蠲去其衰竦”,其實,西野師的為人又何嘗不是如此:雍容端凝,溫厚祥怡,藹然君子也!

王西野與陳從周

前文提及陳從周先生有一段時間經常到楊浦教育學院國文組坐坐,同時來的往往還有一位鄧雲鄉先生。陳鄧二位一個杭州官話,一個滿口京片子;一個風趣,一個嚴謹。有時兩人還要鬥鬥嘴,也不忌諱我們就在一旁。但是他倆對西野先生都極尊重。有一次陳先生發表高論說:“不會罵人就做不好學問!”其時他正為海鹽南北湖景區遭破壞一事生氣,已經驚動了上司。我因為與陳先生熟了,就故意說“顧(廷龍)先生不罵人的”,陳先生馬上說:“他兩樣的!”我又說:“王先生也不罵人的”,陳先生又說:“他也兩樣的!”言語中見其對兩人的推崇。

西野師住在學院時,住處經常是高朋滿座,印象最深的是一次書畫雅集。老先生們餐後轉到一間大教室裡,拼起課桌,一位先生(估計就是王伯祥先生的公子王湜華先生)小心翼翼地攤開一幅卷軸,卷首是湜華先生請陳從周教授畫的一幅甪直小景圖,亭台水榭,垂柳依依,十厘清新可愛。當年王伯祥先生與葉聖陶、顧颉剛等姑蘇名流一同在甪直國小任教,葉先生的長篇小說《倪煥之》就是以這段生活為背景寫的。老先生們都對陳先生的畫贊不絕口,随後題詩的題詩,作畫的作畫,記得西野師填了一首《水調歌頭》,結尾有“梓翁閑點筆,淺畫自成圖”兩句。那天西野師開心得很,但他是個喜怒不形于色的君子,照舊抽他的煙,喝他的茶。

西野師平時話語不多,除了講課時的滔滔不絕和為我們解答疑問時的潺潺流長,大多“默默”。他對待任何事任何人都能守住其君子本色。學院曹書記對他有知遇之恩,當老曹發出邀請,他二話不說,卷起鋪蓋來到上海。學院安排門衛師傅施伯伯為他燒飯、照顧他的生活,他倆就吃住在一起,親如手足。國文組除了正式拜他為師的小魏和我這個編外徒子,其他老師也是一有難題就向他請教。他的外孫洪一琤在一篇回憶文章中寫道:“外公在世時被人稱為‘活辭典’,許多學人遇到了疑惑,一封來信或登門請教,都能得到答案。一時間‘此事可去問問王老’成了蘇滬文化界的一句流行語。”

西野師一生從事教育,桃李成蹊。早年專供繪事,晚年重提彩筆。更評畫論詩,衡文談藝,無所不精。然唯以詩人自處,其志趣所在可知。他生前寫了大量的詩詞,但随寫随贈,并不刻意留稿儲存。他嗜好大前門香煙,煙抽完後總會把煙殼攤開、鋪平,疊成一摞。他晚年創作的詩詞就大量書寫在煙殼的白面,我經常得到這樣的贈品。他的老友、詩人田遨有“詩多信手無存稿,畫為怡情不賣錢”之贊,卻也是實話。陳從周先生曾曰:“西翁詩詞如清風朗月,寒花自放,高潔清遠,老枝橫斜;其人品不群,學養兼深。……如此麗章秀句,不能任其湮沒,付梓成集流播人間,俾讀者誦其詩詞,足以想見其人品,觀其造園論點,可知其絕俗自高之緻,非流輩所能及者!”王先生去世後,我和其子宗拭商量整理舊作,編制出版《霜桐野屋詩詞存》之事。編印此詩詞集在先生生前就有考慮,杜宣先生題寫的書名,陳從周、田遨先生撰寫的序言也都完成,隻是先生不把自己的事放在心上。先生逝世後,我又請先生好友、文史專家何滿子撰寫一篇新序。可惜書印成時,宗拭兄已經去世,未能親眼看見。我在此書《後記》中動情地寫道:“整理遺稿,别無他求,惟以茲寄托對兩代人之哀思,告慰西野師宗拭兄在天之靈。嗚呼,哲人已逝,清韻猶在,撫卷能不黯然?”

作者:楊先國 上海市文史研究館詩詞研究社特聘研究員

編輯:陳韶旭

責任編輯:李純一

*文彙獨家稿件,轉載請注明出處。