因為吸取了明朝的教訓,清朝在皇位世襲方面不斷做出改革,清朝的皇位世襲制經曆了四個發展階段:清初的汗位(皇位)推舉制、康熙時期的立太子制、雍正之後的秘密立儲制和慈禧太後時期的懿旨立儲制。在這四個選拔繼承人的制度中,影響最為深遠、實行時間最長、取得效果最好的就是雍正帝建立的秘密立儲制。

乾隆帝作為雍正帝生前就定下的接班人,成為了該項制度的第一個踐行者。乾隆在繼位滿六十年時公開兌現登基時的承諾,将皇位傳給了皇十五子颙琰,也就是日後的嘉慶皇帝,自己則退位做起了中國曆史上最後一位太上皇帝。從嘉慶帝即位後的種種舉措來看,實際上他隻是一個守成的的平庸君主,他既沒有雍正皇帝那樣大刀闊斧、改革時弊的統治魄力,更沒有乾隆帝文治武功、縱橫捭阖的統治手段,除了快刀斬亂麻的處理了和珅外,嘉慶帝二十五年的統治生涯再找不出一個亮點,是以他的個人能力及統治手段被普遍定義為平庸。那麼為何英明一世的乾隆大帝會選擇資曆平庸、亦步亦趨的嘉慶帝作為帝國的繼承人呢?其最主要的原因其實就是一句話:無人可選!

首先我們對乾隆帝的兒子們做一個簡單的梳理。于清朝很多皇帝相比,乾隆皇帝的子嗣還算是繁盛的,乾隆的後妃們共給他生育了十七位皇子,本來乾隆帝立嗣的範圍還是很大的,但是,由于乾隆帝是我國曆史上壽命最長的皇帝,超長的待機使得他竟然熬死了自己的數位兒子,這其中就包括他最屬意的皇次子永琏、皇五子永琪和皇七子永琮。以至于截止到乾隆晚年時,乾隆存世的皇子就僅剩下了皇八子永璇、皇十一子永瑆、皇十五子颙琰、皇十七子永璘這四位皇子了。

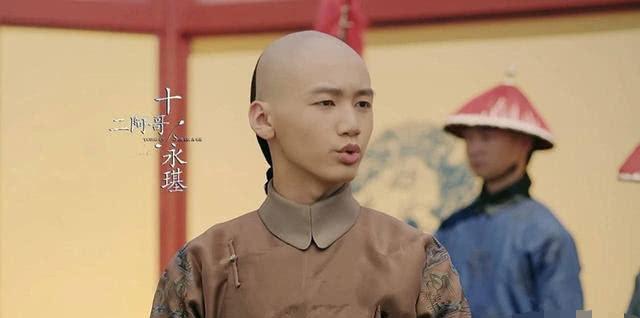

即便就是這僅僅剩下的四位皇子也不是都具備繼承皇位的資格,四人中居長的皇八子永璇,年齡較長,但舉止輕浮,做事不得體,人緣也不太好,并曾受到乾隆帝的公開斥責;其同母弟弟皇十一子永瑆,雖然文才較優,善長書法,但乾隆帝對他的不重騎射、仿效漢族儒生的文人習氣很是反感,也曾嚴厲申斥。是以,永璇和永瑆基本上就被排除了被立為儲君的可能了,那麼剩下的就隻有令貴妃所生的皇十五子颙琰和皇十七子永璘,而永璘又因為行事荒唐不被乾隆帝所喜愛,于是,儲君之位就僅剩下皇十五子一人了。與乾隆之前秘密標明的幾位繼承人相比,皇十五子颙琰既算不上出色,也算不上優秀,其實在乾隆帝眼裡,自己的這位皇十五子并非是自己最優秀的兒子,但是卻是一位最合适的繼承人,這種所謂的合适,我們用一個乾隆自己内心的詞彙就是“聽話”。而颙琰的這種所謂的聽話在乾隆的四年太上皇生涯中表現的淋漓盡緻。即使在乾隆駕崩後的歲月裡,我們從嘉慶皇帝的施政方針上來看,他确實是一個很聽話的君主,然而,他的這種被乾隆帝視為孝順之舉的聽話,實際上是一種因循守舊、抱殘守缺,是一種缺乏改革魄力和決心的庸庸碌碌。