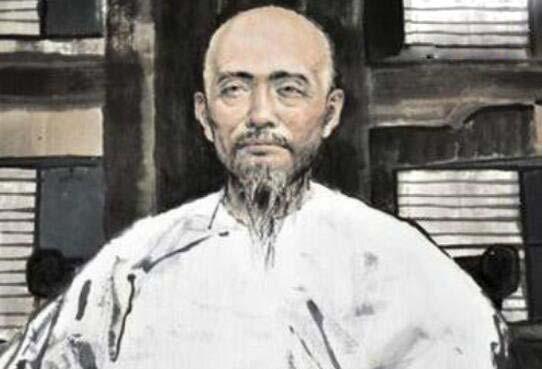

乾隆年間的著名學者,政治人物紀曉岚

紀昀(1724.7.26-1805.3.14),字曉岚,一字春帆,晚号石雲,道号觀弈道人,直隸獻縣(今河北滄州市)人。清代政治家、文學家,乾隆年間官員。曆官左都禦史,兵部、禮部尚書、協辦大學士加太子太保管國子監事緻仕,曾任《四庫全書》總纂修官。

紀昀祖籍為應天府上元縣,傳其家為紀家邊。明永樂二年(1404年),奉命“遷大姓實畿輔”(乾隆《獻縣志》),人稱茶星始遷來獻縣,入安民裡四甲籍,蔔居獻縣城東九十裡之景城鎮。到紀昀,北遷已十四世。

清雍正二年(1724年),農曆六月十五日午時紀昀出生,屬龍,紀昀為紀容舒次子。

雍正五年(1727年) ,授課于及孺愛先生,這年第一次見到父親。

雍正八年(1730年),參加童子試,并優異的成績得‘神童’綽号。紀昀兒時,居景城東三裡之崔爾莊。十一歲随父入京,讀書生雲精舍。

清乾隆五年(1740年),17歲的紀昀就跟鄰縣20歲的馬氏成婚,紀昀先後有一位夫人和六房妾。

清乾隆八年(1743年),八月參加科試,獲第一名;紀昀開始自滿起來,同年長子降生,取名紀汝佶。次年乾隆九年(1744年 ),回鄉鄉試,紀昀所作破題,隻考了個四等。

乾隆十二年(1747年),紀昀再應順天府鄉試,以第一名解元奪魁。

乾隆十三年(1748年),春天,參加會試,由于太過自負而被擋在了進士的門檻之外。

乾隆十五年(1750年),四月十六日,紀昀母親去世,紀昀居喪守孝直到乾隆十七年八月。

乾隆十六年(1751年),紀昀在家守孝,沒能參加這年的會試。次年朝廷為祝賀皇太後六旬大壽特開恩科,八月舉行會試,紀昀孝服剛除沒有參加。

乾隆十九(1754年),紀昀等來了正科會試,考了第二十二名,會試後是殿試,殿試後揭榜,紀昀考了二甲第四。入選翰林院庶吉士。繼授編修,開始了他的官宦生涯。

清乾隆二十一年(1756年),紀昀伴駕熱河。

乾隆二十三年(1758年),任英武殿纂修。

乾隆二十四年(1759年),任功臣館總纂。

乾隆二十五年(1760年),任國史館總纂。

乾隆二十六年(1761年),任方略館總纂。

乾隆二十七年(1762年),正月十二到五月初四,紀昀伴駕南巡。五月,奉命視學福建,官階提督學政。

乾隆三十年(1765年),紀昀父親紀容舒在獻縣崔爾莊病故,紀昀回家服喪三年。

乾隆三十三年(1768年)授貴州都勻知府。乾隆帝認為紀昀學問優勝,到外省做官不能盡其所長,将其留在身邊。同年四月,提升為侍學士。六月,據《清高宗實錄》記載,兩淮鹽政盧見曾因有營私A錢行為而被革職查辦。紀昀則因為通風報信而被發配烏魯木齊。同年十月,被遣戍烏魯木齊贖罪。

乾隆三十六年(1771年)因乾隆帝修書需要,由劉統勳薦舉,将其從新疆召回,六月初至京師,暫居珠巢街,受诏校秘書。

乾隆三十八年(1773年)起,任《四庫全書》館的總纂官,收書三千五百零三種,共七萬九千三百三十七卷;又修《四庫全書總目提要》、《熱河志》。曆任編修、左庶子、兵部侍郎、左都禦史、禮部侍郎、尚書。

乾隆三十九年(1774年),十月,紀昀次子汝傳在擔任九江府通判時因渎職拖欠賦稅而犯法,紀昀受牽連,吏部決定将其降職調任,乾隆知道後改判為降三級留任。

乾隆四十一年(1776年),正月,紀昀被提拔為侍讀學士,擔任文淵閣直閣事。二月,調侍講學士。大金川首領索諾木降。至此,大、小金川全境蕩平。紀昀纂《平定兩金川雅》、《平定兩金川頌》。九月,充文淵閣直閣事、日講起居注官。

乾隆四十四年(1779年),三月,紀昀被提升為詹事府詹事。四月,又提升為内閣學士兼禮部侍郎。

乾隆四十五年(1780年),正月元宵剛過,乾隆第五次南巡,紀昀伴駕。紀昀奉旨和陸錫熊、孫士毅等共同領纂《曆代官職表》至乾隆五十四年完成。

乾隆四十六年(1781年),紀昀任《契丹國志》總纂官。

乾隆四十七年(1782年),紀昀、陸錫熊奉旨總纂《河源紀略》于乾隆四十九年完成。同年《四庫全書》完成。

傳聞二人結怨頗多,事實上,紀昀與和珅的關系就像是忘年交。年輕的和珅處世外向潑辣。年老的、處世逐漸内斂圓滑的紀昀會時時善意地提醒和珅。兩人既有政見不同帶來的争吵,也有默契的配合。在工作中,更多的是和珅對紀昀的關照;在人際關系上,更多的是紀昀對和珅的幫助。同時,紀昀對自己的能力也非常了解,在文學上固然無人可比,但在治國和理财上遠不如和珅。而紀昀本身就隻是一個禦用文人,也就是說,紀昀與和珅不會有不可調和的利益沖突,另一方面兩個人也是當時清朝最重要的兩個支柱,乾隆最仰仗的兩個大臣,如果真的鬥的不可開交,那就不可能有康乾盛世了。 紀昀和劉墉更有着不解之緣。劉墉的父親劉統勳正是紀昀的鄉試主考官。對劉統勳的知遇之恩,紀昀一直是感激零涕。而後來紀昀被發配的案件,又恰是劉墉負責。還有更巧的,舉薦紀昀擔任四庫館總纂官的,也是這位劉大人。劉墉,劉統勳長子。和珅專權數十年,内外諸臣,無不趨走,唯劉墉、紀昀等為數不多的幾個大臣始終不曾依附。他們一個善文,一個工書,卻都有收藏硯台的癖好。有時互相贈送,也常為一個心愛之物而互相攘奪,但彼此都恬不為意,并以之為笑談。

紀昀喜抽旱煙,文臣武将暗地裡叫他“紀大煙袋”,有次,乾隆急诏,紀昀來不及将煙熄滅,隻好把煙袋藏在靴子裡去朝見聖上。煙在靴子裡燃燒起來,紀昀忍着痛,希望皇上快點結束,直到褲腳冒出煙來,皇上問他怎麼回事,紀昀答:“失火了!”皇上趕快讓他出去救火,紀昀才颠着一隻腳出去了。以後有好長時間,紀昀不得不拄着拐棍。

紀昀在乾隆時期文化專制最殘酷的一片風聲鶴唳中入主“四庫館”,有清以來的文字獄,到乾隆朝達到了最盛,在中國曆史上第一次把“思想犯罪”引入法律懲治的範圍之内,乾隆朝是為發轫。其文字獄的株連,也遠遠超過了“大清律”的規定。《四庫全書》開館期間,發生了50多起文字獄案,大多是從修書得到眼線。和紀昀一起擔任總纂、總校的大員,或被吓死、或被罰光了家産,除紀昀以外,無一人得到善終。紀昀本人也曾幾次被牽連進相關的文字獄中,頗有幾番險象叢生。他也被多次記過,出資賠寫訛錯書籍。是以,在這樣的政治高壓下,知識分子被異化、被扭曲是難免的。

清乾隆五十年(1785年),正月初六,乾隆在乾清宮擺千叟宴,紀昀參加。

乾隆五十五年(1790年),乾隆八十大壽,前往熱河避暑,紀昀伴駕。

乾隆五十六年(1792年),任《八旗通志》館總裁。

乾隆五十七年(1792年),紀昀伴駕第六次南巡。

乾隆六十年(1795年), 紀昀夫人馬氏去世。

清嘉慶元年(1796年),任兵部尚書,移任左都禦史。次年,又遷任吏部尚書。任協辦大學士、加太子少保。

嘉慶八年(1803年),六月十五日紀昀八十壽辰。

嘉慶十年(1805年)二月十四日,酉時,82歲的紀昀病逝于京城。

紀昀的仕宦生涯和學術活動展開在十八世紀中後期,正是中國思想文化史上一個重要的樞紐時期。紀昀一直是官方學術工作的上司人,凡有編輯之役、修書之事,他必在其間。他一生中上司和參與多部重要典籍編修。是以,紀昀是中國文化史上有重大貢獻的學者。 一生悉付《四庫全書》,其《閱微草堂筆記》和《紀文達公遺集》傳世。