林森,民國時期著名政治人物,曾追随孫中山,堅持反清革命鬥争。孫中山逝世後,他參加了國民黨右翼“西山會議派”。南京國民政府成立後,他以國民黨元老身份,出任政府主席職務,采取超然态度,實行無為而治,很好地平衡了國民黨内派系鬥争,為蔣介石所推崇,令黨内各派系信服。他身在虛位,有職無權,也沒有軍方背景,卻在國民政府主席位置上幹了12年之久,這在派系鬥争複雜的國民黨時期,可以說是個奇迹。

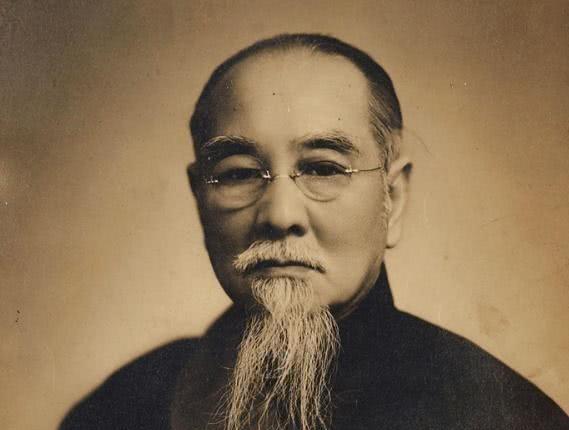

林森

林森,1868年3月出生于福建省閩侯縣尚幹鄉鳳港村,父母都是農民,自幼被過繼給叔父林道炳。林森三歲時随養父遷居福州倉前山土地廟街,家中以經營皮革店為生,相當于現在的個體戶,家庭環境在當地算是殷實。

林森受到的基礎教育較好,先後在美國教會國小培元學校、美國教會八年制學校福州英華書院學習,不僅擅長國文,還擅長英文,具有較強的現代民主政治意識。

林森在愛情上的忠貞,可以說是世人的表率。他22歲那年,依“父母之命、媒妁之言”,在福州與鄭姓女子結婚。婚後,兩人感情甜蜜,相敬如賓。不幸的是兩年後,鄭氏身患重病,林森請假回家悉心照料,但因醫治無效,于1893年冬病故。

妻子的死對林森打擊很大,他發誓一生不再娶,以表示對愛妻的永遠懷念。他一生保持着獨身,在他身居高位時也是如此。據當時的媒體報道,林森出差公幹時,随身攜帶一個手提箱,裡面裝着妻子的遺骨,走哪帶哪,從不離身。這聽起來讓人有點毛骨悚然,其真實性也無從考證,但從一個側面說明他對妻子的摯愛。

從人性角度看,縱情兩性情愛生活的人太多,為了純潔高尚的愛情,保持獨身,終生不娶的人太少。當時的社會,男人有個三妻四妾算是正常行為,林森作為一個有權有勢的人,能夠做到這一點,确實讓人佩服!

孫中山

1914年,林森前往美洲主持中華革命黨美洲支部黨務工作,他的一個重要任務就是為國内反袁鬥争募款。林森是個非常敬業的人,他奔走各方,籌集了大批捐款,僅向東京黨部就彙款達120萬元。當時幹革命工作,大都是出于個人志願,沒有薪金支援。

但他公私分明,廉潔自律,不貪不占,導緻個人生活沒有保障,連基本的吃住都是問題。為了維持生活,他空餘時間去做家教,教授華僑子弟學習漢語,有時不得不靠出售雨花石賺錢來補貼生活。

孫中山知道這件事情後,曾向美洲支部一次性贈予林森生活費3000元。他手握巨款,在沒有什麼監督的情況下,能做到不貪不占,真是難能可貴。

林森任南京國民政府主席期間,他為人謹慎、做事低調,奉行不争權奪權,不作威作福,不結黨營私的“三不”原則,采取超然态度,實行無為而治,與各方實力均衡相處,巧妙地避免個各種沖突糾紛。

他每天堅持早起,洗嗽完畢後,看會報紙,吃完早飯後休息片刻,就去國民政府上班。他的主要工作是接待國賓,出席儀式,代表最高當局慰問下屬,象征性簽署各類檔案,從不攬權攬事。

當汪精衛出任行政院長時,此時的汪年輕氣盛,上任後居然沒去參見國府主席,這是嚴重的失禮行為。大約三個多月後,汪精衛不知出于什麼原因,又通知辦公室,準備去拜見林森,但林森有意回避了。

第二天,林森親自去行政院回拜,并解釋說自己是因為“不敢當參見的大禮”而故意回避的。他低調謙遜的做法,讓汪精衛十分難堪。

在工作上,他一直堅持積極主動配合,如果汪精衛在公文報轉過程中有拖延或遺漏,他每次都主動上門,主動配合簽字,避免了很多沖突糾紛,也很好地處理了“府院”之間的關系,沒有出現像民國初年那樣的“府院之争”。

胡适曾經為此感慨,林子超(林森字子超)先生把國府主席做到了“虛位”,以至于虛到有的人居然已經“目中無主席”了。但這正是林森的高明之處,正是他的這種做法,很好地調和了蔣、汪、粵等多種派系間的沖突,得到了各派系的認可,是以能連選連任國府主席達12年之久。

有人或許會說林森是老好人,但在曆史的關鍵時刻,在重大事情上,他卻一點也不糊塗。西安事變發生後,林森代理中央政治會議主席,他堅決反對以何應欽為首的武力解決的主張,支援宋美齡堅持和平解決,并積極做好各派系的安撫工作,為蔣介石争取了更多支援。

是以,蔣介石從西安回來時,一下飛機,第一時間就是繞過别人與林森握手表示感謝。抗戰爆發後,林森在黨政軍首腦聯席會議上明确提出武力抵抗日本侵略。其實,在光緒二十一年,清廷把台灣割讓給日本時,他在台灣就參加了抗日的軍隊,武力抵抗日本侵略,從那時算起,他堅持抗日鬥争近50年。

汪精衛投靠日本人後,原準備請林森出任僞政府主席,林森堅決表示反對,并在重慶公開發表講話,主張讨伐汪精衛,并主張将汪精衛等漢奸開除黨籍。

林森經常一身長袍馬褂,留長須,一根手杖,一副眼鏡,儀态端正,舉止穩重,自号青芝老。他一生有“三好”“三不”。“三好”是好佛、好古玩、好客,“三不”是不再娶、不治私産、不殺生、食素。他是這樣說的,也是這樣做的。

他喜歡畫畫,在人物山水畫上都有一定造詣,特别擅長畫蘭花、竹子。按照他的身份地位,如果畫畫送人或者留以後售賣,價格一定不菲。但他從不輕易把畫送人,能得到他的畫的人少之又少。

林森故居

1939年,林森決定拿出自己平生積蓄和國民政府發給他的“特别費”設立“林森獎學金”,資助留學歐美的學生。他沒有後人,也不留錢财。晚年,他捐款修建了廬山山道,并在道理兩旁設定不少石凳,在石凳上刻有“有姨太太的不許坐”的字樣。這種有趣的文字是什麼意思呢?是主張禮讓姨太太坐,還是其他的意思?值得品味一番。

1943年5月,林森因車禍受傷,同年8月病逝。11月12日,國民政府為林森舉行了隆重的國葬儀式。中共高度評價林森“上司抗戰,功在國家”,毛澤東親自起草唁電悼念。為紀念這樣一位德高望重的國民政府主席,國民政府将上海市一條路改名叫林森路(現在的淮海路),将福建省閩侯縣改名為林森縣(後複名閩侯縣)。

穿越時空的人格力量曆久彌新,可佩可敬!