滿族旗袍

旗袍是滿族男女老幼都喜歡穿的服裝,滿語稱“衣介”,因它是旗人的常服,故被稱之為“旗袍”。其樣式和結構較為簡單,圓口領、大襟、窄袖、左衽、束腰帶,有扣絆,衣擺四面開衩。

清朝時期的内蒙古綏遠城滿族男子所穿的旗袍,長至腳面,下擺肥大,四面開衩,窄袖而束腰,其最大的優點就是适合于馬上騎射。窄袖口上一般加有一個半圓形的袖頭,為了冬季禦寒保護手背以利于射箭,故稱“箭袖”。又因其形似馬蹄,也稱為“馬蹄袖”。

旗袍因季節不同,有皮、棉、單、夾、紗等材質。清朝以開衩旗袍為貴,多為官服和禮服款式。不開衩旗袍為常服,一般為旗民的日常之服。男子旗袍所戴佩飾較為講究,常見之物有荷包、解食刀、火鐮、扇套、匙、箸、牙簽等物品。

清朝時期,内蒙古的滿族農家因長期與蒙古族、漢族雜處混居,深受漢族服飾的影響,加之窄袖長袍不适于農田耕作,于是窄袖多變成喇叭袖。長袍四面開衩演變為左右開衩或不開衩,且以肥大為美。清朝時期,内蒙古地區尤以綏遠城滿族男子的旗袍最為典型。

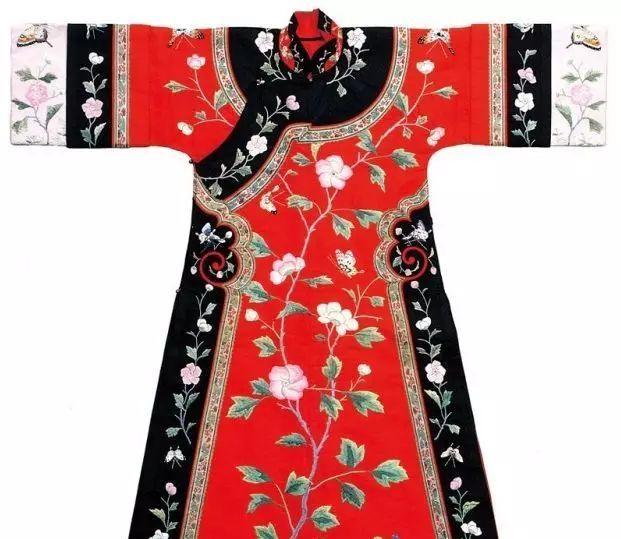

清朝時期,滿族婦女也以袍服為主,樣式為直立式寬襟大袖長袍,且在領口、袖口、衣襟等處鑲嵌有數道花紋紋式。

清朝初期的婦女旗袍具有簡約和實用的特點,外部輪廓呈長方形直筒式,為圓領口,窄袖,有扣絆,衣襟左衽。兩腋部分明顯收縮,袍下部開衩,下擺寬大。袍長垂至腳踝,從上至下由成塊衣料剪成。衣領和袖口處鑲邊較窄,顔色較素。

清朝中期,女袍的樣式有所變化,袍身和袍袖比清初期寬大,除傳統的圓領外,又出現了狹窄的立領。

清朝末期,旗袍的樣式為袍身較寬大,肥袖過肘,扣絆右側,下擺開衩,造型線條平直硬朗,外形以直線為主,兩腋的收縮不明顯,多喜用高領,領高及腮可碰到耳垂。袍身之上多繡有各色花紋,領、袖、襟、裾都飾有多重寬闊的滾邊,最多達“十八鑲滾”。

這種重視鑲滾裝飾的風氣是清朝末期滿族婦女服飾的一大特色。衣襟前挂有金或銀制的裝飾物,如耳挖子、鑷子、牙簽等,有的還挂有裝香料的小香囊、荷包等。清朝時期的内蒙古地區,尤以綏遠城滿族和喀喇沁旗十家滿族鄉婦女的旗袍最為典型。

民國期間,男子旗袍仍為直筒式寬襟水袖長袍,袍之下擺及腳踝,無紋飾。20世紀50年代,由于受滿族社會變遷及新式服裝的影響,男子旗袍逐漸被廢棄。辛亥革命後,滿族婦女旗袍多改為胸襟寬松、腰身微緊、臀部稍寬、下擺略收的式樣。總體風格為上下一體,線條彎曲流暢。旗袍能顯示出女子的端莊典雅及身段之美,是我國傳統女裝的代表之一。

............................

來源:方志内蒙古