在中國曆史上,統治中土的政權在與大漠政權的交鋒中曾數次獲勝并消滅對方,有關于此的原因一直衆說紛纭。本文從這些交鋒時期内挑選出三對較為典型的時期,嘗試着從曆史的角度進行一種解讀,通過認識曆史來梳理其背後的發展規律和内在原因,以供參考。

一、中土:唐朝、忽必烈、清朝

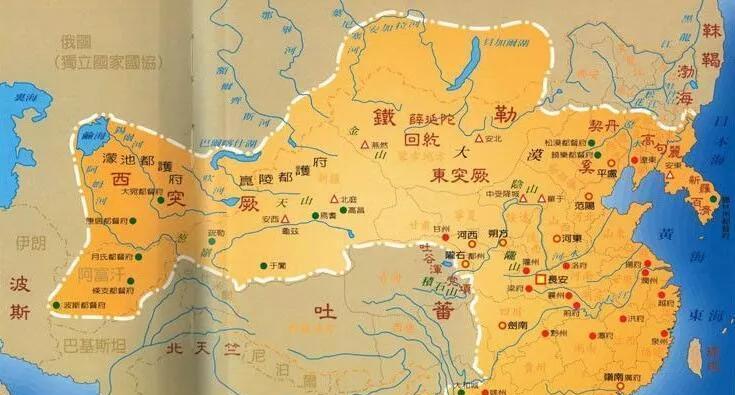

公元617年,李淵在晉陽起兵反抗隋炀帝。公元618年建立唐朝(李淵曾被封為唐國公),定都長安。公元657年,唐高宗任命蘇定方為伊麗道行軍大總管,領兵讨伐西突厥。蘇定方率萬餘人在曳咥河以西擊敗了西突厥沙缽羅可汗阿史那賀魯所率十萬騎兵,而後又乘雪晝夜兼程直搗金牙山擊破阿史那賀魯牙帳,阿史那賀魯同其子逃至石國蘇咄城被捕,被國王交與唐軍,西突厥汗國滅亡。

上圖_唐朝版圖

公元1206年,成吉思汗建立大蒙古國。公元1217年滅西遼,公元1219年進行第一次西征。公元1227年滅西夏,公元1234年滅金朝。公元1236年進行第二次西征(長子西征),公元1252年進行第三次西征。公元1260年,忽必烈在開平(後為元朝上都)即位,公元1261年在昔木土腦兒小勝阿裡不哥(阿裡不哥所部右翼被擊敗),公元1264年阿裡不哥因阿力麻裡饑荒投降。

公元1616年,建州女真部首領努爾哈赤起兵建立後金。公元1636年,努爾哈赤第八子皇太極改國号為清。公元1690年,清軍在烏蘭布通擊敗準噶爾汗國軍隊。公元1696年,清軍在昭莫多再敗準噶爾軍。公元1731年,清軍在和通泊被準噶爾軍擊敗。公元1735年,清朝與準噶爾汗國訂立和約,以杭愛山為界,東屬清朝,西屬準噶爾汗國。公元1755年,清軍兵分南北兩路進攻準噶爾汗國,公元1759年,準噶爾汗國被并入清朝。

上圖_清太祖愛新覺羅·努爾哈赤(1559年2月21日—1626年9月30日)?

二、大漠:西突厥汗國、阿裡不哥、準噶爾汗國

公元583年,突厥分裂為東西兩部。公元642年西突厥乙毗咄陸可汗入侵唐朝伊州被唐朝安西都護郭孝恪擊敗。公元649年唐太宗逝世後,原唐瑤池都督阿史那賀魯叛變自立為西突厥沙缽羅可汗。公元657年,唐将蘇定方領兵讨伐阿史那賀魯,在曳咥河以西擊敗西突厥汗國十萬騎兵,而後又搗破阿史那賀魯牙帳,阿史那賀魯與其子逃往石國被捕轉交唐軍,西突厥汗國滅亡。

上圖_東西突厥地圖

公元1260年夏,阿裡不哥在阿勒泰山中被擁立為大汗,與忽必烈争奪汗位。當年秋阿裡不哥兵分兩路向忽必烈發起進攻。東路軍前進至和林後不久被忽必烈擊敗退守吉利吉思,西路軍前出關隴後又北歸,不久再進逼關隴被忽必烈增派援軍擊敗。公元1261年秋阿裡不哥再度奪下和林,與忽必烈軍決戰于在昔木土腦兒,所部右翼被忽必烈擊敗。公元1262年,阿裡不哥因糧草不濟放棄和林,移師阿力麻裡。公元1264年,對伊犁河流域的大肆殺戮加上由此産生的饑荒迫使阿裡不哥投降。

上圖_孛兒隻斤·阿裡不哥(約1219年―1266年)

公元1676年,準噶爾部首領噶爾丹打敗衛拉特(又名瓦剌、漠西蒙古)盟主鄂齊爾圖汗。公元1678年,建立準噶爾汗國。公元1690年,準噶爾軍攻入喀爾喀,在烏蘭布通遇上裕親王福全所率清軍,因彈藥告罄撤退。公元1696年準噶爾軍在昭莫多被清聖祖玄烨麾下十萬清軍擊敗,噶爾丹兵敗自殺。公元1698年策妄阿拉布坦即位後準噶爾汗國進入鼎盛階段。公元1731年在和通泊擊敗傅爾丹所率清軍。

公元1735年迫使清世宗胤禛(年号雍正)簽訂和約,得到杭愛山以西土地。公元1745年噶爾丹策零去世後準噶爾汗國走向衰退。公元1755年,清高宗弘曆(年号乾隆)下令清軍兵分南北兩路進攻準噶爾汗國,在格登山擊敗準噶爾可汗達瓦齊,達瓦齊逃往烏什被擒獲獻給清軍。策妄阿拉布坦外孫阿睦爾撒納不久後在準噶爾故地叛清自立,公元1757年兵敗,阿睦爾撒納逃往沙俄後因天花病死,屍體被交還清朝。同年大小和卓在天山南路起兵叛亂,公元1759年被清軍平定,至此準噶爾汗國完全被納入清朝。

上圖_清朝初期蒙古各部(察哈爾部、漠西準噶爾部)

三、為什麼曆史上中土多能擊敗大漠?

1、政治原因

回顧曆史可以發現,上述幾個例子中,得益于中央集權制度,中土政權在調動兵力時相比于大漠更能集中全國的精銳。

從唐朝完善的“三省六部制”和道、州、縣三級制,到元朝建立前已出現行省制的萌芽,再到清朝時随着軍機處的設立皇權達到頂峰,中央集權制度的不斷強化使中土政權總能集全國之力通過持久戰擊敗大漠政權。

2、經濟原因

相反大漠政權的遊牧經濟則更多地受制于天氣,一旦出現歉收則有可能造成經濟甚至政權動蕩。

上圖_準噶爾盆地

3、文化原因

文化上,中土政權在經過唐代“三教合一”、宋代理學興起、明代八股取士和“心學”興起、清代“文字獄”後,思想相比于大漠政權而言更加統一。

相比之下,西突厥汗國乙毗咄陸可汗與咥利失可汗的内讧、阿裡不哥與阿魯忽的内讧、準噶爾汗國達瓦齊可汗與阿睦爾撒納的内讧都使大漠政權在與中土政權的較量中處于下風。

此外,科技的不斷發展到明清出現《本草綱目》、《農政全書》、《天工開物》等一批總結性的著作也幫助中土政權提高了綜合國力,為打敗大漠政權奠定了基礎。

4、外交原因

外交上,中土政權的外交政策也是助力中土政權擊敗大漠的一個重要原因。唐太宗李世民因被推選為“天可汗”而為唐朝積累了崇高威望,不僅使後來蘇定方讨伐阿史那賀魯時得到回纥的協助,還使後來阿史那賀魯逃至石國後能被順利逮捕交送唐朝。

清朝則通過“懷柔遠人”政策營造出“天朝上國”形象,使清軍在攻打達瓦齊時能得到來自中亞哈薩克汗國的助攻,兩面夾擊加速了達瓦齊的潰敗。而後同樣是得益于影響力使達瓦齊被逮捕并順利移交清朝。

上圖_華北平原地圖

5、地理原因

地理上,華北平原是全國三大平原之一,煤炭、鐵礦資源豐富,地形平坦、土層深厚,土地面積廣闊;高溫期與多雨期一緻,水熱配合較好;秋季晴天多,光照條件較好,農業生産曆史悠久,盛産冬小麥、花生、棉花。

而同屬全國三大平原的長江中下遊平原,也是我國地勢最低的平原,平原廣闊,河汊縱橫交錯,湖泊星羅棋布,灌溉水源充足,春末夏初,梅雨适時适量,對水稻生長更為有利。

相比較于中土政權能提供穩定的糧食、衣物(用以保暖)供應,大漠政權所處的西北地區幹旱,冬季嚴寒幹燥、夏季高溫降水稀少,氣溫年較差和日較差都很大,土壤又多以荒漠和鹽堿化土為主,内流河多為季節性,難以在供給上與中土政權匹敵,是以在綜合國力上遜于中土政權,被最終擊敗也就不難了解了。

四、總結

綜上所述,在中國古代中土與大漠的争雄中,得益于政治、經濟、文化、外交、地理等多方面的優勢,使中土能通過持久戰的方式擊敗大漠,最終完成全國統一。

文:MengqiRen

參考文獻:《隋書》《舊唐書》《新唐書》《元史》《清史稿》《準噶爾汗國史》《蒙古族通史》

文字由曆史大學堂團隊創作,配圖源于網絡版權歸原作者所有