太平天國曆時14年,達到了舊式農民戰争的最高峰,不僅是中國曆史上第一次在南方興起而波及全中國的農民戰争,也是世界曆史上規模空前的一次農民戰争。

談及太平天國,許多人的腦海裡,第一浮現的便是“農民起義”、“救亡圖存”、“反侵略”之類的字眼。然而,一個硬币總是存在着正反兩面,盡管,太平天國确實在反封建中,做出了卓越的貢獻,但是,同時它又給當時已經搖搖欲墜的中國,帶來了許多災難。

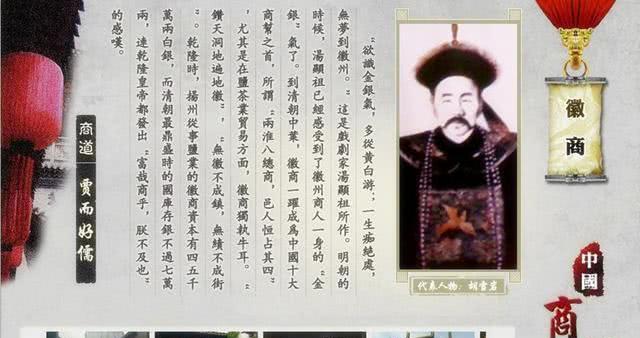

在這其中,蘇浙徽商所遭受的沖擊,尤其沉重。

徽商作為明清時期最古老的商幫之一,對兩浙地區的經濟發展,一直起着舉足輕重的作用。早在明朝末期,徽商便在兩浙地區取得了“商籍”。所謂商籍,便是本籍之外的一個副籍,是當時科舉考試為了友善兩浙地區往來的商人子弟特别設定,以便他們能夠在杭州就近參加考試,免于往返奔波。

商籍設定,極大的促進了杭州地區的文化發展,使得許多旅居杭州的徽商子弟就讀于當地書院,其中,以紫陽、崇書學院居多。這些書院不同于尋常書院,它們學風嚴謹,更是以“舫會”和“搖課”作為主要的上課方式。那時,不少徽商子弟便是在這樣一種惬意的生活姿态中,過着詩以陶情、琴以養志的生活。

徽商人中有一子弟,名曰程秉钊,雖是商人子弟出身,但是,頗有些才子之氣。他在其鹹豐年間和辛酉年間的日記《記事珠》中,便記載了這樣的景象:

光緒十六年,程秉钊考中進士,在翰林院任庶吉士,後來,成了知名的學者。當值撰寫日記之時,程秉钊正寓居杭州,畢業于崇文書院。從他所著的《記事珠》上來看,程秉钊的日常生活,除了學習傳教,便是遊覽江河茶酒作伴。在風雪迷離的西子湖畔談笑坐卧閑适非常,往來者皆是博學鴻儒才子佳人......

然而,這樣的美景,并沒有持續多久,《記事珠》筆鋒一轉,安逸的杭州生活,便突然上演了一副人間慘狀。

當時,太平軍兵起金田,迅速北上,制造鹹同兵燹,給皖南地區帶來了滅頂之災,緊接着,又是襲擊桑梓。

鹹豐十年二月四日,程秉钊聽聞績溪已遭太平軍攻陷,不由在日記中,寫道:“疑駭至極”。翌日,他又聽聞,太平軍從甯國奇襲績溪,攻當地人之不備,想到自己族中有人在辦團練,且“素有富名,恐怕難以幸免”,又思及八旬祖母,至今全無音訊未知兇吉,“思之心膽俱寒也”。

此後,謠言四起,人心動蕩,因杭州勢單力薄,軍備不足,恐怕難以抵擋。程秉钊每日提心吊膽,頗為恐懼,卻又無可奈何,隻能每日與友人借酒消愁。到了二月十五日,局勢似乎稍有緩和,讀書人又馬上固态萌發,以詩會友,遍覽名山。但是,太平軍的威脅,卻并沒有消失。

此時的太平軍隻是在短暫的蟄伏後,醞釀着更大的陰謀。兩日之後,忠王李秀成便率軍攻陷武林、錢塘等門,數日之後,守軍盡數潰散。至此,杭州城市第一次陷落。程秉钊在他的日記中,便記錄了這樣一番景象:“城未閉時,城中百姓便已倉皇逃走,出鳳山、候潮兩門者,不計其數......”

當時,江水中數以萬計的船隻争相渡水,雨愈下愈大,風也愈來愈急。舟小而人多,落水者無數,男女老幼,哀泣與風暴洪濤之中,旁觀者無不傷心凄慘,但是,苦于自身難保,無法搭救。

後來,有人統計,此次變故中,大半人死于踐踏,十分之二人死于洪濤,十分之一人活活餓死。而真正活下來的,不足十分之四。這場事故,不僅是天災,更是人禍,百姓在江河波浪中慘死,人們颠立于陰陽兩界中進退失據。

除此之外,這本日記中還記載了叛亂期間,杭州城内外的許多大小事件。

諸如:城中士兵與百姓因争市而互相交惡。在杭州城失陷後,混亂不堪的街道,以及百姓貧窮困頓,朝不保夕的恐懼等等。作者對自己與太平軍的應對周旋,也記有詳細叙述。此外,日記中也描述了杭州城劫後的許多慘景:“到處屍橫遍野血肉淋漓,想到往日繁華的都市變成現在這副模樣,不禁令人唏噓。”

當時,土匪橫行,甚至官兵也混在其中,而程秉钊,實在再難久留,便決計于六日外遷。

逃出城外的程秉钊,再無往日榮光,渾身透着一股滄桑感。

當他渡江于泊靖江時,看到帆樯不斷,槳橹如織,不禁感歎:“人似枯魚穿網出,船如奔馬渡江來。”

太平天國時期,江南不複往日繁華,許多人便逃亡江北,程秉钊也在其列,他的父親和兄弟親戚,都活躍于通州一帶。後來,程秉钊雖然到了時局更加穩定的江北,但是,卻一直對江南慘景難以忘卻,時時驚心。在他的日記中,也常常見到兵敗潰逃,燒殺擄掠等情景。

而程秉钊,就像是江南百姓的一個縮影,見證了太平天國的諸多暴行。

參考資料:

【《太平天國軍事史》、《記事珠》、《太平天國反抗滿清壓迫大起義》】