視覺中國供圖

編者按

這篇調查,來自一所西北偏遠學校的國中生。雖然調查方法和結果未必完全科學、準确,但同齡人視角原汁原味地反映了這個階段一部分孩子的心聲,是他們的自我發現,特此刊出。

——————————

習慣了父輩付出的05後,更多是在享受來自父母的呵護與照顧:從衣食住行到學習交友,處處關心,時時關注——尤其是學習。而對于父母表現出的“過多”的關心,不少05後很不了解;對父母在交流時的口頭禅“我們那時候”,更是有些不耐煩。

“我們那時候”到底是什麼樣子的呢?

帶着疑問,景泰三中八年級小記者團(以下簡稱“小記者團”),主要針對13至15歲的七八九年級學生,随機發放200份“你對父母小時候生活了解多少”的調查問卷,随機調查了部分05後群體以及他們的父母。小記者團試圖回到父輩小時候,把“我們那時候”從一句話變成一個個場景、一個個遊戲、一幅幅畫面,通過“拉近”年齡轉而“拉近”心與心的距離,架起兩代人的橋梁,并對父母多一分了解。

多數受訪學生對父母小時候生活了解有限

根據小記者團的微調查問卷,對父母小時候的生活,7.5%的人是“不了解”或“完全不了解”,12.5%的人是“一般性了解”或“了解很少”,67.5%的人是“了解其中一部分”,12.5%的人是“了解比較全面”或“了解較多”。

從這組統計資料來看,大部分受訪學生對自己父母小時候生活的了解是局部的、有限的。小記者團在社會調查中發現,缺少交流是造成這種情況的主要原因。

在訪談中,一些受訪的同學告訴小記者團,父母很少談到類似話題,他們把更多的關注投入到孩子的學習上,與學習無關的東西都被認為是“不務正業”。

農田勞動是05後的父母的主要負擔

在受訪的05後的父母中,近70%為中國小教育程度,其中隻有國小學習經曆的近10%,高中、大專學曆的還不到20%。

他們多半來自西北地區的農村,多出生于上世紀70年代末、80年代初。在他們成長的年代,物質生活條件較差,家長幾乎把所有的時間和精力都放在了解決一家人吃穿上。

八年級陳啟多的媽媽告訴小記者團,那時因為家裡窮,沒有什麼零食,連水果都很少吃。夏天,聽見屋外“賣冰棍喽”的吆喝聲,他們會沖出去,用積攢多時的零用錢,買上一根5分錢的冰棍,開心地吃起來,并幸福一整天。而那時他們最大的心願就是天天盼着過年,因為過年可以穿新衣服,能吃好吃的——水果糖、花生、瓜子、大豆等。

盡管當時農村已包産到戶,生活有了一定的改善,但還是有一部分家庭沒有“多餘的閑錢”供他們繼續上學。

與現在的孩子相比,受訪的05後父母告訴小記者團,在他們的國小、國中階段,作業不多,也沒什麼學習資料,大多在學校就完成了。他們那時的學習負擔不重,學生本人對分數的關注度也較低,一般沒有班級排名,學校也沒有各種考試成績的評比,家長更是不怎麼理會——主要是沒時間、沒精力。

當時,他們的學習條件也不是很好:學校的桌椅闆凳是用了多少年的,破舊不堪。不少05後家長告訴自己的孩子,那時,他們要用家裡的雞蛋去換8分錢的作業本或2分錢的橡皮擦。至于文化課的學習,基本談不上。有特别愛好學習或讀書的孩子,會想方設法找一些書來讀,但那時書籍都比較單一,不像今天這樣豐富。

而真正對他們形成負擔的,是要在課餘時間完成許多家務活兒,需要在大段的空閑時間參加農田裡的各種勞動。

五花八門的遊戲是回憶中的珍寶

受訪的05後父母告訴小記者團,當時他們的業餘生活大概有這樣幾類:一個是幫家裡人做家務,如挑水、洗衣、做飯、拾柴、割草、喂豬、喂雞等。家裡有弟弟妹妹的,有一項重要任務就是幫父母照看弟弟妹妹。另外,遇到星期天、節假日,還要幫大人幹農活兒,如放羊、看瓜、掰玉米、拾麥穗等。年紀越大,責任越大。

小記者團在采訪八年級馬世傑同學的爸爸時,他說:“那時,父母很忙,我們什麼家務活兒都幹。每到晚上天快黑的時候,就盼着父母早點回家。記得每當聽到父親拉着騾子的鈴铛響時,可把我樂壞了——父母終于回來了。”

從娛樂的角度講,在20世紀80年代初,對廣大農村而言,隻有鄉政府、經濟情況好一點的大隊(現在的村委會),才買得起電視。對孩子們而言,能看上電視的更是鳳毛麟角。那時,多數受訪的05後父母最期待的娛樂活動就是看電影。偶爾有一場電影,他們很早就要到露天場地圈占地方,事後要讨論好長時間。有時候,相同的影片在不同的地點放映,他們要跑很遠的路,看上好幾遍,對于電影中的一些橋段、台詞更是爛熟于心。

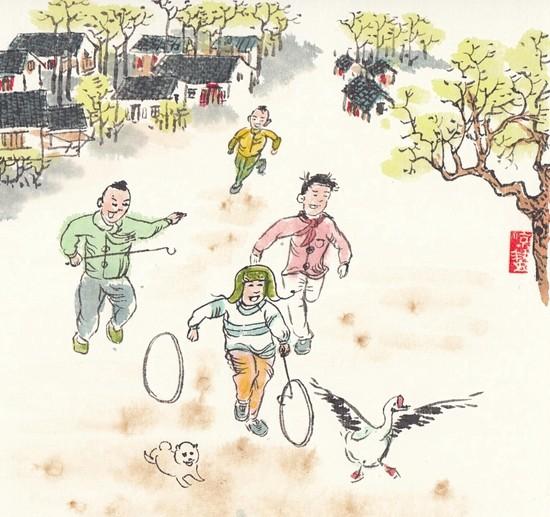

對受訪的05後父母而言,小時候的玩樂大多是就地取材,比如,土疙瘩大戰、打泥巴餅、跳房子、抓石子、捉迷藏等;有些則有技術含量,比如,制做彈弓打鳥雀,用較細一點的鋼筋制做鐵環,還有丢沙包、跳皮筋、玩陀螺、打卡片等;也有比較帶文藝性的,比如,在地上畫畫,玩過家家等。一些男孩還利用家中廢棄用品自創了許多玩具,比如,水槍、火槍、哨子、笛子、小汽車等。

在采訪八年級戴寶燕同學的媽媽時,她說:“我認為最好玩的是掏石子——也叫走窯,就是在地上挖十來個小窩,每人擁有一定相同數量的石子,按照約定好的規則,先丢後收,最後等到所有的窩裡的石子被收光的時候,看誰收到的石子最多,誰就是最後的赢家。這種玩法是直接接觸土和石頭,比較費手;玩過之後,指甲也被磨得秃秃的了,指甲蓋周圍會起來很多肉刺。”說完,她又補充了一句:“但是,我們誰都不介意。大概是‘痛并快樂着’吧!”

小記者們發現,家長們在談論這個話題時,往往臉上帶着笑容,神采飛揚。那些五花八門的遊戲是他們回憶中的珍寶。

05後如何看待父母小時候的生活

小記者們在調查中發現,對那些“不了解”或“完全不了解”父母小時候生活的部分學生來說,單憑他們懵懂的認知,就覺得父母小時候一定比現在的自己快樂幸福,幻想父母的少年時光,完全是無憂無慮的。這種僅限于“玩樂”的認知是很不全面的。

而對父母小時候生活“一般性了解”或“了解很少”的受訪對象,基本都是很羨慕自己父母的童年、少年。他們羨慕父輩的理由很簡單:沒有太重的學業負擔,沒有太大的同輩之間的競争壓力,沒有太多的社交恐懼。與此同時,他們都帶有好奇心,想進一步了解父母小時候的生活。

而“了解比較全面”或“了解較多”父母小時候生活的,年齡都偏大一兩歲。他們對父母的了解更全面,更透徹,視野也更開闊,感受更深刻。

也有同學持不同的意見。一名不願意透露姓名的九年級同學說,“05後的父母,小時候都吃苦耐勞,能在極為艱苦的生活中磨練自己,并從中尋找快樂。如果讓當時的他們,現在來進行我們的體育測試,肯定不是滿分。像我這樣過早地戴上高度近視眼鏡的人,也很想像他們一樣擁有淳樸的黑眼睛。”

在這位同學看來,現在的很多孩子,不是營養不良——若有,也是挑食、偏食造成的——而是營養過剩。“雖然科技在不斷進步,物質生活水準在不斷提高,但孩子們除了電子産品,都‘不會玩’了。這真是需要大家深思的問題,我們不能在生活中迷失最初的‘本我’。”這名同學說。

綜上所述,小記者團進行換位思考:現在我們是學習壓力山大,我們都想穿越到父母那個無憂無慮的時代,整天與同伴們瘋玩,自由自在,無拘無束。可是也許我們的父母也在羨慕我們呢。我們現在有着很好的學習條件:整潔的書桌,現代化的教學設施,有專業的教師指導我們。可他們那時候隻能坐在破舊的教室,用着破舊的桌椅學習,教師的層次也參差不齊。他們也羨慕我們的業餘生活——我們可以在空閑時看看電視,讀讀書。可是我們的父母呢?他們有着幹不完的家務活,節假日隻能跟随他們的父母下田勞作。他們也羨慕我們的衣食住行——穿自己喜歡的衣服,吃自己喜歡吃的美食,住着寬敞漂亮的樓房,騎着自己心愛的單車。想想我們的父母,他們那時能有什麼呢?現在的衣食住行,無論哪個方面都完勝那個年代,但在精神世界,似乎有我們所不能企及的東西。

小記者團希望父母能多講講過去的事。他們認為,通過這種方式複原父輩的生活,傾聽他們的心聲,了解他們曾經的方方面面,能增加孩子與父母的交流的機會,消除子女與父輩之間的代溝,有助于改善彼此的關系,增進親情。

(指導教師:劉自學 李仁仁)

來源:中國青年報用戶端