清朝是我國曆史上最後一個封建王朝,它是由明朝末年活躍在東北地區的女真族所建立,又經曆了從後金到清的轉變才最終入主中原,開啟長達兩百多年的統治的。

提到女真族的發家,就不得不提其奠基者努爾哈赤,他統一女真各部族,建立了女真政權,在他之後,皇太極成為了新任領袖,但他也還沒來得及入關便猝然長逝。

皇太極去世後,其第九子愛新覺羅·福臨繼位,也就是我們常說的順治皇帝。

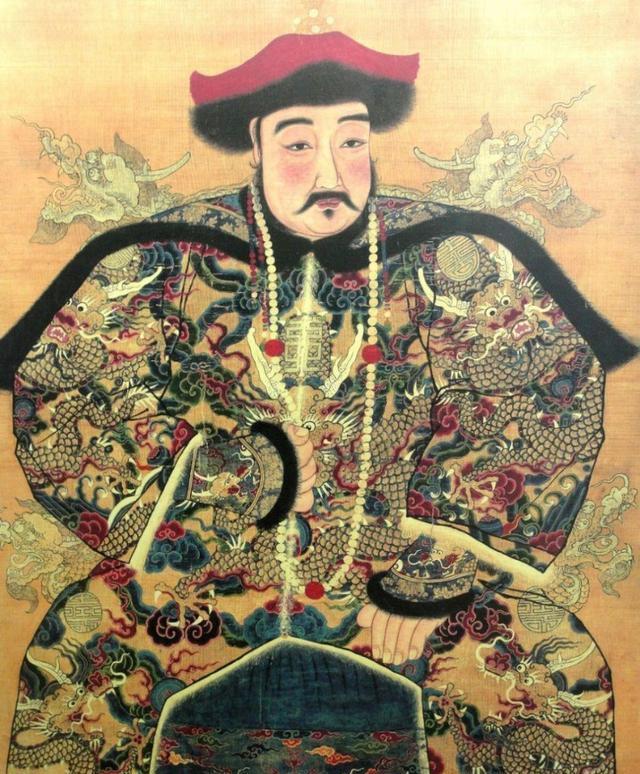

但順治繼位時年僅六歲,實在難以承擔起帶領整個部族征服中原的大業。好在這時,一個人站了出來,他雖然不是清朝皇帝,但卻為清朝打下了大好江山,以至于後來的乾隆帝評價他道:''定國開基,成一統之業,厥功最著'',可見其地位有多麼崇高,他就是努爾哈赤的第十四子、被民間常常叫做''攝政王''的多爾衮。

明萬曆四十年(1612),多爾衮出生于建州左衛赫圖阿拉城,也就是今遼甯省新賓縣一帶。八歲那年,多爾衮被與兄弟們共同封為''和碩額真'',得以小小年紀就進入了參與國政的行列。不過,即使有着名義上的議政之權,但多爾衮畢竟太過年幼,地位難以和哥哥們匹敵,直到天聰二年(1628),十六歲的他才算是真正投身到了家族事業中。

這一年,他和兄長皇太極一同攻打察哈爾的多羅特部,并立下戰功,被賜稱号''墨爾根戴青''。據《清史稿》記載,這之後的第二年,多爾衮又''與貝勒莽古爾泰等攻下漢兒莊,趨通州,薄明都,敗袁崇煥、祖大壽援兵於廣渠門外,又殲山海關援兵於薊州。''在這次對北京的突襲中,多爾衮又立下了功勞,并在回程時作為前軍再度大破明軍。

随着逐漸積累軍功,多爾衮在朝中的話語權也越來越大,漸漸的,他在戰略上的才能得到了皇太極的重視。天聰七年(1633),皇太極召集衆臣詢問察哈爾、明朝、北韓,應該先奪取哪個,多爾衮全力支援先征明朝,并提出了''宜整兵馬,乘谷熟時,入邊圍燕京,截其援兵,毀其屯堡,為久駐計,可坐待其敝''的良策,得到了皇太極的贊賞。

天聰十年(1636),皇太極正式稱帝,并改國号為大清,年僅二十四歲的多爾衮被封為和碩睿親王,位列六王的第三位。後來阿濟格作為前鋒進攻明朝,多爾衮被派往山海關牽制明軍使其無法相顧,等到崇德三年(1638),多爾衮受封奉命大将軍,率領左翼軍從位于今河北秦皇島的董家口入關,一路劫掠并誅殺了明朝名将盧象升。

而後著名的松錦之戰裡,多爾衮也有着上佳的表現,此戰過後,明軍元氣大傷,勝利的天平完全向清軍傾斜。就在即将開始最後的決戰的關頭,崇德八年(1643),皇太極突然猝死,很快朝中各勢力便開始就嗣子問題開展明争暗鬥。據《沈陽狀啟》記載,當時''大王''代善支援皇長子豪格繼位,但豪格主動推辭,于是''定策之議,未及歸一。''

為了避免進一步内耗,代善、多爾衮等諸王最終商議以年幼的九子福臨為帝,朝政則由濟爾哈朗、多爾衮共同輔佐。在得到輔政權力後,多爾衮的權勢進一步提高,大臣們的上書都紛紛先上報給他,而順治帝也對他畢恭畢敬,封其為大将軍,統領入關作戰事務。當時,中原的明朝已經被李自成率領的農民起義軍滅亡,山海關總兵吳三桂主動向清朝請兵,多爾衮不願錯失良機,當即''急聚兵馬而行''。

四月,吳三桂與李自成開展了山海關大戰,而多爾衮故意緩緩進軍,等到二者兩敗俱傷後才出馬迅速擊敗李自成的農民軍。得勝後,清軍繼續追擊,當年五月便攻入了北京城。為了招攬民心,多爾衮先是下令暫緩剃發令的實施,又為崇祯皇帝以皇帝的禮制舉行葬禮,這赢得了百姓和一些忠明士人的好感。

很快,清朝遷都北京,順治帝為表嘉獎,将多爾衮''封為叔父攝政王,賜貂蟒朝衣。''不久後又''建碑紀績,加賜冊寶、黑狐冠一、上飾東珠十三、黑狐裘一,副以金、銀、馬、駝。''不過,遷都北京并不是完全勝利,當時農民軍、南明政權都占據了廣大的土地。鑒于此,多爾衮一面清剿農民軍勢力,一面假意向南明示好,等到李自成接連兵敗,他才對南明露出獠牙,将二者一同消滅。

等到天下大緻統一,多爾衮才正式在全國範圍内實行剃發令,并對各地進行殘酷鎮壓。而後,多爾衮漸漸在禮制上與皇帝相等,史載:''所用儀仗、音樂及衛從之人,俱僭拟至尊'',在名位上,他進位皇父攝政王,一切政令都由其在王府釋出。

順治七年(1650),多爾衮去世,順治帝先是将其追封為清成宗,但随即剝奪封号,掘其墳墓,直到乾隆四十三年(1778)時,他才得到平反。