作者|冷研作者團隊-吳畋

字數:5220,閱讀時間:約10分鐘

“在巴黎花花公子日常調情的地方,一個巴什基爾人站在煙熏火燎之中,他戴着一頂配有長護耳的油膩大帽子,正用箭頭炙烤着牛排。”

——俄國軍官拉熱奇尼科夫

“一個穿着紅色長袍、戴着黃色狐耳帽、背着弓箭的巴什基爾人碰巧路過,在人群中惹出一陣笑聲。”

——俄國軍官拉多日茨基

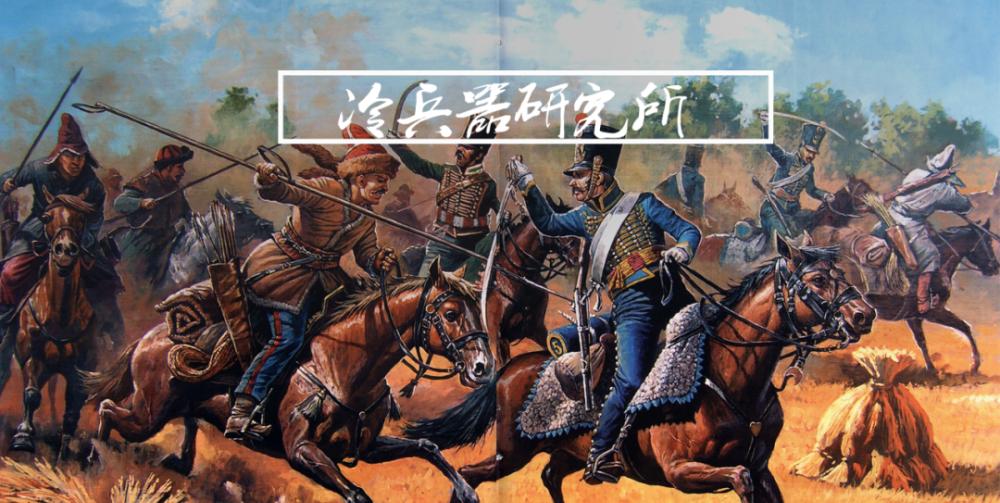

編者按:正如上面這兩則目擊見聞所述,1812-1814年的歐洲大決戰不僅讓拿破侖帝國壽終正寝,也令烏拉爾山麓的巴什基爾牧民第一次以俄國軍人身份來到塞納河畔的巴黎城。那麼,在這場戰争中,巴什基爾人除了以古怪的外表吸引衆人眼球,又拿出了怎樣的戰場表現呢?冷兵器研究所在上一篇文章《歐洲戰争最後一次使用弓箭:蒙古騎兵靠騎射,打敗過19世紀的拿破侖軍隊?》中,簡要介紹了拿破侖戰争中俄國弓騎兵(巴什基爾人和卡爾梅克人)的武備與作戰特點,也略帶提及了他們在1807年初次登場時的狀況。這篇文章則會嘗試從雙方記載中分析、還原1812-1814年巴什基爾騎兵的戰況。

▲圖1. 巴什基爾人在巴黎

▲圖2. 巴什基爾人的冬帽往往會配備長護耳或狐耳

禦賜同哥薩克出身

衆所周知,沙俄軍隊内部存在着各式各樣的鄙視鍊,正規軍往往鄙視非正規軍紀律松弛、無法無天,非正規軍也鄙夷正規軍等級森嚴、官僚習氣濃厚。而在種類繁多的非正規騎兵當中,也根據歸附早晚和民族親疏有着内外之别,說俄語、信東正教的哥薩克無疑是非正規軍裡最“正規化”也最令俄國當局放心的一群人,早在16世紀就“自願歸并”(俄國官方對領土擴張的文雅說法),且事實上采用哥薩克軍區制度的巴什基爾穆斯林和已經改宗東正教的卡爾梅克人緊随其後,某種程度上可以說是“禦賜同哥薩克出身”。仍舊保持藏傳佛教信仰的卡爾梅克人則時常被視為最不可靠的族群:在1807年征兵時,這群佛教徒甚至鬧出了征兵暴動,導緻編組兩個團的計劃徹底泡湯。

▲圖3. 18世紀末德意志博物學者帕拉斯筆下的卡爾梅克偶像

1811年4月,考慮到法俄戰争可能爆發,沙皇亞曆山大一世下令組建兩個巴什基爾團和一個斯塔夫羅波爾卡爾梅克團(改信東正教的卡爾梅克人),要求入伍士兵一人雙馬,而且得“按照傳統風俗習慣武裝起來”。6月初,三個民族騎兵團組建完畢,随即踏上了西進征途。不過,俄軍高層雖然普遍欣賞哥薩克在輕騎兵勤務上的表現,可對民族騎兵的看法仍然存在不小差異。第二西方軍團司令巴格拉季翁就認為這些人馬矮小、武裝奇特的遊牧騎兵派不上什麼用場,甚至在1812年開戰前夕,下令隸屬于該軍團的巴什基爾部隊按照哥薩克模闆重新武裝。

▲圖4. 巴什基爾人奔赴前線

被配置設定到第一西方軍團的第1巴什基爾團則要幸運不少,他們遇到了1807年戰争時的老熟人普拉托夫(Платов),于是能夠在戰争第一階段發揮自身特長。該團原本下轄五個百人隊,此時根據人員、馬匹狀況,從中挑選出兩個精銳百人隊用于戰鬥,其餘人員則依靠馬匹數量優勢開起了“順風車”,也就是用空閑的馬匹搭載俄軍人員、物資行進。獵兵營長彼得羅夫(Петров)是以對普拉托夫“老爹”感恩戴德,在回憶錄中坦率表示要不是巴什基爾矮馬載着背包、工具和勞累的獵兵默默負重前行,他們營恐怕都得垮在半路上!

▲圖5. 普拉托夫手頭的民族騎兵大雜燴

輕騎兵的對決

法國輕騎兵專家德·布拉克曾在《輕騎兵前哨》裡将哥薩克稱作“真正的輕騎兵”乃至歐洲最佳輕騎兵。而在1812年戰争中,普拉托夫麾下以頓河哥薩克為主的各族騎兵,很快就用實際行動證明德·布拉克日後的總結準确無誤。

▲圖6. 米爾戰鬥發生地

1812年7月9-10日(俄曆6月27-28日),法軍的3個波蘭騎兵旅(6個槍騎兵團),在白俄羅斯中部的米爾(Мир),遭遇了普拉托夫麾下的哥薩克後衛叢集(11個非正規騎兵團和2個正規騎兵團),交戰兩天後,損兵五六百人的波蘭槍騎兵被迫撤退,幾乎報帳了一個團,因而士氣大挫。

如前文所述,第1巴什基爾團并未以全團規模參戰,而是出動兩個百人隊投入戰鬥,根據俄方嘉獎文書,巴什基爾軍官伊赫桑·阿布巴基羅夫、吉爾曼·胡代别爾金,士兵烏茲别克·阿克穆爾津、布蘭巴伊·丘瓦舍夫均在米爾戰鬥中有過出色表現。波蘭将領圖爾諾(Turno)也在慘痛而生動的回憶中提及了俄軍的遊牧騎兵:

“我們在路上隻看得見哥薩克人、巴什基爾人和卡爾梅克人,他們以慣有的靈活到處奔馳,在河谷間穿行,然後貼近了射擊……轉瞬之間,平原就被輕裝部隊淹沒了,我從未聽到過如此可怕的嚎叫……[遭遇俄軍預備隊後],可以看到成群的巴什基爾人、卡爾梅克人和哥薩克人在原地不動的[波蘭槍騎兵]中隊周圍盤旋、包圍、絞殺,他們三次嘗試沖擊,三次都被擊退,較為狡猾的哥薩克人則傾瀉了大量的子彈,當他們用了整整四個小時耗盡怒火後,戰鬥中止了,[俄軍的正規]輕騎兵出現在戰場上。與此同時,嚎叫着的遊牧騎兵繞過樹林,沖向我們業已展開的左翼,将其擊垮,在第2、11槍騎兵團裡播撒恐怖和死亡……我軍所有部隊都出現了可怕的混亂。”

▲圖7. 波蘭裔俄國畫家馬祖羅夫斯基的米爾戰鬥畫作

同年8月8日(俄曆7月27日),普拉托夫又在莫列沃沼澤(Молево Болота)尋覓到戰機,以6個頓河哥薩克團、1個克裡木鞑靼團、1個巴什基爾團(第1團)和1個頓河哥薩克騎炮連的大約3000名騎兵,奔襲法軍第2輕騎兵師(下轄第7、8、16輕騎兵旅,共7個騎兵團,合計約2300人,另有第24戰列步兵團第4營助戰)。

▲圖8. 莫列沃沼澤戰鬥示意圖

清晨6點,俄軍突入法軍營地,急得對面的進階将領們連靴子都沒穿,就沖出去匆忙組織部隊上馬迎戰。首當其沖的法軍第8輕騎兵旅很快便陷入苦戰,雪上加霜的是,行軍神速的普拉托夫,突然抽出2個哥薩克團和2個巴什基爾百人隊突襲法軍側翼,第8旅當即潰敗。指揮巴什基爾人的日林(Жилин)中尉,戰後獲得四級聖弗拉基米爾勳章,其授勳詞指出巴什基爾騎兵先是投入到散兵戰當中,與敵軍展開對射(看來普拉托夫還沒忘記上一場戰争中他是如何運用巴什基爾人),而後與哥薩克團一同沖入敵陣将其擊潰,此外還有6名巴什基爾官兵“為其他人樹立了榜樣,表現異常勇敢,擊潰敵軍騎兵,一直追到後援部隊為止”,因而獲得了晉升。

▲圖9. 頓河哥薩克-阿塔曼普拉托夫

8點左右,法軍第7輕騎兵旅開始列隊前進迎擊俄軍,不過,這種上趕着送菜的添油打法實在是非常符合普拉托夫的胃口。約瑟芬皇後的遠房堂親——莫裡斯·德·塔舍(Maurice de Tascher)上尉就親眼見證了又一次潰敗:

“我們寡不敵衆,無序地以梯隊後撤,混亂導緻路上障礙叢生。我的坐騎也戰死了……那裡居然還有拿弓箭的卡爾梅克人和巴什基爾人!”

最後一批前來迎戰的第16輕騎兵旅是法軍中的外籍部隊,下轄符騰堡第3獵騎兵團、波蘭第10骠騎兵團和普魯士混合槍騎兵團。德意志人和波蘭人的馬匹養護水準普遍高于法國人,而且當天的備戰時間也相對較長,因而在哥薩克面前隻是有序後撤,并未出現崩潰迹象。符騰堡軍醫羅斯(Roos)後來回憶說,自己是在此戰中首次目睹弓箭:有名波蘭骠騎兵軍官被它射中了屁股右瓣,還有個獵騎兵同胞被箭矢射穿了衣服。

▲圖10. 巴什基爾騎兵在莫列沃沼澤戰鬥中追逐法軍

此後,巴什基爾人幾乎參與了俄軍的每一場輕騎兵前哨戰和後衛戰。俄軍第3輕炮連的拉多日茨基中尉回憶說:

“我們尤其喜歡觀賞巴什基爾人各式各樣的花招和騙術,他們帶着耳帽,像丘比特一樣射箭,在法國獵騎兵周圍嗡嗡作響,沖擊、退卻,把他們誘入伏擊地點,然後又聚成一團,尖叫着發起沖擊,接下來再度散開。”

法軍第8獵騎兵團的孔布(Combe)中尉也指出哥薩克人、巴什基爾人、卡爾梅克人組成了厚重的散兵線,掩護俄軍主力部隊的退卻,因而導緻有些獵騎兵被弓箭射傷,不過獵騎兵在散兵戰中也幹掉過一些“非常醜陋”的巴什基爾人。

第9槍騎兵團的槍騎兵齊默爾曼(Zimmermann)則在回憶錄中,把俄國的遊牧騎兵描述成“一幫橫沖直撞的魔鬼”,說他們有着黃褐色的皮膚,身穿窄小外套,帶着尖頂頭飾,騎着矮馬靈活地來回行動,認為這些人能夠娴熟地運用武器,叫聲也極為恐怖。

▲圖11. “橫沖直撞的魔鬼”

這裡已經無須過多列舉雙方記載,總而言之,巴什基爾人在1812年的輕騎兵戰鬥中的确能夠拿出上佳表現,但在列陣對戰時往往缺乏發揮空間,以博羅季諾會戰為例,戰前、戰後的後衛戰中第1巴什基爾團都有過不錯發揮,可唯獨會戰當天卻是無所事事。

越戰越強

不過,人們後來搜集的口傳史料裡,倒是提到過一則巴什基爾遊牧騎兵與法國重騎兵(可能是胸甲騎兵)的對決往事。巴什基爾老兵占秋裡亞(Джантюря)曾經講述過,他和大約50名戰友在巡邏時遭遇了20個“挂着鋼鐵胸牌”的法國騎兵。巴什基爾人認為這是以多打少的好機會,于是就跳上馬端起騎槍沖了過去。占秋裡亞借助坐騎的速度,立刻刺穿了一匹法國戰馬,可他剛要拔出騎槍,另一名法國騎兵就一劍砍了過來,占秋裡亞仗着身穿鎖子甲沒被當場砍死,但也随即落馬不省人事。等他以俘虜身份醒過來後,就發覺20名法國騎兵已經隻剩下12人,但50個巴什基爾戰友則是全軍覆沒:一半戰死、一半被俘。

▲圖12. 現代巴什基爾畫家筆下的巴什基爾人與胸甲騎兵的對決場景

這則故事傳神地說明了,巴什基爾人這樣以弓箭為副武器的輕裝槍騎兵,在與重騎兵正面對決時的巨大劣勢。當然,故事的結局對占秋裡亞來說還算是個喜劇:戰鬥一打響,他随軍出征的妻子就跑出去尋找哥薩克主力,一個半小時之後,一個哥薩克百人隊突然出現,解決了剩餘的法國騎兵……

▲圖13. 現代巴什基爾畫家根據占秋裡亞故事,摻雜想象繪制的巴什基爾女戰士

不過,對第1巴什基爾團這樣的“老資格”部隊來說,随着俄軍的反攻和法軍的退卻,官兵們開始想方設法搜集利用各式繳獲裝備,不僅越來越适應硝煙彌漫的熱兵器時代戰場,自身也漸漸朝着火器化方向發展。1813年4月2日(俄曆3月21日),該團參與了俄普聯軍在呂讷堡(Lüneburg)附近突襲法軍的戰鬥,而且在交戰中一反當時對遊牧騎兵的傳統認知,竟然冒着炮火端起騎槍,率先突入了掩護法軍炮兵的步騎兵當中。同年12月19日(俄曆12月7日),該團又和1個骠騎兵中隊帶着2門火炮突襲了荷蘭的泰爾海登(Terheijden)渡口,俘獲了前來搶占渡口的200名法軍。

▲圖14. 遠征到西歐荷蘭的巴什基爾人(近景)和哥薩克(遠景)

手持火器在巴什基爾人戰鬥中發揮的作用也越來越大,同樣以第1團為例,該團僅在1813年10月7-8日發生于萊比錫附近的散兵戰當中,就消耗長槍(步槍、馬槍)子彈2000發,短槍(手槍)子彈1270發。

簡而言之,和這一時期其他的俄國非正規騎兵一樣,巴什基爾人在戰争中學習戰争,武器逐漸朝着歐洲輕騎兵的通用标準靠攏:騎槍、馬刀、馬槍、手槍。

▲圖15. 施瓦察的教堂尖頂至今仍留有巴什基爾箭的複制品

與此同時,巴什基爾人也仍然自豪于祖祖輩輩的弓箭技能。1814年4月26日(俄曆4月14日),一支巴什基爾部隊在歸國途中,路過了圖林根地區的施瓦察(Schwarza),他們向德意志人炫耀了弓箭技藝,不料卻有人線上攪局,聲稱要當場檢驗弓箭威力。一番來回翻譯過後,多管閑事的牧師幹脆讓他們拿百米開外的教堂尖頂來個試射。于是,一名巴什基爾射手下馬立定,一箭射過廣場,幹淨利落地直中尖頂!

參考資料:

de Brack, A.-F., Avant-postes de cavalerie légère. Paris, 1831.

Turno, C., Souvenirs d'un officier polonais générale Charles Turno (1811-1814) // Revue des études napoléoniennes, 1931, t. 33, p. 99-145.

Popov, A., Une expédition à Lunebourg, ler-3 avril 1813 // Tradition, 2013, №255, p. 20-30.

Popov, A., Regards sur les troupes irrégulières russes // Tradition, 2013, №267, p. 19-28.

Бенкендорф, А. Х., Записки Бенкендорфа. 1812 год. Отечественная война. 1813 год. Освобождение Нидерландов. М., 2001.

Петров, М. М., Рассказы служившего в 1-м егерском полку полковника Михаила Петрова о военной службе и жизни своей и трех родных братьев его, зачавшейся с 1789 года. 1845 г. // 1812 год. Воспоминания воинов русской армии. М., 1991, С. 112-329.

Радожицкий И. Т. Походные записки артиллериста, с 1812 по 1816 год. М., 1835.

Рахимов, Р. Н., Эволюция вооружения башкирской конницы в эпоху Наполеоновских войн // Война и оружие: Новые исследования и материалы. Труды Третьей международной научно-практической конференции 16-18 мая 2012 г. СПб., 2012. Ч. III. C. 98-108.

本文系冷兵器研究所原創稿件,主編原廓、作者吳畋,任何媒體或者公衆号未經書面授權不得轉載,違者将追究法律責任。部分圖檔來源網絡,如有版權問題,請與我們聯系。