前言

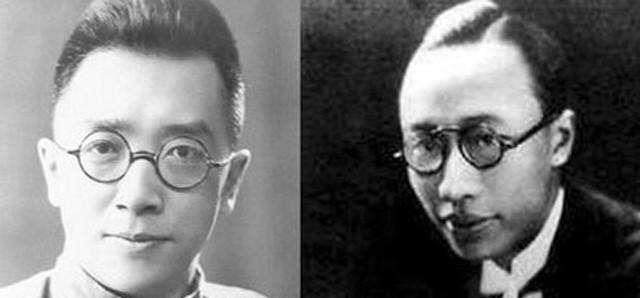

圖 | 胡适和溥儀

胡适和溥儀,他們一個是五四新文化運動的代表人物;一個是晚清的末代皇帝,按理說這樣兩個身份極具差異性的人之間不應該有所交集,可就在1922年,胡适卻應溥儀之邀進入了紫禁城。

然而,新人物與舊代表的交往,卻在當時的社會引起了軒然大波,許多媒體對胡适的行為進行了指責,而胡适仍堅持己見為溥儀打抱不平,直言這是一件有“人味兒”的事情。

溥儀給胡适打電話,邀請胡适進宮

上世紀20年代,尚在紫禁城中的溥儀醉心于英美文化,還給自己取了個“Henry”的英文名,溥儀剛剛大婚,正忙着練習騎自行車和打網球,并無心光複大清。

圖 | 溥儀

1922年,紫禁城的養心殿内拉進了電線,剛剛裝上電話,17歲的溥儀仔細打量着這個新鮮的玩意兒,心血來潮的他拿出電話本,到處給人打電話玩兒。溥儀先給平劇武生演員楊小樓撥了一個,接着又打給雜技演員,又給東興樓飯莊打,幾乎每個電話都是騷擾完就挂。

突然,溥儀想起一件事情,他的洋老師莊士敦曾跟他說起,有個叫胡适的白話文領袖,溥儀對這個人十分好奇,很想聽聽這個白話文領袖是用什麼調兒說話的。

莊士敦是一位英國籍教師,他來到溥儀身邊後,為自幼被束縛在紫禁城的小皇帝打開了一扇接觸外界的窗戶,這對長在深宮裡的溥儀來說十分有吸引力。

不過,許多清廷舊臣此時仍在溥儀身邊充當着他的“師傅”,這些老學究們并不喜歡莊士敦,隻是一味向溥儀灌輸儒家學說,用四書、五經來武裝這個小皇帝的頭腦。可不管怎麼說,莊士敦帶來的西方文化還是帶給溥儀很大沖擊,約見胡适,便是在這種沖突的背景下出現的。

就這樣,溥儀撥通了胡适家的電話,接電話的正是胡适本人。對于他們當時通話的情景,溥儀後來在《我的前半生裡》曾有回憶:

電話撥通後,溥儀好奇地問道:“你是胡博士嗎?好極了,你猜我是誰?”

“您是誰啊?我怎麼聽不出來呢?……”胡适當然不會知道給自己打電話的是誰。

“哈哈,甭猜啦,我說吧,我是宣統啊!”溥儀爽快地亮明了身份。

“宣統?……你,你是皇上?”胡适有點不敢相信對方說的話究竟是真是假。

“對啦,我就是皇上,我聽見你說話了,可還不知道你是什麼樣兒,有空的話你就到宮裡來,叫我瞧瞧吧。”

胡适有寫日記的習慣,同樣,他也在日記中記錄了這件事:

“今天清室宣統帝打電話來,邀我明天去談談,我因為明天不得閑,改約陰曆五月初二日去看他。”

其實,在接到溥儀的這通電話之後,胡适的心情很是複雜,他既感到意外,又感到興奮。雖說此時的溥儀已經退位,但根據當時民國政府與退位清廷的協定,清王朝仍可以繼續統治紫禁城的一方土地,每年政府還要補貼四萬銀元,供小朝廷開銷。

不得不說,胡适對于和溥儀的這次見面比較謹慎,雖然胡适常常自稱少年,但他此時已經30歲了,行事沉穩細密,這從他沒有立即答應和溥儀的見面就可以看出來。

胡适心裡明白,在對宮中及溥儀近況還不太了解的情形下,貿然進宮倉促與其見面,很可能會出現難以預料的尴尬局面,為此,胡适專門提前去拜訪了莊士敦先生,希望從他那裡了解一些有關皇宮和溥儀的情況。

圖 | 莊士敦與溥儀合影

見過莊士敦之後,根據莊士敦對溥儀的叙述,胡适在自己的日記中寫道:

“宣統近來頗能獨立,自行其意,不受一班老太婆的牽制。前次他把辮子剪去,即是一例……莊士敦說起宣統曾讀我的《嘗試集》,故我送莊士敦一部《文存》時,也送了宣統一部。這一次他要見我,完全不同人商量,莊士敦也不知道,也可見他自行其意了。”

從胡适的這則日記中也可看出,他對于溥儀“自行其意”的行為作風是比較贊賞的,這代表着溥儀是思想比較開放的青年,與他見一面還是有意義的。

胡适進宮見溥儀,引起輿論風波

幾天之後,胡适前去赴約,為此他一天都沒有去上課。那天,溥儀派了一個太監到胡适家裡去接他,先被引至神武門前下車,通報之後得以入内。見面後,胡适向溥儀行了鞠躬禮,然後在溥儀為他準備的一張藍綢緞子的大方凳上坐下。

圖 | 胡适

胡适在日記中這樣形容他對溥儀的第一印象:

我稱他“皇上”,他稱我“先生”,他的樣子很清秀,但單薄得很,他雖十七歲,但眼睛的近視比我還厲害,穿藍袍子,玄色背心。

接下來,便開始了當天的話題。一位是中國的末代皇帝,一位是新文化的領軍人物,坐在一起卻是侃侃而談。胡适與溥儀聊了很多,包括如何寫白話詩,溥儀出洋以後如何留學等等。此外,溥儀還向胡适解釋說:

“我們過去做錯了很多事情,到這個地位,還要靡費民國許多錢,我心裡很不安,我本想謀獨立生活,但這件事有許多人反對,因為我一獨立,有許多人就沒有依靠了。”

盡管胡适不能夠對溥儀說的話感同身受,但心裡對他這種想獨立但又不能獨立的沖突是十分同情,談話進行到最後的時候,溥儀抱怨說自己有許多新書都找不到,胡适還答應幫他找書。

就這樣,胡适與溥儀在十分愉快的氣氛中,交談了大概20分鐘之後,即起身告辭。

見過溥儀之後,胡适還寫了一首名為《有感》的小詩,表達了自己事後的感受,其中有這樣一句:

“咬不開,捶不碎的核兒,關不住核兒裡的一點生意;百尺的宮牆,千年的禮教,鎖不住一個少年的心。”

這首詩雖然隻有短短四句,可胡适卻把它寫得十分凝練而有意味,生動表達了自己對這個少年遜帝的關切之情。胡适對溥儀是有所同情的,然而,新文化思想領袖與舊制度帝王的私自見面,在當時卻似乎并不能被大衆所了解。

一方面,滿清遺老對溥儀表示不滿,在得知他們的“皇帝”和“新人物”見了面之後,便像炸了油鍋似的在背地裡吵鬧成一團。另一方面,熱衷于新文化的年輕人對胡适的做法也很不滿意,一時之間,許多報紙上都出現了諸如“胡适為帝王師”“胡适要求免跪拜”的标題。

對于胡适和溥儀見面這件事情,上海國民黨人所辦的《民國日報》就刊載有一篇帶有嘲諷色彩的評論,其标題便是《胡适之請免跪拜》,其中這樣寫道:

溥儀請胡适之去談談,自然去談談罷了。不想這位胡先生竟要求免除跪拜。這種要求,如果由張勳徐世昌等提出,原極平常;今提出于胡先生,太覺突兀了。目中有清帝,應該跪拜;目中無清帝,何必要求;隻有出入于為臣為友之間的,才顧念得到必須跪拜,顧念得到要求免跪拜。

溥儀允胡适之要求時,稱他做新學界泰鬥,大有許其履劍上殿之概,然而這是溥儀底大度,不是胡适之底尊榮。

那麼,胡适當時是否有跪拜擔憂,溥儀在後來回憶時也曾說過:“他(胡适)連忙向莊士敦打聽了進宮的規矩,明白了我不叫他磕頭,我這皇帝脾氣還好,他就來了。”

不僅如此,魯迅也在後來一篇調侃胡适的文章中寫道:好像有人問過,你是不是見到遜帝跪下來磕頭呢?你是不是見到遜帝還向他宣講杜威主義呢?

圖 | 魯迅

在這種背景下,為平息輿論,胡适專門寫了一篇文章來澄清事實。在《宣統與胡适》一文中,胡适這樣寫道:

“一個人去見另一個人,本也沒有什麼稀奇。清宮裡這一位十七歲的少年,處的境地是很寂寞的,很可憐的;他在寂寞之中,想尋一個比較也可算是一個少年的人來談談,這也是人情上很平常的一件事,不料中國人腦筋裡的帝王思想,還不曾洗刷幹淨。是以這一件本來很有人味兒的事,到了新聞記者的筆下,變成了一條怪詫的新聞了……

我沒工夫去——更正他們,隻能把這事的真相寫出來,叫人家知道這是一件很可以不必大驚小怪的事。”

至此,這場風波才算稍微得到了平息。

其實,從客觀的立場來看,胡适禮節性地去拜訪溥儀确實沒什麼可說的,但他卻為何是以招緻了那麼多青年人的不滿,這個問題很值得大衆去深思?

胡适在《宣統與胡适》一文中,尤其是那句“他稱為先生,我稱他皇帝”的話,廣受争議。

當時,新文化的潮流是很強勁的,在激進的年輕人看來,道不同不相為謀,而胡适是新文化運動的領袖,自然是不能和晚清的皇帝去交朋友。

如果說胡适關注到的隻是一個叫溥儀的十七歲少年,那麼到了激進青年眼中,他們看到的更多的可能是溥儀背後的皇權象征,是以胡适和溥儀的見面在他們眼裡自然不是一件平常小事。

胡适與溥儀的最後交集

1924年,第二次直奉戰争期間,直系将領馮玉祥率軍進京發動了政變,成立臨時政府,并修訂了“優待條件”,取消帝号,強令溥儀出宮。

圖 | 馮玉祥

在當時,支援溥儀出宮的言論明顯占優勢,革命黨方面給出的态度是極力贊成,孫中山後來緻電馮玉祥,直言移宮廢号是“大快人心”之舉,“複辟禍根既除,共和基礎自固,可為民國前途賀。”

與此同時,一些同情清室的言論則大多隻是在私下傳播,而就是在這種情況下,作為新派知識分子代表的胡适卻主動出面維護溥儀,難免不引人注意。為此,胡适撰寫了給臨時政府外長王正廷的公開信,在信中明确表達出自己的不滿和反對,憤慨之情溢于言表:

先生知道我是一個愛說公道話的人,今天我要向先生們組織的政府提出幾句抗議的話。今日下午外間紛紛傳說馮将軍包圍清宮逐去清帝,我初不信,後來打聽,才知道是真事。我是不贊成清室儲存帝号的,但清室的優待乃是一種國際的信義,條約的關系。條約可以修正,可以廢止。但堂堂的民國,欺人之弱,乘人之喪,以強暴行之,這真是民國史上一件最不名譽的事。

除了胡适,段祺瑞也在馮玉祥修改優待條件之後提出了異議,并在給馮玉祥的電文中強調:清室是主動退位,應予禮遇,且優待條件牽涉到國際方面;至于“優待條件”中規定的“移宮”,則是希望繼續采取拖延的方法,“從長計議”,如今強行迫使溥儀出宮,有損民國信譽。

但是,溥儀被驅逐出宮的事情已經成為事實,無法改變,胡适遂就善後事宜又提出三點建議:

保證清帝及其眷屬的安全;妥善處理清宮古物,防止軍人政客趁火打劫;公平合理估價清宮古物,按時足額付給清室。

果然,胡适的信一經發表,當即引起一場軒然大波。

胡适的信主要在“信義”和“道義”上指責了馮玉祥的做法,随後,溥儀的英國老師莊士敦也給出了正面回應,莊士敦在信中稱贊胡适用正确的方式說了正确的事情,并表示溥儀看了他的信一定會高興。

但是,絕大多數人卻并不這樣想。周作人在看到胡适的立場之後,在寫給他的信中指出:

“這次的事從我們的秀才似的迂闊的頭腦去判斷,或者可以說是不甚和于‘仁義’,不是紳士的行為,但以經過20年拖辮子的痛苦的生活,受過革命及複辟的恐怖的經驗的個人的眼光來看,我覺得這(逐溥儀出宮)乃是極自然極正當的事,雖然說不上是曆史的榮譽,但也絕不是污點。”

學者李書華、李宗侗聯名緻信胡适:

“我們讀了這段新聞以後,覺得非常駭異,這種議論,若出于‘清室臣仆變為民國官吏’的一般人,或其他‘與清室有關系’的一般人之口中,當然不足為怪,但是一個新文化的領袖,新思想的代表,竟然發表這樣的論調,真是出乎我們意料之外。”

面對質疑和批判,胡适首先聲明,自己的公開信在外國人(莊士敦)發表相關言論之前,不曾受其影響,他并沒有受人指使和利用,他的意見隻代表自己,大家在取消清帝年号上沒有争議,隻是他主張在取消方式上溫和一點,多一點“紳士的行為”罷了。

其實,從胡适的為人不難看出,他是主張改良的一派,胡适從青年時代起便立志要做“國民導師”,他試圖在思想理論上有所建樹,胡适為人好打抱不平,替弱者代言,主張寬容和容忍,強調言論思想獨立自由,反對人雲亦雲,随波逐流。

然而,随着曆史的變遷,胡适的思想也會跟着轉變。

1931年9月的一天,胡适和徐志摩等人同遊景山,在向下俯視故宮時,胡适語氣沉痛地感慨道:“

東北情況嚴重,如果當年馮玉祥不把溥儀驅逐出宮,今天北平不知道怎麼樣了,那時我反對把溥儀驅逐出去,我錯了!”

說罷,胡适長長歎了一口氣,感慨這山河巨變……

圖 | 小時候的溥儀

曆史似乎和胡适開了一個大玩笑,他最終未能把他所同情的那位少年遜帝從那個“咬不開,錘不碎的核兒”裡救出來,由于種種複雜的曆史原因,溥儀後來竟坐上僞滿洲國的皇帝寶座,成了民族的罪人,這一點不免令人唏噓……