《封和突墓志銘》,全名為《屯騎校尉建威将軍洛州刺史昌國子封使君墓志銘》。1980年出土于大同市西8公裡雲岡石窟路北小站村附近一個叫青疙瘩的地方。墓志銘為碑形,高42厘米,寬32厘米。楷書12行,每行12字,共141字。界以淺棋子格,格方2.7—2.9厘米。石創于北魏宣武帝正始元年(504),石質極好,書刻俱佳,銘文完好如初。無書刻人姓名。

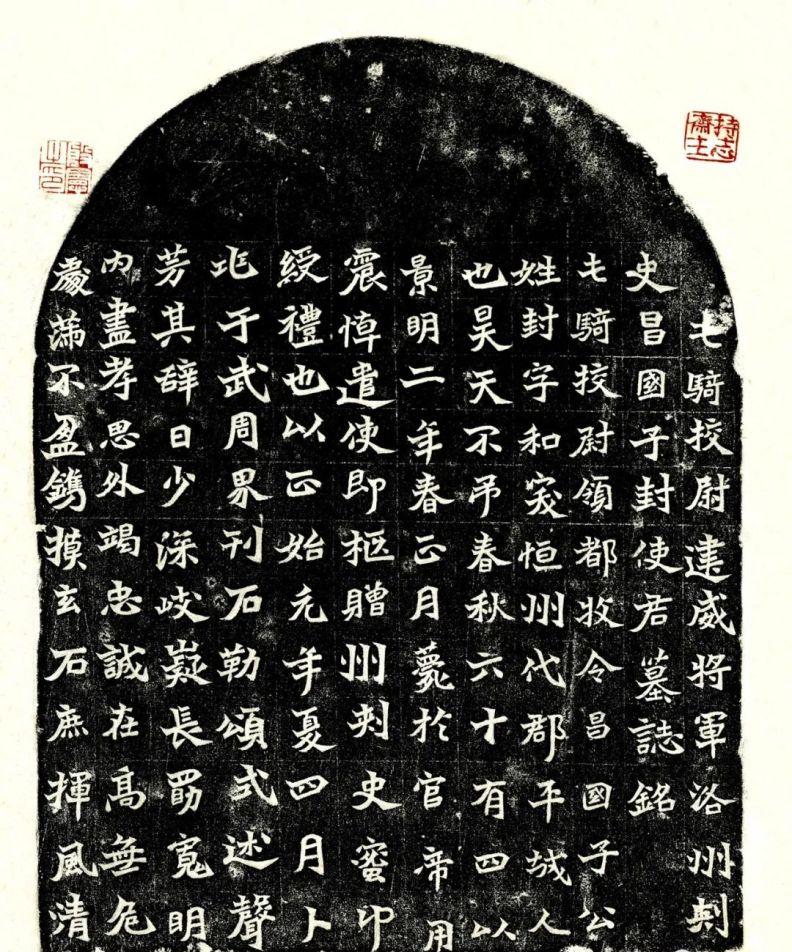

封和突墓志銘拓本

釋文:

屯騎校尉建威将軍洛州刺/史昌國子封使君墓志銘/

屯騎校尉、領都牧令、昌國子,公/姓封,字和突,恒州代郡平城人/也。昊天不吊,春秋六十有四,以/景明二年春正月薨于官。帝用/震悼,遣使即柩贈州刺史,密印/授,禮也。以正始元年夏四月蔔/兆于武周界,刊石勒頌,式述聲/芳。其辭曰:少深岐嶷,長勗寬明。/内盡孝思,外竭忠誠。在高無危,/處滿不盈。镌摸玄石,庶揮風清。

封和突墓志銘拓本局部

墓主人封和突,《魏書》、《北史》皆無傳。從這方墓志銘得知,他是北魏恒州代郡平城(今大同市)人,恒州代郡平城是遷洛以後故都的建制。《魏書》所載封姓人物分兩個體系,一是《官氏志》所謂“神元皇帝時,餘部諸姓内入者”,這支封姓即“後改為封氏”的“是贲氏”。其主要人物有神元帝拓跋力微太子沙漠汗的皇後、後來的代公、代王桓帝、穆帝之母封(是贲)氏。其人是葬于平城附近的天淵池的。再一位是封(是贲)敕文,《魏書》明确他是“代人也”。道武帝早期官拜幽州刺史。後為使持節、都督冀青二州諸軍事、前将軍、開府、冀青二州刺史、關内侯,卒于獻文帝天安元年(466年,此時封和突二十九歲)。封敕文祖父封(是贲)豆,父封(是贲)涅,連同前舉封(是贲)真,太武帝早期的将軍封(是贲)禮,都應當是同族,也都應當與桓帝母封氏有關。封敕文有子封萬護、封翰,孫封靜,曾孫封熙,玄孫封缵,好像都不是封和突其人,但他們同為代郡封氏是肯定的。在封敕文之前還有将軍封真。《魏書》中另一支封姓是北魏初建時(397—398)道武帝平中山、滅後燕歸魏的慕容燕舊臣,其代表人物是封懿,籍貫是勃海脩人。這個家族本來就姓封,并非由是贲氏所改。封懿子孫和族人很多,但後來因坐司馬國璠事誅殺殆盡了。

封和突“春秋六十有四,以景明二年(501)春正月薨于官”,則其生于太武帝拓跋焘太平真君三年(438),主要活動于文成、獻文、孝文、宣武四朝。封和突生前為屯騎校尉,北魏早期屯騎校尉為從第三品中階。太和“二十三年,高祖複次職令”,“世宗初班行之,以為永制”的官制,屯騎校尉為第五品。但因為他又兼都牧令,是以在京城的地位是比較高的。都牧令,不見于魏書官志,但《高湖傳》記其侄高道襲泾縣侯“拜都牧令,遷鎮南将軍、相州刺史”。四鎮将軍早期為從第一品下階,後期為從第二品,後期上州刺史第三品,中州刺史從第三品。可見封和突身前官品是低于第二品和第三品,但他的贈官洛州刺史卻是從二品的“司州牧”。這樣,他的地位就很高了,難怪景明二年(501)薨時,宣武帝元恪深為“震悼”,并派官員到靈前,以“蜜印绶”緻哀悼之禮。

太和十九年孝文帝曾诏遷洛之民,“代人南遷者,悉為河南洛陽人”,“死葬河南,不得還北”。像封和突死于洛陽,三年後歸葬平城武周界,實為特例,其中必有原因。

《封和突墓志銘》的出土,為研究北魏曆史提供了新的史料。他的葬地武周界,則平息了一場關于武周塞口位置的訟案,同時也說明武州山與武周山、武州塞與武周塞中之“州”、“周”二字可互用。

《封和突墓志銘》的書法,是完全意義上的魏碑北邙體,屬于方重勁截、意态跌宕的一路。與同時期洛陽龍門石窟《始平公造像記》等風格相近,但卻不似始平公那樣方正規整;與1932年出土于洛陽北邙的《任城王妃李氏墓志》更為接近而雄強恣肆過之。李氏墓志為景明二年(501)物,為“前國太農府功曹史臣茹仲敬造”。二志書風相近,時間隻隔三年,那麼封志是否也是這位茹史官所書呢?

《封和突墓志銘》的用筆,從總體上看是以方筆為主,無論橫、豎、撇、提,都以方筆露鋒入筆,橫起如“石”、“武”、“春”,豎起如“十”、“州”,撇起如“令”、“危”,趯起如“校”、“牧”、“摸”等,既方且重,誇大而出奇。捺腳的方重也頗為突出,如“史”、“遣”、“岐”等即是。而豎畫如“郡”、“吊”、“即”、“印”、“年”、“蔔”等收筆的右斜和行書筆意,撇筆如“史”、“君”、“昊”、“石”、“ 外”等收筆的舒張和率意,甚至是橫畫如兩個“不”字收筆不經意中的下拖,都與前面所舉方重的起筆收到了相反相成的效果。

構成此石書法方重勁截的另一個突出之處,是方重堅勁并且下壓得有點失位的右方折,如“國”、“昌”、“月”、“用”、“四”等字便是。同樣與這種情況形成對照的是左面部分的輕筆、圓筆或開口留際。如三行的“國”左上不封口,豎筆作圓筆;幾個“四”字,左橫露鋒輕起,豎畫是象征性的一筆帶過,且不封口。正是由于這樣的點畫特點,使此石在方重雄強的主體風格下面具有了生動、跌宕的藝術魅力。此外結體的變化,在體勢方面如“昌”、“景”、“薨”、“禮”、“盈”的欹側錯落、奇正相形,在結字方面如“屯”、“绶”、“寬”、“揮”等字的簡筆省畫,“人”、“印”、“周”、“内”、“高”、“無”、“镌”等字的方圓并濟、楷行雜糅,更使此石書法多了幾分奇逸之氣。

部分單字大圖賞析