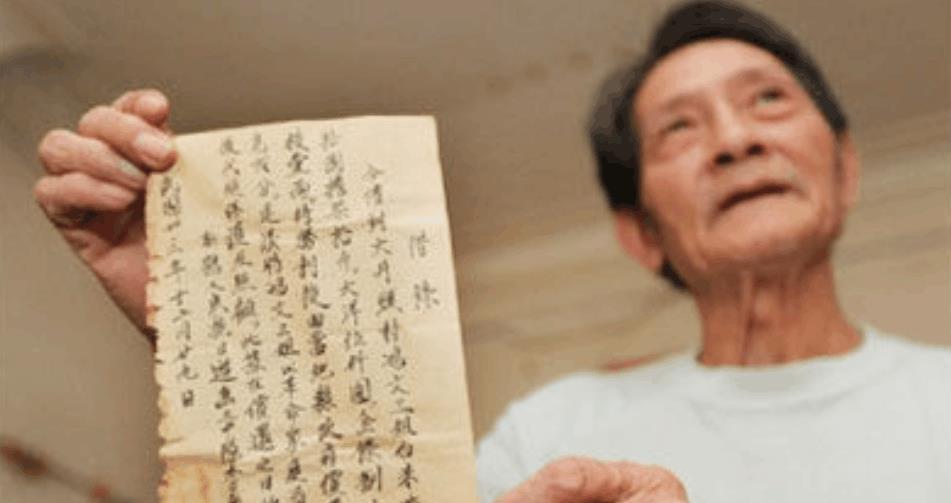

1982年,朱海清在家收拾80歲老母親留下的遺物時,發現了一個積滿灰塵的木制小匣子,裡面被裝得滿滿當當,都是一張張的欠條,上面的落款還是八路軍。

自小,朱海清知道母親是一位革命戰士,有過一段軍旅生活。在母親生前,他也經常聽母親講她參加革命的故事,知道她與八路軍有着極大的緣分,但是,母親從未和他講起欠條一事,直到現在他才發現。

沒過多久,這件事情便在村子裡傳開了,家家戶戶都在讨論此事,正因為如此,政府也知曉了此事,随即上級派遣從業人員前往朱海清家進行實際情況調查,由于缺乏證據,無法對欠條的真實性進行鑒定,這事也就擱置了一段時間。

1988年,朱海清在家勞作時,突然門口停了一輛車,車上下來一位老人,見到他就問:“

你叫朱海清,你小名叫冰兒,母親叫張翠萍。

”朱海清聽完,吃驚地說:“

對,你怎麼知道的……

”老人告訴他,自己名叫李運昌,是來看望張翠萍的,同時也是為了還債,報答革命時期的救命之恩。

随後,經過長時間的交談,朱海清知道了母親從未告訴過他的一些革命經曆。

一、革命先輩張翠萍

1912年,張翠萍出生在河北承德的一個小縣城裡,家裡世代為農,且一直遭受着封建地主的壓榨,家境貧寒。

窮人的孩子早當家。因為家裡窮,沒有能力供孩子讀書,張翠萍也沒有進入過學堂讀書,是以大字不識一個。她從小幫父母分擔家務,還不到6歲的年紀就可以幫父母喂食雞鴨、在家打掃衛生,有時還會跟随自己的兄弟姐妹一起上山砍柴,在父母眼裡是個勤勞懂事的孩子。

随着年齡的不斷增長,她可以幹的活越來越多,家裡的事務也變得更加地得心應手。

1930年,這時張翠萍剛滿18歲,在别人的撮合下,她與同村的農民朱殿昆結婚,朱殿昆家裡很貧窮,卻為人老實憨厚,婚後兩人的生活還算甜蜜。

1931年冬季,夫妻二人生下兒子朱海清。在農村普遍有一個風俗習慣,孩子的小名要取得“賤”,這樣孩子便可以平安地長大,她們村裡則是把男孩的小名取得偏女性化以保平安。朱海清出生時,正值大雪天,是以小名叫“冰兒”。

本來世道還算太平,日子雖然過得緊,卻也不會有性命之憂。

然而,随着日本帝國主義侵略的爪牙步步向東北地區逼近,國内的局勢不斷發生變化,情況變得越來越糟糕。

1933年3月,日軍侵略的步伐逐漸向河北承德邁進,沒用多少時間,日軍就占領了承德,他們的燒殺搶掠讓老百姓苦不堪言,卻又無力抵抗,張翠萍一家,也過上了心驚膽戰的日子。

二、進入部隊為國貢獻

在國家存亡之際,總有一批批熱血的青年戰士,英勇地承擔起驅趕侵略者的重任。

在承德地區,有一支遊擊部隊,這支部隊是由附近的老百姓自發組建而成的,因為沒有先進的武器,這群人隻能依靠遊擊戰術來對抗日軍。

張翠萍與八路軍的故事,便開始于她和這支遊擊部隊的故事。

有一天上午,張翠萍的丈夫朱殿昆在地裡幹着農活,剛拿起鋤頭,便隐約看到遠處來了幾個挎着槍的日僞軍,怕被他們發現引來不必要的麻煩,他迅速放下鋤頭,躲進了一旁的草垛裡。随着日僞軍不斷走近,他們的談話聲也逐漸清晰,朱殿昆便将他們的談話一字不落地記了下來。

回到家,朱殿昆将此事告訴張翠萍,在她得知日軍第二天要對遊擊隊進行埋伏并将他們一舉殲滅的消息後,便和丈夫商量着,定把這個消息傳遞給遊擊隊,以便讓他們加緊撤退。

夜幕降臨,張翠萍囑咐丈夫殿昆要小心、注意安全,囑咐完之後,朱殿昆小心翼翼地關上門,出發去給遊擊隊傳遞消息。

然而,當朱殿昆到了遊擊隊駐紮地附近時,危險也随之而來,有日軍在附近進行掃蕩工作,日軍遠遠地看到一個行蹤詭異的人,于是,便開槍将其射殺。

随即,槍聲驚動了遊擊隊,他們知道這聲槍響是危險的象征,于是,迅速進入警戒狀态,而後,遊擊隊連夜開始撤離,并在路上發現了朱殿昆的屍體,此時,遊擊隊的人并不知道他是來傳遞消息的,隻知道日軍又殺害了一個無辜的百姓。

後來,遊擊隊回到村子之後,才了解到,朱殿昆是為了給他們傳遞消息才犧牲的,因為他的死,遊擊隊才沒有被日軍發現,由此也逃過了一劫。

朱殿昆犧牲後,就隻剩下張翠萍與朱海清兩母子,為了報答朱殿昆的救命之恩,遊擊隊決定時刻保護兩人的生命安全,并将母子二人一同帶往部隊生活。

張翠萍進入部隊後不久,遊擊部隊便接受了八路軍的收編改組,成為正式的八路軍遊擊隊,戰士們手中的長矛以及大刀等落後武器都被槍支所取代。

值得一提的是,這些人雖然有過一定的實戰經驗,終究還是缺乏訓練,在接受八路軍的正規訓練後,戰鬥力有明顯的提升,遊擊政策也得到改進。

因為丈夫被日軍打死,張翠萍決定參加八路軍抵抗日軍侵略。參軍之後,将孩子帶在身邊終究是不友善,是以,張翠萍将朱海清交由一戶人家照顧,自己則全身心地投入到部隊工作中。因為她是女性,不适合上戰場殺敵,便安排在部隊内部做後勤保障工作。

1938年,抗戰進入相持階段。張翠萍在部隊生活了幾年,行動能力以及其它方面的組織能力得到了相應的提升,再加上她本人吃苦耐勞的精神,她在部隊深受大家的喜歡,上級組織也對她異常的關照。于是,她被寄予重托,上級任命她為婦女代表負責後勤工作,八路軍每到達一個地方,就前往當地,對婦女進行大動員,讓她們參與到八路軍的後勤保障工作中來。

張翠萍不負衆望,憑借她的能力以及号召力,許許多多的婦女被召集起來。她們為戰士們縫補衣服、做草鞋以及煮飯等等,在軍隊幹糧吃完後,她們還上山去尋找野菜,即使戰士吃不飽,卻始終沒有讓他們餓過肚子。

1941年,抗日戰争進入後期,局勢也更加嚴峻。先前,由于蔣介石的不抵抗政策助長了日軍的嚣張氣焰,且蔣介石還一直對八路軍進行圍剿和封鎖,這讓八路軍腹背受敵,抗戰也變得無比艱難。

這一時期,戰士們因為老蔣的封鎖,糧食短缺,難以維持日常生活,張翠萍看着一個個戰士饑餓難耐,最終決定,和後勤部戰友一起前往封鎖區的各個地方,動員人民群衆,籌集糧食。

效果是顯著的,張翠萍以及戰友在一年之内,向群衆征集了3000斤糧食,這些糧食都被她陸陸續續地運送給了八路軍。

與此同時,八路軍在收下糧食時,都會寫一份欠條給她,因為八路軍不會無償地收下老百姓的東西。收的糧食多,寫的借條也就多了。慢慢地,就攢滿了一個盒子,由此便是文章開頭所提到的那一破舊木匣子裡的欠條。

三、幫助李運昌部隊脫險

吃完,張翠萍除了後勤工作做得好,她還幹了一件大事,即:幫助李運昌及其部隊安全撤離。

1942年,李運昌帶領部隊來到裕達村,不巧,他們的行蹤在無意間暴露,日軍便對他們開展包圍。此時,李運昌一行人隻有不到400人,而日軍則一共有7000多人,如果雙方正面交戰,毋庸置疑,李運昌必定戰敗。

就當李運昌決定拼死一搏時,張翠萍便和他說:“

有方法可以逃脫,後面有一條山路,我可以帶着你們過去……

”

随即,李運昌一行人便跟着她,一起往後山走,那是一條小路,其間還要穿過許多的山洞,這條路不易被日軍發現,李運昌也由此逃過一劫,這也為我國的抗戰儲存了一定的實力。

抗日戰争結束後,張翠萍便将自己的孩子接回到自己身邊。

解放戰争爆發後,為了躲避國民黨反動派的迫害,她便和兒子過着居無定所的日子。

新中國成立後,她帶着兒子回到家鄉,過上了農民的生活。在這段日子裡,她幾乎不和外人講述她的部隊經曆。即便在農村生活艱苦,但是,她從來不去向組織邀功,隻是默默無聞地帶着孩子生活。

其實,身為一名抗戰老兵,她隻要把欠條出示給組織看,組織一定會頒授榮譽給她,也會調撥資金安頓好她的生活,但是,她并沒有這麼做,在她看來,國家還處于困難階段,沒必要為自己花費那麼多。身為母親,張翠萍對朱海清的教育也是如此,要自力更生,不要麻煩國家。

就如同文章開頭所講,李運昌來尋找張翠萍時,發現她已經去世,便告知朱海清,有什麼困難向上級申請,上級一定會滿足他的要求,對此,他都一一謝絕了,因為他把母親的教導謹記在心中。

革命先輩無論是在任何時候都心系祖國,把國家利益放在第一位,張翠萍隻是其中一個,這樣的革命先輩在曆史長河中不盡其數。