2021,宜面對,宜和解,宜好好告别。

告别,在見面不易的疫情之年是一件難事。但生命有固定的長度,我們需要學會告别,與身邊的親人、朋友,與遠方的陌生人,也與書本上的“諸神”。

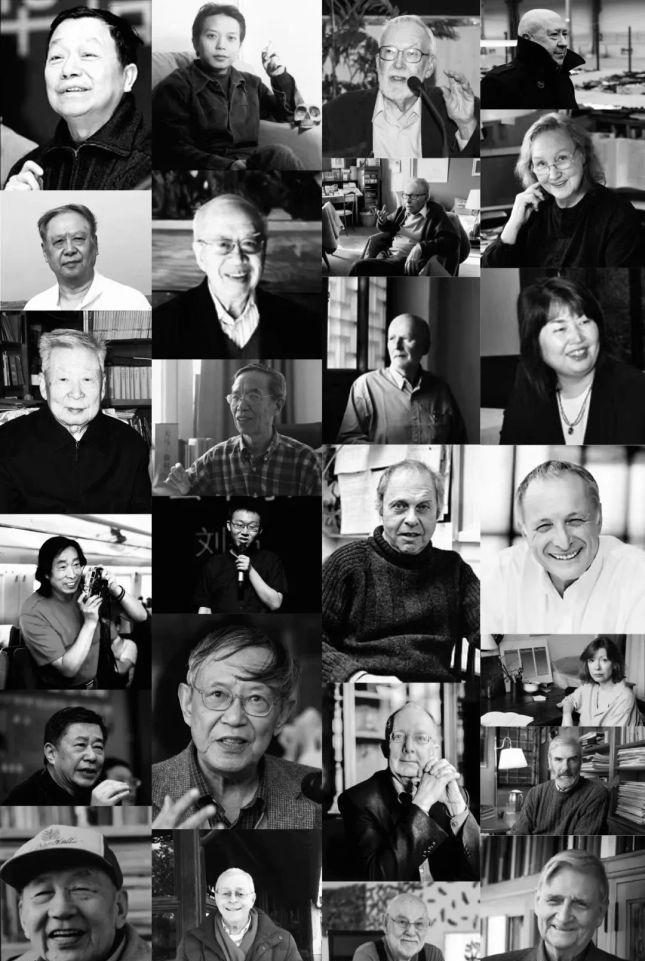

在文化領域,亦有閃耀的群星在2021年離我們而去:引領青年走進“美的曆程”的思想家李澤厚;将“床前明月光”譯成英文的翻譯家許淵沖;在西方追尋現代中國的漢學家史景遷;訴說“詩是隐藏絕望的歡樂”的詩人紮加耶夫斯基;寫下“你必須與變化相随”的作家瓊·狄迪恩……

這份年度讀書筆記,緻他們——逝者。而“我們不會停止閱讀,即使每本書總有讀完的時候,如同我們不會停止生活,即使死亡必然來臨。”

國内篇

·01·

“世間難再有,如此真先生”

沈昌文

1931.9.26-2021.1.10

出版家、文化學者,曾任知名文化雜志《讀書》主編,被譽為“中國編輯的典範”。

在閣樓裡可以做得大事,中外通例。我輩閣樓中人絕不可自怨自艾,更不必自輕自賤。要時刻想到,閣樓外有那麼多眼睛望着自己,彼此相睇,心靈相通。由是之故,以後把自己寫的雞零狗碎通就叫:《閣樓人語》。

——《閣樓人語》/沈昌文 著/海豚出版社/2018

一輩子幹出版,可謂讀書無數。但是說到底,此讀書非彼讀書。讀了半天,你究竟還不是文墨場中人。何以至此?說穿了,我多年從來隻是為功利而讀書。盡管鎮日手不釋卷,但一不是為興趣,更不是求真理,而隻是圖出息。

——《也無風雨也無晴》/沈昌文 著/海豚出版社/2014

·02·

一生“讀透一個人,做好一件事”

蘇國勳

1942.2.4-2021.2.1

社會學家,最早系統性研究韋伯的大陸學者。代表作有著作《理性化及其限制——韋伯思想引論》,譯著《新教倫理與資本主義精神》《存在與虛無》等。

經由通變中和的路向追求自然、人、社會三者的協調發展,是中國社會思想中最具特色的要義,也是“社會學中國化”從整體上能起到提綱挈領作用的關鍵部位,值得我們認真思索深入研究。離開了中華文化這一精微要義,很難擺脫沿襲已久的西方思維定式,社會學也就很難中國化了。

——《社會理論與當代現實》/蘇國勳 著/北京大學出版社/2005.08

作為一名具有深厚人文教養的自由派知識分子,他痛苦地感受到已不能為自己的任何一種理想找到“科學的根據”,同時由于階級的局限,他又排除了用其他某種方式論證自己理論的可能性。簡言之,韋伯以其精神面貌把西歐理性主義危機人格化了。

——《理性化及其限制》/蘇國勳 著/商務印書館/2016.03

·03·

用鏡頭記錄火車上的

人間百态與時代記憶

王福春

1943.11-2021.3.13

攝影家,被譽為“火車上的攝影師”。代表作有畫冊《火車上的中國人》等。

1991年,綏芬河——哈爾濱。王福春/攝

1996,廣州——成都。王福春/攝

——《火車上的中國人》/王福春 攝/北京聯合出版公司·後浪/2017

·04·

文壇永遠的“傻小孩”

舒乙

1935.6.2-2021.4.21

中國現代文學館原館長,現代文學家老舍之子。代表作有散文集《老舍散記》《我的風筝》等。

使我遺憾終身的是,在我的第一個記憶裡,竟沒有父親的形象。我記住的隻是可怕的老道和那扇大鐵門。

——《父子情》/舒乙/1989

父親一九四五年在長篇小說《四世同堂》裡寫過一個叫祁天佑的老人,他的死法和父親自己的死法竟是驚人的一模一樣,好像他早在二十年前就為自己的死設計好了模式。

——《爸爸的最後兩天》/舒乙/1985

·05·

“人生一世,

不過就是把名字寫在水上。”

何兆武

1921.9.13-2021.5.28

曆史學家,思想文化史學家、翻譯家、清華大學教授。代表作有口述曆史作品《上學記》,譯著《社會契約論》《曆史理性批判文集》等。

如果人類曆史的行程也遵循一條自然而又必然的規律,那麼這個問題是可以解答的,是可以預見的。如果人類曆史的行程是人類自己所選擇、所決定的,即人類是創造自己曆史的主人,那麼這個問題就是無法回答也無法預見的。

——《必然與偶然》/何兆武 著/學林出版社/2020

我想,幸福的條件有兩個。一個是你必須覺得個人前途是光明的、美好的,可是這又非常模糊,非常朦胧,并不一定有什麼明确的目标。另一方面,整個社會的前景也必須是一天比一天更加美好,如果社會整體再腐敗下去,個人是不可能真正幸福的。

——《上學記》/何兆武 口述 文靖 執筆/人民文學出版社/2016

·06·

“教書育人、筆耕不辍,

以學術為志業”

章開沅

1926.7.8-2021.5.28

曆史學家、教育學家、華中師範大學前校長。代表作有《辛亥革命史》《辛亥革命與近代社會》等。

有勇氣與主流保持理性的距離,才能獨立思考,不阿世媚俗,尋覓真知。我一直非常欣賞清代大儒戴震的如下名言,并将其作為自己的座右銘:“治學不為媚時語,獨尋真知啟後人。

——《章開沅口述自傳》/章開沅 口述 彭劍 整理/北京師範大學出版社/2015

我們首先需要參與曆史,亦即走進曆史,了解曆史,把自己重新體驗并賦予生命的真正曆史奉獻給人類。

——《走出中國近代史》/章開沅/北京出版社/2020

·07·

“他終身捍衛愛與美,傳播永恒的詩意”

許淵沖

1921.4.18-2021.6.17

翻譯家,北京大學教授。在國内外出版的中、英、法文著譯包括《詩經》《西廂記》《紅與黑》《包法利夫人》等。

聯大門口有兩條路:一條是公路;一條本來不是路,因為走的人多了,慢慢成了路。現在走那條近路的人更多,我卻不喜歡走大家都走的路。我隻喜歡一個人走自己的路:在南昌,在永泰,在黃昏,在月夜,我都有我愛走的路。

——《許淵沖:永遠的西南聯大》/許淵沖 著/江蘇鳳凰文藝出版社/2021

床前明月光,疑是地上霜。舉頭望明月,低頭思故鄉。

Thoughts on a Silent Night

Before my bed a pool of light—Is it hoarfrost upon the ground?Eyes raised,

I see the moonso bright; Head bent, in homesickness I'm drowned.

——《許淵沖譯李白詩選》/許淵沖 譯/中譯出版社/2021

·08·

“在沒有胡适之的年代,

至少我們還能讀到餘英時。”

餘英時

1930.1.22-2021.8.1

曆史學家、漢學家,被西方學界推崇為21世紀的“中國史學泰鬥”。代表作有《士與中國文化》《朱熹的曆史世界》等。

根據西方學術界的一般了解,所謂“知識分子”,除了獻身于專業工作以外,同時還必須深切地關懷着國家、社會以至世界上一切有關公共利害之事,而且這種關懷又必須是超越于個人(包括個人所屬的小團體)的私利之上的。是以有人指出,“知識分子”事實上具有一種宗教承當的精神。

——《士與中國文化》/餘英時 著/上海人民出版社/2013

憑借着傳統中非理性的力量來從事現代化的變革,其結果隻有使傳統與現代距離越來越遠。

——《中國思想傳統及其現代變遷》/餘英時 著/廣西師範大學出版社/2004

·09·

“一個不該被葡語界忘記的名字”

胡續冬

1974.10.30-2021.8.22

詩人、北京大學外國語學院副教授。著有詩集《水邊書》《風之乳》《浮生胡言》等。

巴西之是以老是給人造成熱情的印象,擁吻的習慣可能是其中的主要原因之一。擁吻在巴西如同吃飯睡覺一樣,是日常生活的正常項目,如果一個人有幾天沒有擁吻或者沒被擁吻,那隻能說明,這個人的社會關系出現了嚴重的危機,他陷入了可怕的孤獨,或者,他幹脆就是被關在單身囚室的犯人。

——《去他的巴西》/胡續冬 著/中國友誼出版社/2007

一個跟海鳥厮混的男人,剛剛

從海浪疊起的午睡中醒來,就

來到了空無一人的海灘,沿着

下午三點不慌不忙的海岸線

一路去拜訪他那些漂亮得讓他

恥于為人的朋友們:鳥,

在單數的他和單數的海之間

矜持地抖動着天堂的複數形式的

鳥。

——《白貓脫脫迷失》/胡續冬 著/山東文藝出版社/2016

·10·

譯介卡夫卡于中國學界的第一人,

“文學當助人識己”

葉廷芳

1936.11.23-2021.9.27

翻譯家、卡夫卡研究專家。代表作有《現代藝術的探險者》《卡夫卡,現代文學之父》等。

那些遙遠年代創造的宏偉的宮殿、陵寝、廟宇、城牆、古橋、古塔等,包含着前人非凡的智慧和巨大的辛勞,不管它毀于兵燹還是天災,都會引起人們的痛惜,撫殘體以思整體,産生心靈的震撼和共鳴,而這種震撼和共鳴就是一個審美的過程。

——《廢墟之美》/葉廷芳 著/海天出版社/2017

像尼采和卡夫卡這樣思想高遠、審美意識超前的人,一時是很難找到同調者的,孤獨成了他們的命運。尼采一方面認為“孤獨是可怕的”,一方面又安于孤獨,甚至追求孤獨,因而被稱為“孤獨的狼”。

——《遍尋缪斯》/葉廷芳 著/商務印書館/2004

·11·

美學的天空,閃耀着他的光芒

李澤厚

1930.6.13-2021.11.3

當代中國思想家、哲學家。在上世紀50年代的哲學思辨中鋒芒畢露。代表作有《美的曆程》《批判哲學的批判》等。

你不能藐視那已成陳迹的僵硬了的圖像輪廓,你不要以為那隻是荒誕不經的神話故事,你不要小看那似乎非常冷靜的陰陽八卦。想當年,它們都是火一般熾熱虔信的巫術禮儀的組成部分或符号标記。

——《美的曆程》/李澤厚 著/生活·讀書·新知三聯書店 /2009

魯迅說,讀中國書常常使人沉靜下來。我認為,包括上述中國傳統思想中的人生最高境界的審美也具有這方面的嚴重缺陷。它缺乏足夠的沖突、慘厲和崇高(sublime),一切都被消融在靜觀平甯的超越之中。

——《中國古代思想史論》/李澤厚 著/生活·讀書·新知三聯書店 /2008

國際篇

一代大家卻新著不斷

始終關注文學的現實

J.希利斯·米勒

J.Hillis Miller

1928.3.5-2021.2.7

美國文學批評家、歐美文學及比較文學研究的傑出學者。代表作有《共同體的焚毀》《文學死了嗎》《小說與重複》等。

“文學就要終結了。文學的末日就要到了。是時候了。不同媒體有各領風騷的時代。文學雖然末日将臨,卻是永恒的、普世的。它能經受一切曆史變革和技術變革。文學是一切時間、一切地點的一切人類文化的特征——如今,所有關于“文學”的嚴肅反思,都要以這兩個互相沖突的論斷為前提。”

——《文學死了嗎》/J.希利斯·米勒 著/秦立彥 譯/廣西師範大學出版社·理想國/2007

“垮掉派”背後的傳奇

用書店點燃城市之光

勞倫斯·費林蓋蒂

Lawrence Ferlinghetti

1919.3.24-2021.2.24

獨立書店“城市之光”創辦者,著名的“城市之光圖書公司”的出版人,“垮掉派”詩人。代表作《心靈的科尼島》。

就像我曾經說過的

愛情對上了年紀的人來說更困難

因為他們在同樣的舊鐵軌上

奔跑得太久了

于是當狡猾的道岔一來

他們就錯過了轉彎

高速駛上錯誤的鐵軌

而快樂的守車則飛起來

而蒸汽機車司機又不能辨認

那些新的電子汽笛

于是那些上了年紀的人突然脫離生鏽的岔線

它終結在

枯草叢中那裡堆滿

生鏽的錫罐和床彈簧和舊刮胡刀

刀片和發黴的

床墊

而鐵軌就當場折斷

在那裡

盡管枕木還多元持一會兒

而那些上了年紀的人

對自己說

看來

這一定就是我們

要躺下來的地方了

——《心靈的科尼島》|《消逝的世界的圖像》/勞倫斯·費林蓋蒂 著/黃燦然 譯/上海譯文出版社/2017

“他的詩歌,從心底、從沉默、

從呐呐自語中發出聲音”

菲利普·雅各泰

Philippe Jaccottet

1925.6.30-2021.2.24

瑞士詩人、翻譯家。其詩集中文譯本有《在冬日光線裡》《夜晚的消息》等。

《樹》

如果眼睛從一棵冬青槲滑向另一棵

它将被顫抖的迷宮所控

将被片片光芒與陰影所控

朝向一個恰好更深的洞穴

或許,如今那裡不再有石碑,也不再有缺席與遺忘

——《在冬日光線裡》[法]菲利普·雅各泰 著 / 宇舒 譯/ 人民文學出版社/2019-9

“試着贊美這遭損毀的世界”

亞當·紮加耶夫斯基

Adam Zagajewski

1945.6.21-2021.3.21

波蘭詩人、小說家、散文家,“新浪潮”詩歌的代表人物。主要代表作有《無止境》《另一種美》《不對稱》等。

當我們短暫離别

或者永遠告别我們的所愛,

我們突然會無語,

現在,我們必須為自己發言,

沒有人為我們發言了

——因為偉大的詩人已經離去。

——《當偉大的詩人離去》/亞當·紮加耶夫斯基

“他的逝世,标志着活躍于20世紀的

人類學巨匠的凋零”

馬歇爾·薩林斯

Marshall Sahlins

1930.12.27-2021.4.5

人類學家。代表作有《曆史之島》《人性的西方幻象》等。

西方哲學家們,受到“社會即為控制個人的東西”這一觀點的激發,已三番五次地将社會的起源與國家的起源混同起來。從民族志角度看,這種論點無疑是荒唐的。人類學已探知的絕大多數社會,包括那些曆史悠久的史前型社會,大多數能生存至今而不需要國家的幫助。

——《人性的西方幻象》/馬歇爾·薩林斯 著/趙丙祥等 譯/生活·讀書·新知三聯書店/2019

“我隻是在我身體之中才存在于世”

讓-呂克·南希

Jean-Luc Nancy

1940.7.26-2021.8.23

法國哲學家,師從現象學家保羅·利科。代表作有《無用的共通體》《素描的愉悅》《我有一點喜歡你》等。

“素描召喚一個人去再現一種與生俱來的傾向,一種自發的品味和快感,一種抓住心靈并引導雙手的欲望。”

——《我有一點喜歡你》/讓-呂克·南希 著/簡燕寬 譯/新星出版社·三輝圖書/2013

“她來自瑞典,

但隻偏愛漢字與古琴”

林西莉

Cecilia Lindqvist

1932.6.4-2021.9.26

瑞典漢學家。代表作有《漢字王國》《古琴》《另一個世界——中國記憶1961-1962》等。

“火”字很容易使人聯想到它的最初形式是“山”字。猛一看人們可能有點兒不信。但是當人們坐在火前,看着熊熊火焰照亮黑暗的時候,就會感到這個形象是正确的。山和火。山是宇宙中熄滅的火焰,火是岩中燃燒的山。

——《漢字王國》/林西莉 著/李之義 譯/生活·讀書·新知三聯書店/2017

“她将平淡的生活

寫成精彩的故事”

山本文緒

やまもと ふみお

1962.11.13-2021.10.13

日本小說家。代表作有《自轉時公轉的都小姐》《藍另一種藍》《一切的一切,都交給時間吧》。

讨厭的東西不能說讨厭,喜歡的東西不能說喜歡,這樣活着活着,人就會弄不明白真實的東西。需要在某個地方悄悄地、堅定地提醒自己“這不是我的真實感受”。這也許是一種自衛手段,為了保護無法言說的“真正的自己”。

——《一切的一切,都交給時間吧》/山本文緒 著/王蘊潔 譯/中國友誼出版社/2019

“幾十年來,美國政治和文化

最尖銳、最被尊敬的觀察家。”

瓊·狄迪恩

Joan Didion

1934.12.05-2021.12.23

美國女作家、記者,在小說、雜文及劇本寫作上都卓有建樹,在美國當代文學領域有舉足輕重的地位。代表作有《藍夜》《向伯利恒跋涉》《奇想之年》等。

要承認這一點很難。我們在成長過程中一直被灌輸這種道徳觀:别人、任何人、所有人,都一定比我們自己更有趣;我們被教導要謙虛謹慎,不能出風頭。隻有幼稚的孩子和年邁的老人會在早餐桌上談論自己的夢境,沉浸在自我的世界之中,無所順忌地回憶起海灘邊的野餐、在自由女神像腳下草坪上穿的那條心愛的裙子、科泉市附近某條小溪裡的虹鳟。

——《向伯利恒跋涉》/瓊·狄迪恩 著 / 何雨珈 譯/中信出版集團·北京時代華語/2021.6

“他在西方書寫中國”

史景遷

(又名:喬納森·斯賓塞)

Jonathan D. Spence

1936.8.11-2021.12.26

曆史學家,與孔飛力、魏斐德共同被譽為費正清之後的美國漢學三傑。代表作有《追尋現代中國 : 1600-1949》《王氏之死 : 大曆史背後的小人物命運》《太平天國》等。

我刻意試着讓這個故事保有鄉下風味和地方色彩,因為過去對近代以前中國鄉村所做的描述,不是取材于特定的地方,而是在廣大的地理區域和極長的時間内搜尋證據,這一過程幾乎無可避免地會失去個人的特性。

——《王氏之死》/史景遷 著/李孝恺 譯/廣西師範大學出版社/2011.09

永遠停留在我們記憶深處的

還有他們

張傳玺

1927.2-2021.2.27

曆史學家、北京大學曆史學系教授。代表作有《秦漢問題研究》《中國古代史綱》等。

王良貴

1972-2021.4.6

作家、詩人。出版長篇小說《地點上的人物》,詩集《幽暗與慈悲》《火的骨頭》。

張培基

1921-2021.6.27

翻譯家。其譯作《背影》《落花生》《白楊禮贊》等在英文世界廣泛傳播,代表作《英譯中國現代散文選》。

白化文

1930.8.27-2021.7.6

敦煌學家。代表專著有《敦煌文物目錄導論》、《佛光的折射》等。

瞿廣慈

1969-2021.7.31

雕塑藝術家。曾舉辦個展《天堂遊戲》《The Power》等。

劉緒

1949.3-2021.9.26

考古學家、北京大學考古文博學院教授。代表作《晉文化》。

劉拓

1990.2-2021.10

青年考古學者。在考察洞窟壁畫過程中墜崖去世,曾出版考古文集《阿富汗訪古行記》。

唐納德·斯通

Donald David Stone

1942.1.17-2021.1.21

英國文學研究者,代表作有《維多利亞小說中的浪漫主義情懷》《對話中的馬修·阿諾德:與未來的溝通》等。

保羅·拉比諾

Paul Rabinow

1944-2021.4.6

人類學家、美國主要的福柯思想介紹者之一。出版有《福柯讀本》《摩洛哥田野作業反思》等。

艾瑞·卡爾

Eric Carle

1929.6.25-2021.5.23

美國兒童文學大師、插畫師。最著名的作品是《好餓的毛毛蟲》。

克裡斯蒂安·波爾坦斯基

Christian Boltanski

1944-2021.7.14

法國藝術家。2018年首次在中國舉辦個展“憶所”,代表藝術作品《死去的瑞士人》。

理查德·羅傑斯

Richard George Rogers

1933.7.23-2021.12.18

英國建築師,其最知名的作品包括巴黎蓬皮杜藝術和文化中心等。

愛德華·威爾遜

Edward O.Wilson

1929.6.10-2021.12.26

美國生物學家、博物學家,向公衆普及“生物多樣性”一詞,代表作《社會生物學》《昆蟲的社會》等。

特别緻敬

“傾盡一城花,隻為奠一人”

袁隆平

1930.09.07-2021.05.22

農業科學家,“雜交水稻之父”,“共和國勳章”獲得者。

我們是學農的知識分子,特别是在建國之後,受到國家培養,是想為國家、為社會做貢獻的。面對全國糧食大規模減産,幾乎人人吃不飽的局面,作為一名農業科技工作者非常自責。本來我就有改造農村的志向,這時就更下了決心,一定要解決糧食增産問題,不讓老百姓挨餓!

——《袁隆平口述自傳》/ 袁隆平 口述 辛業芸 通路整理/湖南教育出版社/2010