北京是一座有着三千多年曆史的古都,随着朝代的更疊,前後共擁有六十多個正名和别稱,是中外城市中曆史名稱最多的一個。其中,北京和北平這兩個名稱廣為人知。

北京城市的起源可以追溯到周朝。殷商時期,黃帝部族後裔于北京地區建立薊國,周朝建立後,薊國接受周天子分封,都于薊城(今天北京廣安門一帶)。春秋中期,薊國被臨近的燕國吞并,公元前657年,薊城正式成為燕國的國都。雖說燕國一直不算實力出衆的諸侯國,不過國祚實在綿長,從公元前1044年一直到公元前222年,國運長達822年之久!

第二個在北京建都的是遼國。唐朝滅亡後,北方契丹族建立的遼國日益強大,占領了當時被稱為幽州的北京後,一口氣兒建立了上中東西南五個都城,其中遼國的“南京”就選在幽州。此後,遼國陸續将政府機構遷到南京幽州,幽州逐漸成為遼的政治中心。

遼南京的名字一直沿用了200多年,直到東北的女真族建立的金國崛起。金滅遼後,也相中了遼“南京”這塊寶地,直接選這裡當了自己的首都,不過名字總歸是要改一改的,遼“南京”搖身一變成了金中都,北海公園就是金代形成的皇家園囿。

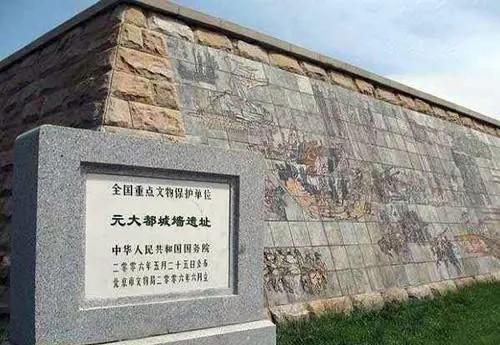

元大都城牆遺址

公元13世紀初,蒙古騎兵橫掃整個歐亞大陸,金中都在戰火中化為一片廢墟。蒙古人在中都的東北方重建了一座更加雄偉的城市,這就是元朝的首都——元大都,這也是北京曆史上第一次榮登大一統中國的首都。

薊門煙樹

那麼北京在曆史上為何又叫“北平”呢?這就要從明朝朱元璋說起了。

元朝末年,反抗蒙古統治者的農民大起義,如暴風驟雨席卷全國,朱元璋兼并了起義軍陳友諒、張士誠的勢力之後,占領了江南半壁江山,并于元至正二十七年(1367年)派大将徐達、常遇春率師北伐。1368年,朱元璋以應天府(今南京)為京師,建國号大明,年号洪武。是年八月二日(9月12日),明軍攻陷元大都,改稱北平府。洪武三年(1370年),朱元璋封第四子朱棣于北平為燕王,以鞏固北方的守衛,防禦蒙古族的南犯。

洪武三十一年(1398年),朱元璋去世,皇太孫朱允炆即位,年号建文。1399年,燕王朱棣發動靖難之役,與侄兒朱允炆展開皇位争奪戰,至1402年戰争結束,朱允炆戰敗下落不明,朱棣登基稱帝。

靖難之役

朱棣即位之後,明王朝面臨的主要威脅仍然是來自塞外的蒙古族殘餘勢力,是以朱棣首先遷都北平,并把北平改稱北京,應天府為留都。明北京城的營建,從永樂四年(1406年)開始,到永樂十八年(1420年)才基本上竣工,前後延續了十五年之久。永樂十九年(1421年)正月,正式遷都北京。

明代北京城平面圖

1644年,清軍入關,明朝滅亡,清朝亦在北京建都,也稱京師順天府,屬直隸省。并且實行旗民分居政策,也就是八旗居住内城,漢人和回民居住外城。

清朝的統治者完全沿用了明朝的北京城,沒有什麼變動,就連紫禁城在内,也隻是對建築物做了一些重修和局部的、小範圍的改建、增建工作。清朝一代在200餘年間大規模地開發了北京西北郊的園林風景區,營建了規模空前、華麗非凡的離宮建築群,也就是通常所稱的西北郊“三山五園”,即玉泉山靜明園、香山靜宜園、萬壽山清漪園(頤和園)和暢春園、圓明園。清代皇帝在這裡觀覽山水,處理朝政,成為與北京城中紫禁城并重的另一個政治中心。清代發生的許多重大曆史事件都與這一帶的園林有密切關系。有人稱清代北京是一南一北的“雙城”制,可謂不無道理。

1911年,辛亥革命爆發,清朝覆滅。1月1日,中華民國定都南京,同年3月遷都北京,直至1928年,蔣介石上司北伐革命軍攻占北京,北洋政府垮台。起初北京的地方體制仍依清制,稱順天府。1913年,改順天府為京兆地方,直轄于北洋政府。這一時期,北京建立了有軌電車系統和一批優秀的文化教育機構,如清華大學、燕京大學、北京大學、協和醫學院等。

清代北京城一角

1928年6月4日,北洋政府大帥張作霖由北京回沈陽途中,在皇姑屯被炸死。同日,南京國民政府任命閻錫山為京津衛戍總司令,負責主持接收北京事務。6月11日,閻錫山、白崇禧率北伐軍自保定進入北京。此後,南京國民政府于6月15日宣布“統一告成”。6月20日宣布改直隸省為河北省;陳立夫提出國民黨首府在南京,北京不宜用京字,故改北京為北平,為特别市,同時撤銷京兆地方。

頤和園

1930年6月,北平被降為河北省轄市,同年12月複升為院轄市。這一時期,北京失去了首都的地位,但在文化教育方面仍有相當的優勢,被外國人稱為“中國的波士頓”。

1937年七七事變後,7月29日,北平被日本侵略者占領,日僞政府于10月12日,将北平又改為北京。

1945年8月21日,國軍第十一戰區孫連仲部收複北京,日寇在北京投降後,又改為北平。

1949年9月,北平解放後重新更名為北京,并被确定為新中國的首都。