1974年,淮安市馬甸中學請木匠吳順來到學校修理門窗,沒想到吳師傅看到木料臉色都變了,連連擺手說,這活兒幹不了……

這年秋天,淮安馬甸鄉二堡村的郭井鋒打算做一對糞桶卻找不到木材。為啥?當時的農村還處于人民公社時期,一切物資都是統籌統銷,沒有私人買賣,是以很多物資短缺,生産隊裡連做農具的木材都沒有,大夥隻能自己想辦法。

郭井鋒聽老輩人說過馬甸鄉曾出過很多達官貴人,而且最近有人用鐵釺子找到“土材”(棺材),都是上等的楠木和杉木,做了不少農具。

于是他約上幾個朋友也到麥田裡挖“土材”。果然,老輩人說得不假,郭井鋒沒費多大勁兒就釺到一處墓穴,他和朋友趕緊拿起鐵鍬用力往下挖。

挖到一米多深時,墓穴越來越大,漸漸三口棺材出現在眼前。中間一口稍大,兩邊的棺材略小些,都沒有腐爛。

打開棺材蓋,裡面隻有屍骨,并沒有陪葬品,大概死者不是什麼有錢人。于是他們把屍骨扔到墓穴中,将三口棺材擡了出來,順便将埋在地下的兩塊大石碑一起拉回家中。

沒想到,郭井鋒挖到“土材”的消息不胫而走,糞桶還沒來得及做,生産隊就來人把棺材沒收充公了。兩個石碑沒啥用,一直扔在郭井鋒家的豬圈旁。

這年冬天,馬甸中學決定将破爛不堪的門窗修繕一下,找到木匠吳順來。可是吳師傅看過木料之後,又是搖頭又是擺手,連連拒絕。

原來,吳師傅是行家,一看木料就知道是棺材闆,這東西哪能随便動啊!可老師們也難哪,學校實在沒錢,天氣越來越冷,教室四下透風,孩子們凍得都坐不住了,學校和二堡村大隊商量,低價将棺材闆買下将就用,修完刷上油漆既擋風又美觀。

吳師傅見老師們為難的樣子,就把活兒接了。第二天,他的幾個徒弟見棺材闆上有凹凸榫,就将棺材複原,發現棺材頭上有個“吳”字。

一個徒弟說:“師父,這個是你們吳家老祖宗的棺材!”吳師傅蹲下身将棺材頭擦了擦,露出了一排字:“荊府紀善射陽吳公靈柩”。

既然學校讓做門窗,吳師傅也沒多想就指揮徒弟們開幹,可是他越幹心裡越不是滋味,若真是自己的老祖宗,這可是大逆不道啊!

思前想後,吳師傅把一塊刻有“荊府紀善”字樣的四四方方的棺材闆帶回家,藏了起來……

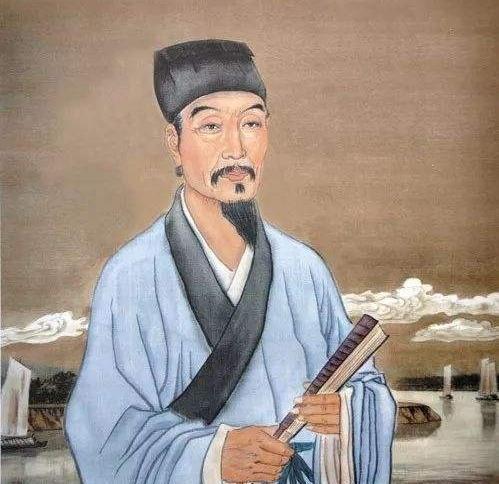

這天,有位叫何傑的國文老師給同學們講完《孫悟空三打白骨精》的課文後,說:“作者吳承恩是我們淮安人,聽祖輩講,他家在二堡村有田地,死後也葬在這裡,可是,至今沒有找到他的墳墓,現在,還有三個省也稱吳承恩是他們那裡的人。”

何老師叮囑同學們以後凡是發現帶“吳”字的東西都要告訴老師。話音剛落,有個學生搶着說:“老師,我家豬圈邊有帶“吳”字的石碑!”“啊?”全班同學都瞪大了眼睛。

放學後,何傑立刻跟随學生來到他家的豬圈邊,果然,兩塊石碑立在眼前,一塊石碑上刻有“明吳菊翁之墓,”另一塊寫滿碑文,落款是“孤小子承恩”。

何老師眼前一亮,吳承恩的父親号“菊翁”,根據自己的知識他覺得這石碑有可能是吳承恩寫給父親的祭文。于是,何老師趕緊向學校彙報,學校聯系縣文化館的人前來查證,最後确認了石碑正是吳承恩為父親寫的墓志銘。

1981年,吳承恩去世400周年之際,淮縣考古隊找到當年的盜墓人郭井鋒,在他地帶領下找到了當年挖掘的墓穴,發現了那三具屍骨,經鑒定為一男兩女。

郭井鋒将三口棺材的事也交代了出來,考古人員順着線索找到學校,又找來木匠吳順來。

吳師傅較長的描述了做成門窗的棺材闆上的字,遺憾的是考古人員找遍學校的門窗也沒有發現那幾個字。

吳師傅又把家中收藏的棺材闆拿了出來,考古學家一看“荊府紀善”幾個字,激動不已。

“荊府”是指明代淮安有名的荊王府,“紀善”是指荊王府裡的正八品官員,負責給府内子弟教授禮儀和理法。考古人員經考證确定古墓為明代墓,淮安人在明代隻有吳承恩做過“荊府紀善”,而吳承恩又号稱“射陽山人”。

是以,考古人員認為刻字的棺材主人是吳承恩,古墓中的三具屍骨,正是吳承恩和他的兩位夫人。

原來附近這一帶是吳家的家族墓,因為吳承恩晚年境況凄涼,靠賣詩文謀生,入不敷出,是以故去時沒有什麼陪葬品。

後來,淮安政府組織人重新修建了吳承恩的墳墓,于是有了現在的吳承恩墓園。

那個年代的人們對文物的保護意識薄弱,還好,吳修來師傅保留下的刻有文字的棺材闆幫了大忙,考古人員多方查找,最後确認吳承恩是淮安人。

曆經坎坷,一代文學大師的長眠之地終于重見天日。