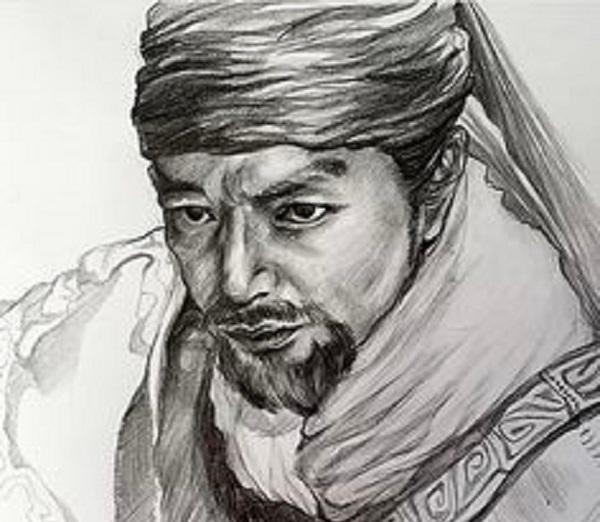

白起,《戰國策》中命名為公孫起, 是戰國時期秦國郿縣人。白起善于用兵,在秦昭王時征戰六國,為秦國統一六國做出了巨大貢獻,白起是曆史上在武、吳起之後又出現的,一位優秀的軍事家。《千字文》将他與廉頗、李牧、王翦并稱為戰國四大名将,位列戰國四大名将之首。

在白起剛出生的年代,秦國的勢力在當時已經比較大了,在秦昭王執政第十二年,秦國并制定了從東邊攻打進而擊敗三晉圖謀天下的政策,在當時有能力的大将是十分吃香的,因為那個時候十分的需要大将。

秦昭王是一個野心很大的人,在他即位之後,他便力挺商鞅變法,之後便一直貫徹商鞅變法的變法國策,選賢舉能,不管你的出身如何,隻要你有能力,就有可能會被選中,這便于以前的君主是完全不同的做法,于是白起便順勢地出現在了曆史的篇章上。

白起在曆史上也是一個很有名望的人,傳說他是一位戰神,也是一位殺神,因為在他的身上充滿了神奇色彩,但與此同時,對于他人們也有不同的争議。他的武功雖然十分的高強,但他最終死的原因卻讓人不得知曉。

是以千百年來,人們一提到白起的故事就會不自禁地侃侃而談,對此都有一定的說法,人們對其的豐功偉績感到十分贊歎。是以,人們一想到他的去世就會感到十分的悲痛,因為後人都在為他的死而感到十分的惋惜。

對于白起的死,在民間有很多說法,人們的說法不一,但是在曆史上認為最普遍的說法就是他的才能太高了給引起了君主造成了威脅,讓君主的皇位感受到了威脅,還有一種說法是“狡兔死,走狗烹”的邏輯根本不能完全解釋白起的死因。

因為在當時六國還并沒有滅亡,也有一些學者會從另一種角度看,他們認為白起十分的傲慢,無視他人,是以這就有可能引起殺生之禍,但是這種說法還是有一定的道理的,但是這也不能以偏概全。

因為在當時白起已經是一位資深很深的老将了,處理事情的手段也比較成熟,有一點的經驗了。相反,也就是說有一些話他知道不該說他就不會說,因為沒有人願意給自己制造麻煩。還有一種說法是,白起之死是一種政治陰謀。

在公元前257年的一個冬天,當時天氣十分的寒冷,而且當時還下起了鵝毛大雪,給人營造起了一種肅殺的氣氛,當時的人們翹首以盼春天的來臨,但是當時的白起已經是一位白發蒼蒼的老人了,死亡便在這個冬天與他相見。

這也是他最後一個冬天了,因為他再也等不到人生中的第二個春天了。當時白起被貶,在此時他已經由一位大将被貶為了一個小士兵了,對于有雄心壯志的白起來說這便是一種無形的侮辱,人終有一死,但是沒有人願意讓自己死得不明不白。

是以我們在一些電視劇中經常會看到這樣一個畫面,就是在君主賜死大臣死罪時,大臣都希望能得到明白的死法,不想讓自己死的不明不白,當時秦使其實已經知道了事情的結局,但他隻是奉命行事,他也不願意告訴白起事情的真實情況。

秦使當時在看到白起後便表現出沉默,這邊讓白起明白了一些,在他知道後他也隻能是無能為力,他此時做的任何事已經是無力回天了,是以他現在隻能使得自己處于一個平衡的心态之中,無論做什麼事也都是無濟于事了,是以白起也沉默了很久。

這個滿頭白發并有雄心壯志的老人,曾經是大秦國英勇的大将,現在卻淪落為這樣的結局,這簡直是令人不敢相信的,很多人都認為他有始但卻沒有善終,是以為他而感到十分的惋惜,他的離開也讓那些曾經被他打的六國暫時可以放松一口氣了。

知道白起的死的人無非是秦昭襄王和範雎了,但是白起死的時候他們當時并沒有在場,即使是當時有人在場他們也不希望自己心目中的男神以這種方式就這樣離開了他們,他們也無法說出白起的死因,後來白起便舉劍自刎了

是以,白起的死給人留下了很多猜疑和懸念,因為人們對于英雄的死還是感到十分的惋惜的,一位優秀的大将就這樣離開了我們,難免會勾起我們對英雄的思念,無論如何這都是值得我們感慨的,值得懷念的。

白起骁勇善戰,對于作戰他有着熱情和癡迷的幻想,是以他便在很年輕的時候就走上了參軍的道路的,真正改變白起命運的是當時秦國權臣——丞相魏冉,他便是秦國走向大一統的大功臣之一。

白起對趙國這個大國有着一定的擔憂,他覺得應該對于趙國應該斬草除根,不然後患無窮,是以,他建議秦昭襄王要趁熱打鐵,趁勝追機,直接攻下趙國首都邯鄲,徹底打敗趙國,但是,白起沒想到自己的這次建議卻給自己的死亡埋下了引線。

對于一代大将白起的死我們還是感到比較惋惜的,因為一位有才能的大将的失去對于一個國家無疑是一種巨大的損失,白起雖死但他的精神依舊存在,給人以振奮鼓舞。