清朝不是不分嫡庶選儲君,更主要是無嫡可選。順治的皇後沒有兒子,康熙的皇後生的嫡子雖被立為太子,但是不争氣給廢了,雍正的皇後生的嫡子早夭;乾隆非常想立嫡子,可惜皇後生的兩嫡子都早夭;嘉慶很幸運,終于能立事實上的嫡長子繼位;道光也選擇了全皇後生的事實上的嫡長子繼位;鹹豐沒有嫡子,隻有一庶子,沒機會。綜上所述,入關後,清朝皇帝個個想立嫡子,隻是大多沒機會而已。

朱常絡隻比他爹萬曆帝晚死了一個月。如果當年萬曆帝再多堅持一個多月,就沒有朱常洛及朱由校、朱由檢什麼事了。朱常詢也就不至于在後來被李自成的農民軍當豬一樣殺了喝福祿酒了。遵循有嫡立嫡、無嫡立長的原則,盡早确立繼承人,有利于王朝的穩定,但也有一個緻命的缺點,這種不管優劣無選擇式的繼承方式,會導緻像明朝一樣大多數皇帝皆是次品。反之如清朝選優不論出身,個個皆不錯!我就說一個例子。漢景帝先是前153立庶長子劉榮為太子。兩年後(前151年)廢皇後薄氏。(前150年正月)廢太子劉榮。同年四月後立皇後王氏,随後以王皇後嫡子身份立劉彘為太子,改名劉徹。

明代為什麼立了庶長子之後,再無嫡子出生?自然是為了順利傳承皇位,畢竟廢掉無過錯的太子動搖國本的,是以立儲之後。皇帝臨幸皇後或繼後的時候,應該有避孕措施,保證已立太子繼位,避免尴尬!燕王登基之前朱高熾就是王世子,自然要立為太子的!朱瞻基在永樂朝就被立為皇太孫,朱祁鎮立為太子就是皇帝要擡舉其母而廢皇後!

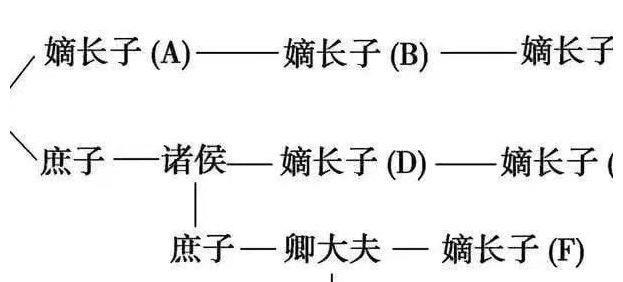

古時候,帝王立庶出子前都會把前皇後廢掉或者立庶長子後,也不會再寵幸皇後了。一個例子就是景帝立了劉榮為太子,因為基本他都沒寵幸薄皇後了。後來要立劉徹為太子,就得跳過其他皇子,是以就先立王美人為皇後。這樣劉徹就更新為嫡長子了。

一般如果第一任皇後在生育年齡(皇帝年紀也不會太大),如果沒有嫡子也不會着急立太子,而都急着立太子了,估計這皇後也沒得生了。最重要的是,一般皇後在正位中宮之前生的兒子,法理上并非嫡子,而皇後沒得生育,在曆史上都是小機率事件