曆史是說過和做過事情的記憶。——卡爾·貝克

1937年7月7日,日本侵略者發動了盧溝橋事變,日本開始了全面侵華戰争。俗話說:“兵馬未動糧草先行”。食物對于一場戰争來說至關重要,沒有食物士兵吃不飽,又怎麼去拿槍打仗。

1938年4月15日,日本根據日軍在中國近一年的作戰經驗,出台了《軍人戰時給予規則細則改正》對日本士兵口糧做出了新的調整。我們不妨先來看一看一個普通日本士兵在當時的口糧是什麼樣子的。

日本普通士兵的口糧主要有兩種标準,一種被稱為駐地夥食,也就是說不打仗時的士兵夥食,另一種則是戰時夥食。駐地夥食标準如下:“精米660克,精麥210克,鮮肉210克,蔬菜600克,澤庵60克,醬油0.08升,味增75克,鹽5克,砂糖20克,茶葉3克,清酒0.4升或者甜食120克,香煙20支(約一包)”。

至于戰時夥食,在駐地夥食标準的基礎上做了一些改變,增加了一些餅幹、罐頭之類的。其夥食标準并沒有因為作戰而低于駐地夥食。

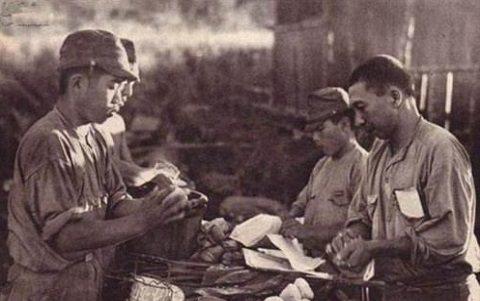

日本士兵的夥食那叫一個好,幾乎是頓頓吃大米,就連調料都是有規定的。最為關鍵的是,駐地士兵每天都規定了必須要吃鮮肉。那麼問題來了,鮮肉不比肉幹和肉罐頭,鮮肉難以儲存。日軍遠離國土,如何保證士兵的鮮肉供應呢?

實際上日本士兵的鮮肉種類五花八門,為什麼呢?因為他們吃的鮮肉都是從中國人手裡搶奪過去的。在汪僞控制的地區,日軍顧及所謂的大東亞共榮,無法直接進行搶奪,他們便想出來所謂的購買的方法。而他們用于購買的則是一文不值的軍票。這種手段與搶奪沒有差别。

但若是其他地區,日軍則不會顧及很多,他們會通過掃蕩的方式,殺我同胞,搶咱們中國的雞鴨豬牛等供他們食用。

日本侵華老兵東史郎在日記裡曾經回憶,每到一處這些日本士兵便會将他們能見到的所有雞鴨羊牛等全部搶走,以此來改善夥食。

日軍當時的鮮肉供應主要就是依賴于搶奪的手段,這一點在如今的影視劇中也得以展現。