第一次世界大戰,一度被稱為結束所有戰争的戰争。那是人們第一次見到工業化時代的戰争,恐懼和驚懼充斥着每一個人的内心。然而本該結束戰争的巴黎和會,卻成了一場埋下第二次世界大戰導火索的會議,這是為什麼呢?

一、各懷鬼胎的會議

在巴黎和會上,英法美三國的态度截然不同。

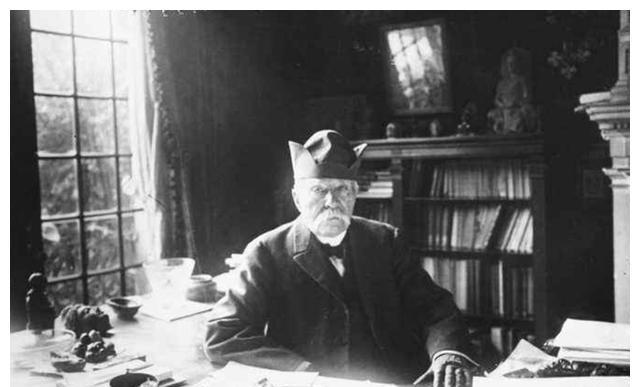

法國因受戰争傷害和曆史上德國數次對法國的侵略,尤其是普法戰争的屈辱,是以法國總理克萊蒙梭主張對德國采取最嚴厲的懲罰。

如果可以,将其一口氣消滅掉是最好的。

即便不能,也要盡可能的削弱德國,使其無法對法國再造成一點威脅。

也就是說其中最為強硬的莫過于法國,作為勝利者的法國,非常希望得到一種他們所認為的,勝利者該有的姿态。

美國的态度則與之相反,美國在1917年參戰後,國内就開始盛行孤立主義,認為應及早從歐洲事務中脫身

。因美國在一戰中通過貿易獲得數十億美元的貿易順差,并以此從債務國成為債權國,政府傾向于安撫德國并保證平等的貿易機會并順利收回戰争債務。

而群眾在得知了戰争的慘烈後,也希望不要爆發下一次世界大戰。

有鑒于此,美國總統威爾遜希望不要有過分苛刻的條款,以免造成德國的報複心理,進而引發下次世界大戰。

而英國的态度則模棱兩可,一方面英國首相勞合·喬治主張懲罰德國,但另一方面他也清楚,如果真的把條件訂的苛刻無比,那麼下一次戰争就隻是一個時間問題罷了。

同時英國很清楚,因為戰争已經結束,歐洲局勢勢必重新洗牌。

如果真的讓法國把他們的願望都達成了,那麼法國必然會成為英國的一個新威脅。而且德國畢竟是英國第二大貿易夥伴,過分削弱德國也會削弱英國自身。

是以英國在這次會議上,仍舊是希望維持其大陸均勢的政策。

是以在這場會議上,三方貌合神離,實際上是各懷鬼胎。各自懷着不同的目的來了,但各自的目的能達成多少,就要看他們三方之間能談得如何了。

但考慮三方的目的,初衷都截然不同,那麼巴黎和會到底會如何,都還是個未知數。

二、難以談攏的會議

事實上法國人的動作很快,戰争剛一結束,法軍就立刻控制了魯爾工業區的重要城市,并且将這些城市上的德國人趕了出去,造成的影響十分惡劣。

此時法國人完全是抱着一種掠奪的心态來的,将該地出産的煤通過鐵路送回法國,德國鐵路勞工進行了抗議,但是卻被法國鎮壓,并公開處死了200多人。

這種惡劣的事情,自然傳到了巴黎和會。

不過在以克萊蒙梭為主的,一票法國官員眼裡,這不算什麼。他們自認為勝利者是不會被指責的,而法國隻是提早從德國那裡拿了點賠款罷了。

而克萊蒙梭提出的要求十分苛刻,基本上是抱着永遠廢了德國來制訂的。

他要求要德國賠償法國的所有損失,而且要處死已經流亡到荷蘭的德國皇帝威廉二世。

而且除了收回阿爾薩斯—洛林之外,還要建立一個萊茵共和國,作為法國和德國的緩沖地帶,至少也要弄一個萊茵蘭非軍事區。

德國的軍隊也必須做出嚴格的限制,甚至于他希望能夠控制德國的海岸線,以便于法國控制德國的進出口,使德國永遠也不能翻身。

但這種條件自然不能為人所接受,威爾遜當即斥責了克萊蒙梭的做法,譴責他無非是準備下一次大戰。

威爾遜認為應該成立國際聯盟,用以維持國際秩序。

在以國際秩序保護弱國免遭強國侵略的前提下,各國可以減少軍備。同時各國,尤其是剛剛獨立的國家,應該遵守“民族自決”,同時避免存在秘密軍事同盟和秘密協定等。

但是威爾遜的這一建議,又遭到了英國首相勞合·喬治的反對。勞合·喬治希望在威爾遜的理想主義和克萊蒙梭的嚴懲政策之間找一個中間路線,但是他的政治位置就非常微妙。

首先來說英國國内确實存在懲罰德國的呼聲,尤其是保守黨要求嚴懲德國使其對英國不再構成威脅。

同時他也不希望美國的國際聯盟得以全面實作,那樣的話無異于讓美國的軍事和政治力量過分的卷入國際事務。

在這種近乎自相沖突的目的和觀點上,巴黎和會的談判程序變得異常緩慢。在這樣一場大型會議,或者說分贓大會上。最有權利的三個國家,勾心鬥角,幾乎讓整個和會陷入了停頓。

面對這種局面,如果還要将巴黎和會繼續下去,那麼三方就必須互相做出讓步。

三、二十年的休戰

最終在三方的妥協之中,《凡爾賽條約》得以簽署。首先關于法國的要求,在戰争賠款上,一定程度是滿足了法國的要求。

經過協約國賠償委員會決定,要求德國賠償2260億金馬克。所謂金馬克,是德國的一種金制貨币,2260億金馬克,也就是113億英鎊。

在德國如今通貨膨脹且國力貧弱的情況下,來支付如此的款項,顯然是不可能的。是以後續開始逐漸削減,不過在當時确實是這樣定下的。

而德國則要以黃金、商品、艦船、股票及其他一切形式來支付戰争賠款。

而在疆土上,德國不僅要交還阿爾薩斯—洛林,還要把産出的煤交給法國,而且控制權也要交給國聯,十五年後進行公民公投決定歸屬。

并且其國土也被縮減,承認獨立出來的捷克斯洛伐克和波蘭,并移交部分國土,

其中波蘭從德國處就獲得了51800平方公裡的土地。

而且德國的殖民地不僅要全部交給戰勝國,

波羅的海沿岸的但澤及其内陸地區也要交給國聯托管,變成了但澤自由市。

而戰後的德國軍隊,也就是國防軍的發展則做了更為詳細和複雜的限制。

首先來說國防軍陸軍不能超過十萬人,至多隻能有七個步兵師和三個騎兵師。

其次德軍不能擁有重型武器,坦克,化學武器和飛機。列兵及士官隊伍将至少維持十二年,軍官隊伍至少25年,前軍官不得參與軍事演習。為避免德國産出大量教育訓練士兵,準許提前退伍的人數将受限制。

同時德國軍隊的靈魂總參謀部也被廢除,警察力量也要被裁減至站前規模,增長水準受到限制,準軍事組織也一律裁撤。

海軍也僅僅隻被準許保留一萬官兵和六艘前無畏艦和六艘輕巡洋艦,十二艘驅逐艦。

萊茵蘭地區将被去除軍事化,全區及萊茵河東側50千米内所有防禦工事均将拆除且不得建立,黑爾戈蘭群島的所有軍事設施和防禦工事亦當拆除。

可以說,在三方妥協中完成的這份《凡爾賽和約》,在某個程度上,既沒有達到嚴懲的目的,也沒有能夠安撫德國。

嚴格來說,它其實十分苛刻,但又讓德國留下了喘息之機。

德國東邊的俄羅斯帝國已經不複存在,變成了新生的蘇聯,而德國和蘇聯之間又有波蘭作為緩沖。而奧匈帝國也徹底四分五裂,無法阻攔德國日後的崛起。德國的周邊态勢,反而要比戰前好得多。

但是《凡爾賽條約》這對德國的屈辱感,是難以消除的。這就造成了當時德國代表拒絕簽字,德國海軍以自沉軍艦的方式來抗議

。雖然德國最終簽字,并且在之後的時間裡其實獲得了優勢,但這種屈辱感始終揮之不去。

協約國總司令,法國元帥福煦在看到《凡爾賽條約》後,當即哀歎:“這不是和平,這不過是二十年的休戰期罷了。”

結語

福煦一語成谶,二十年的休戰期果然不假,在1919年結束的戰争,又在1939年再度燃起。就如同列甯所說的一樣:“靠《凡爾賽條約》所維系的國際體系和國際秩序,其實是建立在火山口上。”這份既不能震懾德國,又羞辱了德國的條約,最終埋下了二十年後那場第二次世界大戰的禍根。

參考文獻:《第一次世界大戰回憶錄》

《凡爾賽條約》

《興登堡時代》

《一戰秘史》