曾幾何時,在史氏門下讀書的經曆讓我首次對内外、人我之間的互動有了較為深入的學術體會,而噩耗所帶來的精神沖擊讓這些體會再一次浮上心頭。如果依然要以“内化”為題的話,我希望可以借此緬懷一下自己的老師。

——張泰蘇耶魯大學法學院教授

緬懷史景遷老師

—

張泰蘇 文

本文首發于雅理讀書(ID:yalipub)

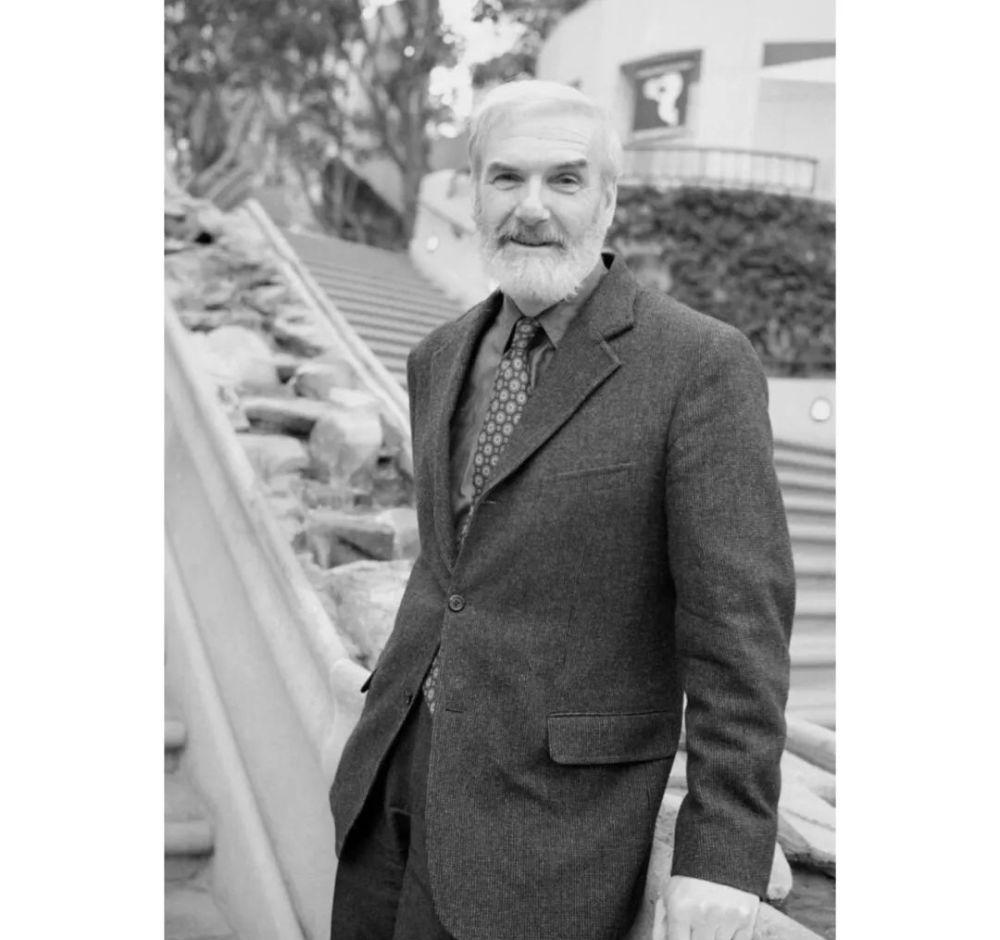

史景遷(Jonathan D. Spence,1936年8月11日—2021年12月25日),又名喬納森·斯賓塞,出生于英國倫敦西南薩裡郡,先後畢業于英國劍橋大學和美國耶魯大學,獲得博士學位。是美國當代著名的中國史研究專家、漢學家,以研究明清史見長。史景遷曾受教于溫切斯特大學和劍橋大學。1965年獲美國耶魯大學博士學位,現為耶魯大學教授、曆史系和東亞研究中心主任。1995年獲頒香港中文大學榮譽文學博士學位。曾任2004一2005年度美國曆史學會會長,在西方漢學界中享有很高的聲譽。

12月26日下午接到史景遷(Jonathan Spence)教授去世的消息時,我正在整理今年的雅理書單以及例行的年度回顧。在原來的想法裡,今年的主題是“内化”,着眼于各國政界與知識界在疫情第二年裡所展現的焦躁不安、瞻前顧後、甚至内卷。這兩年常在歐美聽到的一句抱怨是”the pandemic has narrowed our horizons”(“疫情使我們的視野變得狹小”)。不論是個體層面還是群體層面,疫情都在推動某種内部化轉向:它減少了人與人、國與國之間的互動,壓縮了個體的活動與交流空間,進而大幅增加了未來的不可預測性。于是,人們的生活視野被迫由外轉向内,他們的不安全感與風險規避傾向也與日俱增。這樣的大環境既加劇了各國的内政沖突,又使得地緣政治沖突進一步激化:各大國皆有内憂,而内憂的更新又似乎将它們推向了更加強硬的對外姿态,試圖以外部壓力整合内政。這種做法的危險性是不言而喻的。

老教授的離世既打亂了我原有的思路,又給它們增加了一些新次元。曾幾何時,在史氏門下讀書的經曆讓我首次對内外、人我之間的互動有了較為深入的學術體會,而噩耗所帶來的精神沖擊讓這些體會再一次浮上心頭。如果依然要以“内化”為題的話,我希望可以借此緬懷一下自己的老師。

史景遷教授在耶魯大學法學院,左起為葛維寶、基辛格。

我認識史景遷是2002年秋季的事。當時他正在準備《前朝夢憶》(Return to Dragon Mountain)一書,需要招聘一名研究助理,來整理并翻譯張岱的部分詩文。作為有古文功底且靠獎學金艱難度日的大二國際學生,我不假思索地送出了申請。于是,這份工作成為了我之後幾年的生活主線之一:每兩周整理好一批文獻,和史氏在他心儀的Naples披薩店或Timothy Dwight住宿學院食堂開一次食物品質堪憂的午餐會議,喝一杯可樂,管曆史系要一份工資,然後重複。順理成章地,我選修了他著名的“現代中國史”講座課程,之後又在大四時請他擔任畢業論文的指導教授,并在讀法學院期間給他做了兩年的課程助教。到了2008年,随着他的正式退休,我進入濮德培(Peter Perdue)教授門下讀曆史學博士,由此結束了六年的史門學習、工作之旅。再之後,老教授的身體不佳,除了偶爾到他家中一聚,确實較少在校園裡看到他了。他離世的噩耗雖然來得突兀,但這些年下來,他的學生和同僚們也并非沒有心理準備。

Naples Pizza

以我個人的體會而言,史景遷的吸引力較少在于他的具體觀點或學術洞見,而更多在于他所制造的“場域”:那是一個優雅、安詳、但不失深沉的知識與行為場域,打開了某種既超然身外又感人至深的思維狀态。上他的課或讀其著作時,往往會感到時間流速放緩,外部世界的喧嚣淡去,于是思維以格外澄澈的狀态投入到他所描述的曆史場景裡,随着張岱、雍正、康熙、徐志摩、利瑪窦、王氏的喜怒哀樂而起起伏伏。這樣的時空置換感對于當時的我是全新的學習體驗,至今也極少在其他地方體會到過,無論其他學者的思想如何深刻、理論如何通暢、考證如何精細入微。不同于大多數學者留給後世的一套套學說,史景遷留下的更多是“曆史感”:感受、情緒、意向、現象。通過這樣的“曆史感”,我們似乎可以越過主觀思維這道門坎,更加直覺地碰觸曆史情境本身。

類似的感受也存在于每一次和老教授的交談中:不論談話内容是什麼,是曆史還是身邊事物,是文獻還是觀點,他總能以悠然、溫和的節奏去聆聽、了解、并剖析。幾輪讨論之後,那些本來局限于紙面的史料往往變得生動鮮活,裡面的人物如在眼前,仿佛和我們呼吸着同樣的空氣。當時耶魯每年三四百名大學生選修“現代中國史”這門課,與其說他們都對中國曆史本身有多大熱情,不如說多數人是被史景遷本人的場域所吸引,希望能在他的引領下脫離眼前,全方位地沉浸在曆史世界裡,“與古人言”。這樣的體驗可能近似于讀小說,但講座人對于史料的尊重與善意又無時無刻不在強調:這到底還是一門曆史課。即便二十年前的耶魯曆史系巨匠雲集,這種沉浸式體驗依然隻此一家。

書影:史景遷部分著作

史景遷的同輩人往往将他的成功歸于其格外動人的,“如同天使一般”(列文森語)的文筆。我卻以為,文由心生,史氏真正的過人之處恐怕在于他“修心”與共情的本事。所謂“修心”,并不是道學類的修身養性,而是在真誠體悟他人的同時,依然能維持自我的主體性,進而将兩者打通,賦予曆史人物一些純文獻梳理所無法呈現的生命力。它是一種在主觀與客觀之間尋找交集的工作,既修他心,又修本心。隻有在這樣的認知平衡之上,才有将共情能力理性地納入學術研究與表達的可能性。

實際上,絕大多數學者(包括我)是掌握不好人我之間、主客之間的平衡的,是以也無法将共情作為首要的研究方法。我們隻能通過其他手段去彌補共情層面上的不足,或以理論架構,或以實證套路,或以文獻考據。史景遷則是極少數擁有“修心”與共情天賦的幸運兒,能夠在史料分析與情景想象的互相作用下真正走進曆史,施施然走回來,之後還能帶着學生和讀者們再找過去。僅以“從内部視角看曆史”來說,我還想不出有誰做得比他更好。當其他人困惑于“當時隻記入山深,青溪幾度到雲林”之際,他已經能把桃源留在心裡,甚至帶出來。

在學術傳承層面,這樣的天賦具有雙面性:一方面,極強的共情能力有助于因材施教,但另一方面,共情能力本身極難被教授、被繼承。一方面,史景遷無疑是一位極為成功的博士生導師,數十年間培養出了彭慕蘭、柯嬌燕等一系列頂級學者,可謂桃李滿天下。另一方面,仔細觀察這些學者的研究風格,會發現他們當中幾乎沒有任何人和史景遷本人走了同一條方法路線,彼此之間也千差萬别,幾乎沒有學派共性。這當然不是因為史景遷本人“不想傳”,而大概是因為他的學術天賦“不能傳”。“夫子之言性與天道,不可得而聞也。”二十年間,我雖然時常對史景遷的學術境界心向往之,但也并沒有把它看作非常适合自己的發展方向。

耶魯大學圖書館/校園

如今這個愈發“内化”的政治環境卻使我對共情的重要性有了更深的體會:即使無法完全做到,但我們依然需要努力嘗試。各大國的内憂外患多源于世界觀的極端分化,源于對于他人的不了解,乃至于“不願意去了解”。以美國為例,美國的國内政治沖突自有其經濟基礎,但純粹的經濟沖突又不足以解釋如今不斷加劇的政治兩極化,必須在經濟基礎之上承認意識形态與政治文化的主觀能動性。同樣,中美之間的沖突自有其物質基礎,但純粹的物質利益又不足以解釋兩國間的溝通困境,必須在物質基礎之上承認意識形态與世界觀差異的主觀能動性。随着疫情的到來,人們被局限于更加狹小的生活空間裡,人群之間本就脆弱的溝通管道也愈發堵塞。

徹底消除不同國家之間的溝通困境或許是一件不可能完成的工作,甚至不一定是一件值得去做的工作:畢竟人類社會的自我認知依然建立在各種内外之别上,一旦失去了它們,或許會喪失其根本的凝聚力。即便如此,在整體“内化”的大趨勢之下,多做一些共情方面的努力似乎總不是壞事,起碼可以幫助這個危機不斷的世界略緩一口氣,為人們多尋找一些彼此體諒、互相交流的餘地。一年前傅高義去世時,中美雙方都有很多人在感慨,傅氏那種以善意去了解中國的思維模式在西方世界已不多見。史景遷離世之後,這種感慨恐怕又要加深,但反過來想,它的存在本身也恰恰說明:無論何時何地,人們總會對善意的互相了解有着一些根本性的需求。理性的共情或許艱難,但沒有它的世界該是何等殘忍?

退一步講,即便我們每一個人所能做到的些許共情對于宏觀局勢并無實質性益處,但它依然可以幫助我們在這個充斥着焦慮與内卷的時局中放掉一些不該有的執念,看開一些,活得優雅一點。史景遷或許是我見過的最從容不迫、最優雅的學者:他的共情能力極大地拓展了他的視野,于是他的精神生活也鮮少拘泥于眼前,始終可以在一定程度上悠遊于曆史的彼方。許多年後,如果我和後輩談起自己的師長們,我或許不會和他們分析史景遷如何解讀明末清初的士人心态,但一定會仔細描述他那份從容與優雅,并希望他們能從中體會到些什麼。在我的記憶宮殿裡,他依然徜徉于秋日午後的耶魯校園,或者在披薩店的角落裡倒上一杯咖啡,通過幾卷不知道從哪裡挖出來的邊角資料,隔着數百年的時光,和某位曆史人物聊着天。

謹以此文,紀念吾師。

END

活字文化

成就有生命力的思想