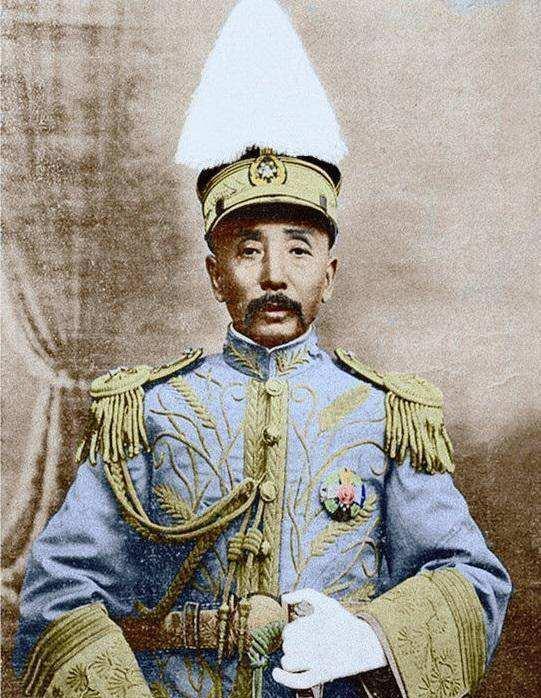

在北洋軍閥時期,我們國家各地軍閥四起,“有兵就是草頭王”,各方混戰不堪,給國家和民族都造成難以磨滅的損失,但是這些軍閥們卻也個性鮮明給曆史留下了深刻的印迹,其中東北王張作霖無疑是個性最為鮮明的人物之一。“天降大任于斯也,必先苦其心志、勞其筋骨、餓其體膚。”張作霖雖然後來貴為“東北王”,北洋時期的末代“國家元首”,但是其早年的經曆卻十分落魄。

在張作霖年輕時,因為家境貧寒,是以年紀輕輕就到處讨生活。結果有一次,張作霖因為沒有找到工作,沒錢吃飯,居然差一點就被餓死在了路邊。最後還是一位姓孫的寡婦,看張作霖可憐,好心收留了他,當時如果沒有孫寡婦的一飯之恩,或許就不會有後來的張作霖。可以說,孫寡婦之于張作霖,就像漂母之于韓信。

張作霖,1875年出生在奉天省海城縣駕掌寺鄉馬家房村西小窪屯(今遼甯省海城市),姐弟5人,雖然家庭貧寒,但是一家人卻也團團圓圓,日子也算能過得下去。但是天有不測風雲,在張作霖13歲那年的一天,張作霖的父親張有财,不知什麼原因與一個賭徒打了起來,被賭徒殺死。

當時的張作霖和二哥張作孚見父親慘死,怒氣沖天,找賭徒報仇,在打鬥過程中殺死了賭徒。事後,其二哥主動将罪責承擔下來,并是以入獄。鬧到這個局面,張家也無法在當地生活,不得已,張作霖隻得帶着老娘與妹妹,前往鎮安縣投靠外公。

但是在當時的年代,多一張嘴對于家裡,也是莫大的負擔。就算外公一家願意收留張作霖他們幾口人,但是日子也實在不好過。“窮人的孩子早當家”,張作霖了解外公家的難處,于是小小年紀就開始四處流浪,打工養家糊口的日子。

張作霖當時年紀小,又沒手藝,是以隻能是到處打短工,到處學藝。在幾年間,張作霖幹過木匠、賣過包子,還學過獸醫,隻要能活下去,他都去幹。張作霖雖然什麼都幹,但是畢竟什麼也沒有學會,隻能是到處流浪,那兒有飯吃就去哪兒。有一段時間,張作霖流浪到了遼甯營口,可惜運氣太差,一連好幾天都沒有找到工作,自然也沒有飯吃。

就在張作霖餓得奄奄一息的時候,張作霖突然發現附近有一戶人家在給短工開飯。于是,饑腸辘辘的張作霖便壯着膽子假裝短工混進去,領了一份飯,結果沒被發現。張作霖就這樣混了幾天的飯吃,但是“世上哪有不透風的牆”,張作霖最終還是被主人家發現了。

看到這個混吃混喝的小個子,主人家實在怒不可遏,把張作霖狠狠揍了一頓。張作霖被打之後,這家人的孫寡婦看到這個十幾歲的孩子,動了恻隐之心,就允許他每天都來領一份飯。因為有了這頓飯,張作霖解決了暫時的生計。俗話說“受人滴水之恩當湧泉相報”,張作霖就此認孫寡婦作了幹娘。

張作霖後來離開孫寡婦家後,參加了甲午海戰,後來投身“綠林”,之後又被招安,參加新軍,得到袁世凱的器重,最終一步一步成為了“東北王”。發達之後的張作霖,也沒忘記當年的恩人孫寡婦。

張作霖在奉天當上“東北王”之後,特意回到營口,找到了當年給了自己一飯之恩的孫寡婦,仍然以對待母親的态度對待,幫助孫寡婦家置辦田産、地産等,而且自此之後,還頻繁與孫家來往。

不過,其幹娘孫寡婦沒享幾年福,就離開了人世。孫寡婦死後,其兒子們立馬聯系了張作霖,雖然當時局勢緊張,第二次直奉大戰馬上就要開打,但是張作霖放下手中的事務,立馬帶人趕到了孫寡婦家。

到了之後,張作霖并非簡單地擺擺樣子,而是親自料理“幹娘”孫寡婦的後事。張作霖找人幫孫寡婦找了塊風水寶地,風風光光進行了大葬,出殡當天轟動了周圍十裡八鄉。在孫寡婦的墓碑上,張作霖還将自己的名字和孫寡婦的子女們放到了一起。古人講“養老送終”,張作霖将自己的名字刻在孫寡婦的墓碑上,足見他對孫寡婦的母子情深。

雖然張作霖作為舊時軍閥,殘害了李大钊等革命先烈,但是從其對待孫寡婦的報恩行為,我們也可以看出其内心還是有溫情的一面。