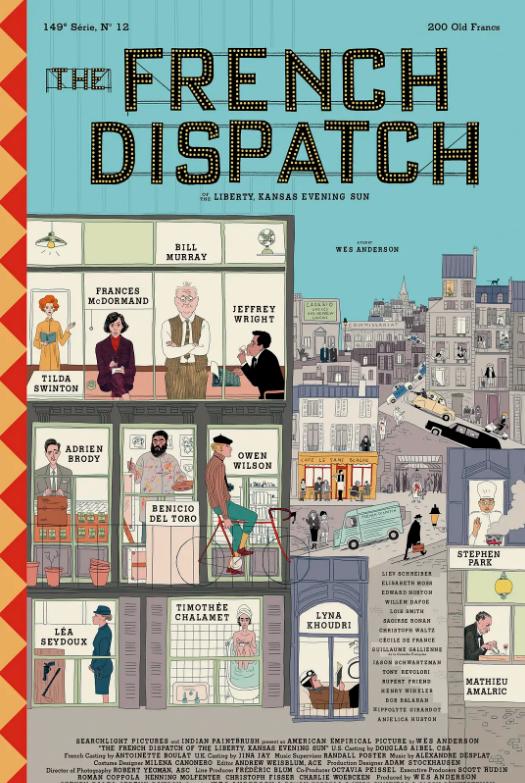

等了許久,“對稱狂魔”韋斯·安德森的新片《法蘭西特派》終于來了。

這部電影毫無疑問是少有的“土豪陣容”,鏡頭所及之處幾乎都是影帝、影後級别的熟臉,明星多到一個大巴車都拉不完。

我也是應小夥伴們的要求,在第一時間看了這部電影。

整體來說,《法蘭西特派》延續了導演一以貫之的套路,甚至有過之而無不及。

影片采用他慣用的章節式叙事,插叙、倒叙層層嵌套。

除了畫幅變化這個“傳統藝能”,這次還出現了大量的黑白與彩色畫面的切換。

影片依舊追求極緻的對稱構圖,色彩搭配極具辨識度。

開篇甚至直接通過插畫般的場景,一一展現人物特征。

叙事方式則更加瘋癫——

有的段落資訊量爆棚,大段“長難句式”旁白的同時,畫面還在補充新的資訊,讓觀衆被迫眼觀六路、耳聽八方;

有的段落則幹脆省去台詞和演員,用二維動畫和BGM代替,資訊量少到完全剪掉也毫無影響。

這種明目張膽的“水時長”操作,給觀衆一個猝不及防。

毫不誇張地說,《法蘭西特派》可以算是今年最适合線上觀看的電影。

因為觀衆可以随時“調戲”進度條,回看剛剛錯過的内容,快進沒啥營養的段落,或者直接暫停消化一下“剛才我到底看到了啥”……

如果你之前從來沒看過韋斯·安德森的電影,那麼很容易在開場就被它勸退,仿佛導演親自炸毀了一本牛津詞典。

因為整部電影都是導演極為個人化的表達,是一封寫給美國雜志《紐約客》及其編輯的情書。

片中虛構了一本英文周刊《法蘭西特派》,主題涵蓋政治、藝術、時尚、美食等,在全球50個國家發行。

雜志的編輯部設在法國一個叫“無趣鎮”的地方,主編是美國知名出版商的兒子,性格有些古怪,有時一言不合就開人。

不過,他對手下的專欄編輯卻異常包容,對文章的字數、風格沒有嚴格限制,甯肯賠錢賺吆喝,也不舍得斃掉編輯的作品。

雜志就在他慢條斯理的上司下,按部就班地為讀者展示着全世界。

然而有一天,主編突然因心髒病去世了,按照他的遺囑,《法蘭西特派》也将停刊。

影片之後的情節,便是印着主編訃告的停刊号的内容。

沒錯,導演把自己腦補的一本不存在的雜志拍成了電影。

片中之是以大量使用黑白畫面、對白冗長繁瑣,為的就是營造一種正在閱讀的體驗。

整部電影更像是一個短故事集,主要講述了三段看似枯燥乏味,實則走向詭異的故事。

“藝術與藝術家”專欄的主角,是一個因殺人分屍而入獄的畫家。

為了遏制自殺沖動,他報名參加了監獄裡的藝術興趣班,不經意間創作的作品,被一個藝術商獄友注意到,兩人在獄中談成了合作。

藝術商出獄後,就為畫家舉辦展覽,他甚至召集了一批業内人士、社會名流,買通獄警混進監獄,隻為欣賞畫家最新的作品。

萬萬沒想到,畫家的大作竟然畫在了監獄的承重牆上,摘不下、拿不走,版權搞不好完全歸政府所有,藝術商當場氣急敗壞。

沒想到,此時監獄發生暴動,囚犯湧入了展覽現場。

武力值爆棚的畫家出手救下數人,最終獲得緩刑,重獲自由。

“政治/詩歌專欄”的主角是一個激進小青年,齊費裡尼。

他與志同道合的朋友以咖啡館為陣地,争取應有的自由。

專欄的女編輯恰好是他父母的朋友,是以以第一視角報道了這場運動。

女編輯一開始堅持記者的中立性,然而很快就陰差陽錯地與齊費裡尼發生了關系,甚至代筆完成了運動宣言的後半部分。

但就在齊費裡尼通過廣播宣讀宣言那晚,他在維修信号塔時觸電身亡,從此成為了人們心中一個象征自命不凡的文化符号。

而在“食色鮮香”專欄,主角是警察局内部的一名主廚。

他以獨樹一幟的 “憲兵菜系”聲名遠揚。

專欄的編輯應邀參加警局内部的晚宴,打算将主廚的烹饪才華完整記錄下來。

然而,這場晚宴剛開席就遭遇突發事件,警察局長的兒子遭人綁架,警方雖然很快鎖定了窩藏人質的地點,但雙方一直僵持不下。

這時候輪到主廚出馬,做了一頓大餐送到綁匪面前,以此緩和僵局。

他知道局長兒子不愛吃蘿蔔,是以在菜裡下了毒,計劃一舉剿滅這夥綁匪。

然而,這個計劃隻成功了一半。

局長兒子确實沒吃有毒的蘿蔔,但主廚卻為了給綁匪證明飯菜安全,硬着頭皮吞下了有毒的菜肴。

幸運的是,人質最終獲救,主廚也被搶救過來。

這篇本應該記錄美食的報道,也因為綁架案嚴重跑題,字裡行間最生動的段落,意外來自主廚對于毒蘿蔔的描述:

影片結尾,是停刊号的訃告專欄。

編輯部的所有編輯,合力完成了《法蘭西特派》的最後一段文字。

說完劇情,估計小夥伴們都會覺得這部電影好像啥都說了,又好像啥都沒說。

片中雖然“星光熠熠”,但給我留下深刻印象的, 隻有比爾·莫瑞飾演的主編。

他看似冷酷無情,但一直極力堅守雜志包容萬象的宗旨,從不以職權壓制編輯的寫作。

他甚至有些過于縱容這些自命不凡的作家,任由他們在寫作時超标消費,默許他們的文章遠超規定的字數範圍,甯願他們寫跑題,也不允許随意删改。

他是《法蘭西特派》的主心骨,同僚們也習慣了他的行事風格。

直到他離世,大家還是嚴格遵守他“不許哭”的原則,把所有的惋惜之情寫進了訃告。

某種程度上說,停刊号裡的三個專欄故事越是無厘頭,就越能從側面證明主編身上不明覺厲的特質。

但遺憾的是,這樣的刻畫在《法蘭西特派》裡有且僅有這一處。

剩下的絕大多數戲份,導演都過于沉迷自己的腦洞。

畫幅變化、黑白彩色的切換,甚至是二維動畫的運用,在片中并沒有特定規律,僅僅是導演進行情緒引導的手段。

這就導緻腦洞跟導演不一緻的觀衆,很難完全get到他到底在自嗨什麼。

是以在我看來,這部電影遠不及韋斯·安德森的前作《布達佩斯大飯店》。

《布達佩斯大飯店》雖然也充滿各種鬧劇式的情節、花哨的構圖玩到飛起,但并未犧牲掉人物刻畫。

比如,故事裡門童“零”的忠誠不僅展現在工作中,對戀人也是如此。

即便年過半百,提起早逝的戀人他依舊會瞬間淚流滿面。

女主角艾格莎不僅美麗、善良,同時也是一位勇敢、聰明的女性。

至于男主角古斯塔夫,導演更是花了不少功夫。

片中五個互相關聯的章節,一直在全方位描述男主堅持的“體面”。

他毫不掩飾自己流連于有錢的婦人之間,卻總是在自己的門童面前避而不談。

他對下屬要求嚴格,卻從不頤指氣使,成功越獄後,毫不吝啬對“零”的感激之情。

最重要的是,在道德淪喪的戰争年代,古斯塔夫始終守護人類文明僅存的人性之光,為了保護“零”死在了槍口下。

并不存在的布達佩斯大飯店,正是因為人物身上的閃光點才充滿魅力。

從這個角度來說,導演這次把閱讀體驗拍成一部電影的嘗試,大膽卻并不成功。

雖然演技派衆多,但導演明顯沒有充分利用他們的實力。

比如曾經在他的作品裡有出色表現的西爾莎·羅南,此次也淪為以藍色眼睛博出位的小龍套。

對大多數人來說,《法蘭西特派》更像是一個導演做出來讓自己開心的PPT檔案,沒人否認它的精美,但很少有人能品出其中的幹貨。

說到這裡問題也來了,這種把個人化的情緒體驗,用視聽手法表現出來的漂亮産物,小夥伴們能接受嗎?