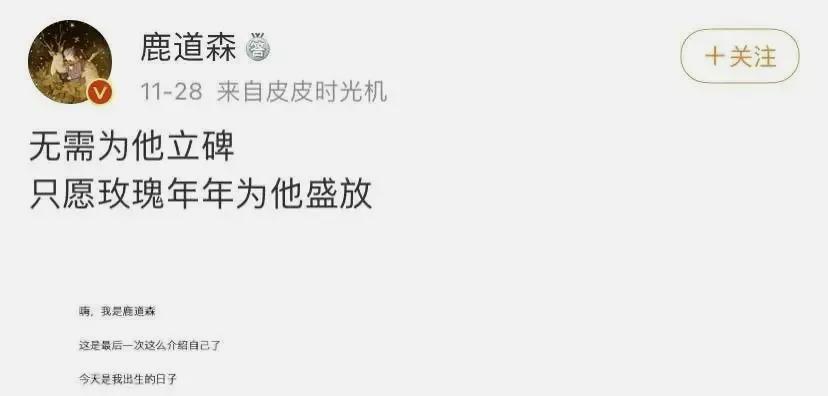

2021年11月28日,25歲的獨立攝影師鹿道森,在微網誌留下最後一條長文,“無需為他立碑,隻願玫瑰年年為他盛放”。

數億網友的關注,沒能改變他跳海結束短暫一生的決定。

在長文的開頭,鹿道森略帶局促地列舉了自己身上的多重标簽。

我們都可以在其中發現自己的影子:農村、山區孩子、沒有一個愉快的童年……

他的這封遺書揭開了中國數億家庭的隐疾,讓全網陷入無盡的悲傷。

他的童年、悲傷、痛苦……我們經曆過,或正在經曆着。

作為一名留守兒童,鹿道森在各種親戚家借住過,那些寄人籬下的日子,他過得别扭、不自在,生怕自己做錯了什麼、說錯了什麼。

即便親戚人挺好的,他還是會下意識地讓自己更懂事、聽話、勤勞、不給任何人添麻煩……

他期望回自己家跟父母住的那天早些到來,那樣他便可以無拘無束地做最真實的、快樂的自己。

那些恐懼、不安、患得患失的情緒都可以在父母的安撫之下消失不見。

農村父母因生活所迫而外出打工是很常見的現象,但它卻給年少時就被迫離開父母身邊的鹿道森帶來了嚴重的分離創傷。

在《影響你生命的12原型》一書裡,介紹了“孤兒”這一原型:在幼小尚無保護自己的能力時,便缺乏父母照顧、保護、珍愛,在精神和肉體上備受威脅、沒有安全感的孩子。

而鹿道森不愉快的童年注定了他具備典型的孤兒特質。

與父母的情感聯結長時間中斷,再加上無法從父母身上獲得穩定而敏感的回報,以緻孩子時期的鹿道森無法與人建立最基本的安全感、信任感。

這是很多父母都不知道,甚至難以了解的事。

活下去都已經拼盡全力的他們,隻顧得上讓孩子吃飽穿暖,沒有餘力去思考不幸福的童年是否會影響孩子的一生。

這也是許多女性常說的缺乏安全感、缺愛的問題源頭。

這樣的創傷性分離會讓像鹿道森這樣的孩子形成“他一定會抛棄我”的核心信念,同時也會形成“我是不好的”或“我是不值得被愛的”這樣的自我感覺。

後來,鹿道森期望已久的“回到父母身邊”實作了。

但赤裸裸的現實擊碎了他的美好想象,他不僅要承受與父母分離的恐懼,還要承載父母婚姻破裂的痛苦。

控制欲太強的母親,對兒子抱有高期待、高要求。

她将鹿道森當做實作自己夢想的工具人,在長年累月的影響之下,鹿道森也執着于追求成功。

甚至,鹿道森内心深處感覺“不優秀不配活着”。

如果他優秀、成功,便是父母向外炫耀的勳章;如果他比上不足比下有餘,沒有按照既定的人生道路走,讓父母在其他人面前很沒面子,他就會一直生活在父母的高壓逼迫之下,痛苦、絕望、窒息感也就接踵而來。

我們按部就班地努力讀書學習,選熱門專業,拼命工作賺錢養家、結婚生子……

這些真是我們發自内心想要的生活嗎?

還是聽父母、老師、朋友、同僚念叨得多了,我們便信以為真。

想想看,小時候的你,最想成為什麼樣的人?

這個問題的答案包含着我們對這個世界最初的認知,也是最為原始、本真的自己。

親身感受到父親的不負責任,再加上母親總是在鹿道森耳邊叨叨父親的壞話,或許她隻是想舒緩自己的情緒,或許也是在尋找同盟。

在父親更靠不住的情況下,鹿道森隻能依靠母親生存下去,于是他本能地站在了母親這一邊。

但判斷能力還很一般的孩子無法做到雁過不留痕。

打着給孩子一個完整家庭的旗号,鹿道森的父母争吵不休,互相煎熬着,就是不離婚。

感受不到愛,隻有無盡的争吵與抱怨的家庭,帶給鹿道森的隻有無窮無盡的傷害。

他從來沒感受過愛,又如何懂得夫妻呢?

無論是鹿道森,還是現實生活中的每一個人其實都在尋找那個會對自己喊“我愛你”的人。

電視劇《我在未來等你》也有類似的一幕,一名男子站在頂樓痛苦、絕望地喊“沒有人愛我”。

在周圍人“快跳”的起哄聲中,劉大志和他的小夥伴們大喊“我愛你”,一直喊到那名男子放棄自殺的念頭為止。

我們不懶,不缺對美好生活奮鬥的精神、動力,從不害怕困難險阻。

但我們害怕感受不到愛與支援。

很多下定決心自殺的人就像鹿道森在長文中寫的那段話一樣——沒有愛,沒有錢,沒有生活的動力,沒有未來。

我們的人生不應該隻有工作賺錢、傳宗接代,更應該有奔頭的生活模樣。

一個人在社會上闖蕩,即便身無分文,鹿道森也不敢跟家裡人說。

不是因為怕父母擔心,而是他們隻會說“不要亂花錢”,鹿道森深刻地認知到——他能依靠的隻有自己。

當父母反複念叨“家裡窮”、“家裡沒錢”的時候,每多花一分錢内心都會産生深深的罪惡感。

但是,憑什麼不能理直氣壯地花自己辛苦賺的錢?

現實中,絕大多數人都隻是腳踏實地工作賺錢的普通人,無法一夜暴富,無法成為富一代,甚至隻是掙紮在溫飽的水準線上。

當身為普通人如鹿道森,如我們,渴望回應父母的高期待,變相地為父母而活時,壓力、焦慮也就應運而生。

我們都和鹿道森有過相似的經曆。

小的時候,總是被父母拿去和别人家的孩子做對比。

8點起床,父母會說那些6點起床的人多勤奮呀;成績第三名,父母會說向第一二名的同學學習;掃地拖地,會被嫌棄做得不夠好……

比來比去的唯一感覺就——自己就是一無是處的廢物。

一離職就電話連環扣催趕緊找份新工作;追求自己的夢想,被頻繁逼問“賺錢嗎”;想花時間去自我提升,被叨叨耽誤結婚生子……

人生的每一步流程都被父母安排得妥妥當當,作為孩子的我們隻需要服從。

我們總以為小時候不得不聽父母的話是因為我們還太小,懂得太少,經濟不獨立。

長大後才發現,父母習慣了不肯放手,習慣了以大家長的身份管制孩子的思想、人生。

但我們是有自己思想、追求的獨立個體啊!

鹿道森也曾試圖去改變些什麼,試圖讓父母了解自己,試圖與父母達成和解。

他做到了了解父母的不易,但父母從來都是高高在上的,他們不肯稍微了解一下孩子。

讨厭他們的控制欲,讨厭語言的暴力,讨厭打着為你好的旗号做着傷害你的事,甚至是讨厭父母。

我們都不免産生這種心理,與此同時,中國傳統的“孝”文化讓我們覺得這樣是很不孝的行為。

一方面深感自己的不孝,産生愧疚感;另一方面對父母的不了解感到痛苦絕望。

即便父母有再多做得不好的地方,他們也養育孩子長大成人了,這就是功德無量的一件事。

我們永遠是“你沒資格這樣跟你母親/父親說話”的孩子。

面對漫漫人生,25歲的鹿道森還找不清楚方向,但他被無形的壓力逼迫着不停地工作,不停地向前奔跑。

他也曾想停下腳步,好好思索思索……

顯然,絕大多數父母不認可這種做法。

他們總是揮着小皮鞭,催孩子趁年輕多去拼搏、努力,能掙多少錢是多少,恨不得孩子一天24小時都在掙錢。

他們不認為“996”、“007”有什麼問題,錢多才是唯一的衡量标準。

至于孩子說累、辛苦、怕死,在他們看來不過是懶惰的借口。

但我們的真實感覺就是好累、好累,為什麼就不能停下腳步,稍微歇息一下?

因為我們又一次對父母産生了愧疚心理。

常說“不幸的童年需要一生去治愈”,這正是鹿道森與數億中國家庭裡的孩子遭遇的問題。

父母的逼迫、不了解、不支援,這才是孩子感到痛苦絕望的來源。

鹿道森說“我好累,我不想再逃了”。

他就像現實版的“黑天鵝”一樣,隻能通過絞殺自己,以生命為代價,用死亡的方式和原生家庭徹底分離,活出自我。

而無數中國家庭的孩子,還在努力療愈自己,還在逃……

作為孩子的我們,努力成為更好的自己,療愈童年帶來的創傷,成為獨立又自由的真實的自己。

但獲得獨立自由遭遇的最大困難是,中國式父母何時才願意對孩子放手?

希望鹿道森的長篇遺書與死亡能給每一位父母敲響一記警鐘,真的該反思一下了。

願每一位父母都能愛自己的孩子,願孩子們都能遇到世界上最偉大的愛——能放手的愛!

以上圖檔來源于網絡,侵權删。